„Verein für die Geschichte Berlins“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

WP:WEB |

Aka (Diskussion | Beiträge) K Leerzeichen vor Beleg entfernt |

||

| (42 dazwischenliegende Versionen von 23 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Infobox |

{{Infobox Organisation |

||

| Name |

| Name = Verein für die Geschichte Berlins |

||

| Abkürzung |

| Abkürzung = VfdGB |

||

| Logo |

| Logo = Fidicin-Medaille als Vereinslogo.png |

||

| |

| Rechtsform = [[eingetragener Verein]] |

||

| Zweck = Erforschung und Verbreitung der Erkenntnisse zur [[Geschichte Berlins]] |

|||

| Vorsitz |

| Vorsitz = Manfred Uhlitz, [[Ingrid Scheurmann]], [[Thomas Sandkühler]]<ref>[https://www.diegeschichteberlins.de/verein/vorstand.html ''Vorstand Verein für die Geschichte Berlins e.V.''] In: ''diegeschichteberlins.de'', abgerufen am 20. November 2017.</ref> |

||

| |

| Gründungsdatum = 28. Januar 1865 |

||

| Beschäftigtenzahl = |

|||

| |

| Mitgliederzahl = 699 <small>(1. Januar 2024)</small><ref>Vgl. 47. Mitgliederverzeichnis vom 1. Januar 2016</ref> |

||

| Sitz |

| Sitz = c/o [[Zentral- und Landesbibliothek Berlin|Zentral- und Landesbibliothek]]<br />[[Breite Straße (Berlin-Mitte)|Breite Straße]] 36<br />10178 [[Berlin-Mitte]] |

||

| Website = www.DieGeschichteBerlins.de |

|||

| Website = [https://www.diegeschichteberlins.de/ www.diegeschichteberlins.de] |

|||

}} |

|||

}} <!-- Fehlende Daten werden aus Wikidata übernommen und können dort bearbeitet oder in der Vorlage überschrieben werden --> |

|||

Der '''Verein für die Geschichte Berlins e.V.''', gegr. 1865, ist der älteste Berliner [[Geschichtsverein]]. Bei der Institutionalisierung und Professionalisierung der Berliner Geschichtsschreibung und -wahrung agierte der Verein oft als maßgeblicher Impulsgeber. Von seiner Gründungsphase bis zum Ende des [[Deutscher Kaiser|Kaiserreichs]] liest sich seine Mitgliederliste wie das „Who’s who“ des Berliner [[Besitzbürgertum|Besitz-]] und [[Bildungsbürgertum]]s, heute ist er ein Querschnitt der Berliner Bevölkerung.<ref>Siehe Mitgliederlisten im Archiv des VfdGB...</ref> Bis heute ist der Verein mit |

Der '''Verein für die Geschichte Berlins e.V.''', gegr. 1865, ist der älteste Berliner [[Geschichtsverein]]. Bei der Institutionalisierung und Professionalisierung der Berliner Geschichtsschreibung und -wahrung agierte der Verein oft als maßgeblicher Impulsgeber. Von seiner Gründungsphase bis zum Ende des [[Deutscher Kaiser|Kaiserreichs]] liest sich seine Mitgliederliste wie das „Who’s who“ des Berliner [[Besitzbürgertum|Besitz-]] und [[Bildungsbürgertum]]s, heute ist er ein Querschnitt der Berliner Bevölkerung.<ref>Siehe Mitgliederlisten im Archiv des VfdGB...</ref> Bis heute ist der Verein mit über 700 Mitgliedern eine der größten Berliner Kulturorganisationen. Er fungiert zusätzlich als Landesverband des [[Bund Heimat und Umwelt in Deutschland|Bundes Heimat und Umwelt in Deutschland]].<ref>{{Webarchiv|url=http://www.bhu.de/bhu/content/de/verband/mitglieder/pages/1208854579.xml |wayback=20160719165336 |text=Verein für die Geschichte Berlins gegr. 1865 e.V. }} (abgerufen am 10. Februar 2016)</ref> Seit 2018 vergibt er einen mit 4000 Euro dotierten [[Wissenschaftspreis des Vereins für die Geschichte Berlins|Wissenschaftspreis]]. |

||

== Organisation und Aktivitäten == |

== Organisation und Aktivitäten == |

||

=== Ziele === |

=== Ziele === |

||

Laut Satzung<ref>Laut Satzung vom 26. September 2005 [ |

Laut Satzung<ref>Laut Satzung vom 26. September 2005 [https://www.diegeschichteberlins.de/verein/satzung.html]</ref> |

||

(§2) hat der Verein ein sehr weit gestecktes Ziel: |

(§2) hat der Verein ein sehr weit gestecktes Ziel: |

||

{{Zitat|Der Verein will in allen Kreisen der Berliner Bevölkerung die Anteilnahme an der geschichtlichen Entwicklung Berlins wecken und durch die Förderung der heimatkundlichen Forschung die Kenntnis der Berliner Geschichte erweitern und vertiefen.}} |

{{Zitat|Der Verein will in allen Kreisen der Berliner Bevölkerung die Anteilnahme an der geschichtlichen Entwicklung Berlins wecken und durch die Förderung der heimatkundlichen Forschung die Kenntnis der Berliner Geschichte erweitern und vertiefen.}} |

||

=== Vorstand === |

=== Vorstand === |

||

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem ersten und dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem stellvertretenden Schriftführer, dem Schatzmeister und dem stellvertretenden Schatzmeister. Der Gesamtvorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand sowie bis zu neun Beisitzern. Alle Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von zwei Jahren von der Mitgliederversammlung gewählt.<ref name="§5">Laut Satzung vom 26. September 2005 (§5) [ |

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem ersten und dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem stellvertretenden Schriftführer, dem Schatzmeister und dem stellvertretenden Schatzmeister. Der Gesamtvorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand sowie bis zu neun Beisitzern. Alle Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von zwei Jahren von der Mitgliederversammlung gewählt.<ref name="§5">Laut Satzung vom 26. September 2005 (§5) [https://www.diegeschichteberlins.de/verein/satzung.html]</ref> |

||

==== Vorsitzende ==== |

==== Vorsitzende ==== |

||

| Zeile 37: | Zeile 39: | ||

* 1921–1930: Louis Noël (1855–1933), Oberst |

* 1921–1930: Louis Noël (1855–1933), Oberst |

||

* 1930–1945: Hermann Kügler (1889–1955), Studienrat und Schriftsteller |

* 1930–1945: Hermann Kügler (1889–1955), Studienrat und Schriftsteller |

||

* 1949–1964: [[Kurt Landsberg]] (1892–1964), |

* 1949–1964: [[Kurt Landsberg]] (1892–1964), Oberstudiendirektor, Hochschulprofessor, Landespolitiker und Präsident des [[Abgeordnetenhaus von Berlin|Berliner Abgeordnetenhauses]] von 1957 bis 1958 |

||

* 1961–1967: [[Bruno Harms]] (1890–1967), Arzt und Hygieniker |

* 1961–1967: [[Bruno Harms]] (1890–1967), Arzt und Hygieniker |

||

* 1967–1978: [[Walter Hoffmann-Axthelm]] (1908–2001), Arzt und Medizinhistoriker |

* 1967–1978: [[Walter Hoffmann-Axthelm]] (1908–2001), Arzt und Medizinhistoriker |

||

| Zeile 46: | Zeile 48: | ||

==== Gesamtvorstand ==== |

==== Gesamtvorstand ==== |

||

Der aktuelle Gesamtvorstand wurde im |

Der aktuelle Gesamtvorstand wurde im Mai 2023 gewählt. Die Amtsperiode geht bis zur Mitgliederversammlung 2025.<ref>[https://www.diegeschichteberlins.de/verein/vorstand.html diegeschichteberlins.de: Der aktuelle Vorstand des Vereins mit Kontaktdaten]</ref> |

||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

|- class="#E0E0E0" |

|- class="#E0E0E0" |

||

| Zeile 59: | Zeile 61: | ||

|- |

|- |

||

| Manfred Uhlitz |

| Manfred Uhlitz |

||

| [[ |

| [[Ingrid Scheurmann]] |

||

| [[Thomas Sandkühler]] |

|||

| Wolfgang Krogel |

|||

| Dietmar Peitsch |

|||

| Norman Rönz |

|||

| [[Ilona Wuschig]] |

|||

| Katja Neubauer |

|||

| Regina Preuß |

|||

| Wolfgang Pfaffenberger |

| Wolfgang Pfaffenberger |

||

| Antje Bielfeld-Müller, Johannes Fülberth, Ines Hahn, Jörg Kluge, [[Claudia Melisch]], Lothar Semmel, Mathias C. Tank und Doris Tüsselmann |

|||

| Doris Tüsselmann |

|||

| Johannes Fülberth, Jörg Kluge, [[Claudia Melisch]], Martin Mende, [[Thomas Sandkühler]], [[Ingrid Scheurmann]], Peter Schwirkmann und Mathias Tank |

|||

|} |

|} |

||

Frühere Vorstandsmitglieder waren u. a. [[Uwe Schaper]], [[Walther G. Oschilewski]], [[Margarete Kühn (Kunsthistorikerin)|Margarete Kühn]], [[Kurt Pomplun]], [[Sibylle Einholz]], [[Jürgen Wetzel]] |

Frühere Vorstandsmitglieder waren u. a. [[Uwe Schaper]], [[Walther G. Oschilewski]], [[Margarete Kühn (Kunsthistorikerin)|Margarete Kühn]], [[Kurt Pomplun]], [[Sibylle Einholz]], [[Jürgen Wetzel]], [[Gerhild Komander]] und [[Susanne Kähler]]. |

||

== Publikationen == |

== Publikationen == |

||

[[Datei:Berliner Geschichte Cover Erstausgabe.jpg|mini|hochkant|Erstausgabe im April 2015]] |

[[Datei:Berliner Geschichte Cover Erstausgabe.jpg|mini|hochkant|Erstausgabe im April 2015]] |

||

=== Lose Schriften und Grüne Reihe === |

=== Lose Schriften und Grüne Reihe === |

||

In den ersten Jahren erschienen lose Schriften, die den Beginn der Berlinforschung des Vereins darstellen.<ref>''Berlinische Chronik. Vom Jahre 1225 bis 1571'' (publiziert von 1868 bis 1880), das ''Urkunden-Buch zur Berlinischen Chronik. 1232 bis 1550'' (publiziert von 1869 bis 1880) und zwei bilderreiche Bände ''Vermischte Schriften im Anschlusse an die Berlinische Chronik und an das Urkundenbuch'' (publiziert 1888).</ref> Von 1865 bis 1940 publizierte der Verein zusätzlich 58 Ausgaben der ''Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins'' (sog. ''Grüne Hefte''), die heute als Digitalisate auf der Website der [[Zentral- und Landesbibliothek Berlin]] abrufbar sind.<ref name="DigSchriften">[ |

In den ersten Jahren erschienen lose Schriften, die den Beginn der Berlinforschung des Vereins darstellen.<ref>''Berlinische Chronik. Vom Jahre 1225 bis 1571'' (publiziert von 1868 bis 1880), das ''Urkunden-Buch zur Berlinischen Chronik. 1232 bis 1550'' (publiziert von 1869 bis 1880) und zwei bilderreiche Bände ''Vermischte Schriften im Anschlusse an die Berlinische Chronik und an das Urkundenbuch'' (publiziert 1888).</ref> Von 1865 bis 1940 publizierte der Verein zusätzlich 58 Ausgaben der ''Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins'' (sog. ''Grüne Hefte''), die heute als Digitalisate auf der Website der [[Zentral- und Landesbibliothek Berlin]] abrufbar sind.<ref name="DigSchriften">[https://digital.zlb.de/viewer/search/-/%28MD_SERIES%3A%22Schriften+des+Vereins+f%C3%BCr+die+Geschichte+Berlins%22%29/1/SORT_YEARPUBLISH/-/ Digitalisate der 58 Vereinsschriften bis 1940]</ref> Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Reihe unregelmäßig fortgesetzt. 2015 erschien eine ausführliche Vereinschronik als Heft 65. |

||

=== Mitteilungen === |

=== Mitteilungen === |

||

{{Hauptartikel|Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins}} |

{{Hauptartikel|Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins}} |

||

Die ''Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins'' erscheinen seit 1884, lediglich zwischen 1943 und 1964 sind sie nicht publiziert worden. Alle Ausgaben von 1884 bis 1943 |

Die ''Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins'' erscheinen seit 1884, lediglich zwischen 1943 und 1964 sind sie nicht publiziert worden. Alle Ausgaben von 1884 bis 1943 wurden von der [[Zentral- und Landesbibliothek Berlin]] digitalisiert und in der Digitalen Landesbibliothek Berlin der ZLB veröffentlicht.<ref name="DigMitteilungen">[https://digital.zlb.de/viewer/metadata/14688141/1/ Digitalisate der Mitteilungen bis 1943 (abgerufen am 18. Juli 2016)]</ref> Die ''Mitteilungen'' erscheinen viermal im Jahr und enthalten Vereinsnachrichten, Veranstaltungshinweise, Rezensionen, Würdigungen und Nachrufe der Mitglieder sowie Aufsätze zu historischen Themen. |

||

=== Jahrbuch ''Der Bär von Berlin'' === |

=== Jahrbuch ''Der Bär von Berlin'' === |

||

{{Hauptartikel|Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins}} |

{{Hauptartikel|Der Bär von Berlin – Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins}} |

||

Das Jahrbuch erschien erstmals 1951 als Ersatz für die Mitteilungen und ist heute das wissenschaftliche Aushängeschild des Vereins. Ab 1953 erhielt es seinen heutigen Namen ''Der Bär von Berlin – Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins''. Die Autoren sind renommierte Fachleute aus unterschiedlichen berlinhistorischen Forschungsbereichen. |

Das Jahrbuch erschien erstmals 1951 als Ersatz für die Mitteilungen und ist heute das wissenschaftliche Aushängeschild des Vereins. Ab 1953 erhielt es seinen heutigen Namen ''Der Bär von Berlin – Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins''. Die Autoren sind renommierte Fachleute aus unterschiedlichen berlinhistorischen Forschungsbereichen. |

||

=== Zeitschrift ''Berliner Geschichte'' === |

=== Zeitschrift ''Berliner Geschichte'' === |

||

{{Hauptartikel|Berliner Geschichte (Zeitschrift)|titel1=Berliner Geschichte}} |

{{Hauptartikel|Berliner Geschichte (Zeitschrift)|titel1=Berliner Geschichte}} |

||

Seit April 2015 erscheint die [[Populärwissenschaftliche Literatur|populärwissenschaftliche]] Zeitschrift [[Berliner Geschichte (Zeitschrift)|''Berliner Geschichte – Zeitschrift für Geschichte und Kultur'']] unter der Herausgeberschaft des VfdGB, wobei der [[Elsengold Verlag]] die redaktionelle Verantwortung hat. Pro Ausgabe wird ein Themenschwerpunkt in etwa 5 Aufsätzen behandelt. Die Zeitschrift erscheint quartalsweise.<ref> |

Seit April 2015 erscheint die [[Populärwissenschaftliche Literatur|populärwissenschaftliche]] Zeitschrift [[Berliner Geschichte (Zeitschrift)|''Berliner Geschichte – Zeitschrift für Geschichte und Kultur'']] unter der Herausgeberschaft des VfdGB, wobei der [[Elsengold Verlag]] die redaktionelle Verantwortung hat. Pro Ausgabe wird ein Themenschwerpunkt in etwa 5 Aufsätzen behandelt. Die Zeitschrift erscheint quartalsweise.<ref>https://berliner-geschichte.net/ueber-uns/ (abgerufen am 4. März 2016)</ref> Von Beginn an konnten renommierte Historiker und Fachleute für die Themenhefte gewonnen werden, darunter [[Hans-Ulrich Thamer]], [[Manfred Stolpe]], [[Helmut Börsch-Supan]], [[Clemens Alexander Wimmer]], [[Wolfgang Ribbe]], [[Dorothee Haffner]], [[Laurenz Demps]], [[Matthias Wemhoff]], [[Rüdiger vom Bruch]], [[Carlo Jordan]], [[Wolfgang Wippermann]], [[Rainer Rother]] und [[Sibylle Einholz]]. |

||

=== Website === |

=== Website === |

||

Die Website wurde 1997 ins Leben gerufen und stellt mittlerweile mit fast 11.000 Seiten<ref>Prüfung via site:diegeschichteberlins.de am 21. August 2015.</ref> die größte aktive<ref>Die Website des [[Luisenstädtischer Bildungsverein|Luisenstädtischen Bildungsvereins]] hat über 45.000 Seiten, jedoch hat sich der Verein 2014 aufgelöst.</ref> Online-Plattform zur Berliner Geschichte dar. Im kostenlosen und frei zugänglichen Forum wurden seit 2005 fast 3000 Beiträge eingestellt.<ref> |

Die Website wurde 1997 ins Leben gerufen und stellt mittlerweile mit fast 11.000 Seiten<ref>Prüfung via site:diegeschichteberlins.de am 21. August 2015.</ref> die größte aktive<ref>Die Website des [[Luisenstädtischer Bildungsverein|Luisenstädtischen Bildungsvereins]] hat über 45.000 Seiten, jedoch hat sich der Verein 2014 aufgelöst.</ref> Online-Plattform zur Berliner Geschichte dar. Im kostenlosen und frei zugänglichen Forum wurden seit 2005 fast 3000 Beiträge eingestellt.<ref>https://www.diegeschichteberlins.de/forum.html (abgerufen am 21. August 2015)</ref> Am 19. November 2014 wurde in Vorbereitung auf das 150-jährige Jubiläum ein Blog aufgebaut.<ref>https://www.diegeschichteberlins.de/blog.html?start=10<br />Der erste Beitrag wurde anlässlich der Ehrenbürgerwürde für Bundespräsident [[Joachim Gauck]] online gestellt.</ref> |

||

== Fidicin-Medaille == |

== Fidicin-Medaille == |

||

[[Datei:(Carl) Ernst Fidicin.jpg|mini|hochkant|Ernst Fidicin, erster Träger und Namensgeber der Medaille]] |

[[Datei:(Carl) Ernst Fidicin.jpg|mini|hochkant|Ernst Fidicin, erster Träger und Namensgeber der Medaille]] |

||

Die ''Fidicin-Medaille für Förderung der Vereinszwecke'' wird vom Verein für die Geschichte Berlins unregelmäßig seit 1872 verliehen. Mit der Auszeichnung werden „Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie Mitglieder, die sich um die Aufgaben des Vereins, insbesondere die Erforschung der Berliner Geschichte, verdient gemacht haben“<ref> |

Die ''Fidicin-Medaille für Förderung der Vereinszwecke'' wird vom Verein für die Geschichte Berlins unregelmäßig seit 1872 verliehen. Mit der Auszeichnung werden „Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie Mitglieder, die sich um die Aufgaben des Vereins, insbesondere die Erforschung der Berliner Geschichte, verdient gemacht haben“,<ref>[https://www.diegeschichteberlins.de/verein/geschichte/357-fidicin-medaille.html] (abgerufen am 21. August 2015)</ref> geehrt. |

||

<gallery> |

<gallery> |

||

| Zeile 101: | Zeile 108: | ||

'''Träger der Fidicin-Medaille (Auszug):'''<br /> |

'''Träger der Fidicin-Medaille (Auszug):'''<br /> |

||

{{Hauptartikel|Liste der Empfänger der Fidicin-Medaille}} |

{{Hauptartikel|Liste der Empfänger der Fidicin-Medaille}} |

||

* 1872: [[Ernst Fidicin]] (1802–1883), [[Landesarchiv Berlin#Direktoren|Stadtarchivar]] |

* 1872: [[Ernst Fidicin]] (1802–1883), [[Landesarchiv Berlin#Direktoren|Stadtarchivar]] |

||

* 1884: [[Ernst Friedel]] (1837–1918), Stadtrat und Gründer des [[Märkisches Museum (Berlin)|Märkischen Museums]] |

* 1884: [[Ernst Friedel]] (1837–1918), Stadtrat und Gründer des [[Märkisches Museum (Berlin)|Märkischen Museums]] |

||

* 1888: [[F. Albert Schwartz]] (1836–1906), [[ |

* 1888: [[F. Albert Schwartz]] (1836–1906), [[Hoflieferant|Hoffotograf]] |

||

* 1890: [[Adolf Matthias Hildebrandt]] (1844–1918), Professor und Heraldiker |

* 1890: [[Adolf Matthias Hildebrandt]] (1844–1918), Professor und Heraldiker |

||

* 1903: [[Paul Clauswitz]] (1839–1927), [[Landesarchiv Berlin#Direktoren|Stadtarchivar]] |

* 1903: [[Paul Clauswitz]] (1839–1927), [[Landesarchiv Berlin#Direktoren|Stadtarchivar]] |

||

| Zeile 111: | Zeile 119: | ||

* 1974: [[Margarete Kühn (Kunsthistorikerin)|Margarete Kühn]] (1902–1995), Direktorin [[Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg|Staatliche Schlösser und Gärten]] |

* 1974: [[Margarete Kühn (Kunsthistorikerin)|Margarete Kühn]] (1902–1995), Direktorin [[Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg|Staatliche Schlösser und Gärten]] |

||

* 1985: [[Gerhard Kutzsch]] (1914–2000), [[Landesarchiv Berlin#Direktoren|Landesarchivdirektor]] |

* 1985: [[Gerhard Kutzsch]] (1914–2000), [[Landesarchiv Berlin#Direktoren|Landesarchivdirektor]] |

||

* 1991: [[Ella Barowsky]] (1912–2007), [[Bezirksbürgermeister]] |

* 1991: [[Ella Barowsky]] (1912–2007), [[Bezirksbürgermeister (Berlin)|Bezirksbürgermeisterin]] von [[Berlin-Schöneberg]] |

||

* 2000: [[Martin Sperlich]] (1919–2003), Direktor [[Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg|Staatliche Schlösser und Gärten]] |

* 2000: [[Martin Sperlich]] (1919–2003), Direktor [[Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg|Staatliche Schlösser und Gärten]] |

||

* 2004: [[Jürgen Wetzel]] ( |

* 2004: [[Jürgen Wetzel]] (1938–2022), [[Landesarchiv Berlin#Direktoren|Landesarchivdirektor]] |

||

* 2008: [[Helmut Börsch-Supan]] (* 1933), Kunsthistoriker und Museumsleiter |

* 2008: [[Helmut Börsch-Supan]] (* 1933), Kunsthistoriker und Museumsleiter |

||

* 2019: [[Wolfgang Ribbe]] (1940–2021), Professor für die Geschichte von Berlin-Brandenburg |

|||

== Veranstaltungen == |

== Veranstaltungen == |

||

| Zeile 120: | Zeile 129: | ||

== Bibliothek == |

== Bibliothek == |

||

Schon in den Gründungsjahren wurde der Plan, eine eigene Vereinsbibliothek anzulegen, in Angriff genommen. Anfangs verwahrte [[Ernst Fidicin]], der auch zum Bibliothekar bestimmt wurde, die Bücher als [[Depositum (Archivwesen)|Depositum]] im Berliner Stadtarchiv. 1871 gelangte der bis heute wertvollste Besitz, der sog. [[Sumarius]], in den Besitz des Vereins. 1875 konnte der Verein erstmals eigene Räume im [[Deutscher Dom|Deutschen Dom]] beziehen. In den folgenden Jahren erschienen in unregelmäßigen Abständen Bestandskataloge. Der Bestand wurde sukzessive stark vergrößert. 1920 wurde die Bibliothek aufgrund ihrer hohen Bedeutung für die Allgemeinheit vom Preußischen Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung unter Schutz gestellt.<ref>„Verordnung über den Schutz von Denkmalen und Kunstwerken“ vom 8. Mai 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, S. 913)</ref> Während des Zweiten Weltkriegs wurden Bücher in die Stadtbibliothek verbracht, der Großteil wurde jedoch bei den [[Deutscher Dom# |

Schon in den Gründungsjahren wurde der Plan, eine eigene Vereinsbibliothek anzulegen, in Angriff genommen. Anfangs verwahrte [[Ernst Fidicin]], der auch zum Bibliothekar bestimmt wurde, die Bücher als [[Depositum (Archivwesen)|Depositum]] im Berliner Stadtarchiv. 1871 gelangte der bis heute wertvollste Besitz, der sog. [[Sumarius]], in den Besitz des Vereins. 1875 konnte der Verein erstmals eigene Räume im [[Deutscher Dom|Deutschen Dom]] beziehen. In den folgenden Jahren erschienen in unregelmäßigen Abständen Bestandskataloge. Der Bestand wurde sukzessive stark vergrößert. 1920 wurde die Bibliothek aufgrund ihrer hohen Bedeutung für die Allgemeinheit vom Preußischen Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung unter Schutz gestellt.<ref>„Verordnung über den Schutz von Denkmalen und Kunstwerken“ vom 8. Mai 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, S. 913)</ref> Während des Zweiten Weltkriegs wurden Bücher in die Stadtbibliothek verbracht, der Großteil wurde jedoch bei den [[Luftangriff]]en auf den [[Deutscher Dom#Geschichte|Deutschen Dom im November 1943 und Januar 1944 vernichtet]]. Heute befindet sich ein Teil der Altbestände im Besitz der [[Zentral- und Landesbibliothek Berlin]]. Der Wiederaufbau einer eigenen Bibliothek konnte durch einen einmaligen Zuschuss der [[Deutsche Klassenlotterie Berlin|Deutschen Klassenlotterie]] 1958 in die Wege geleitet werden.<br /> |

||

Heute befindet sich die Bibliothek in Räumen der Zentral- und Landesbibliothek. Die Bibliothek wird ehrenamtlich von Mitgliedern des Vereins betreut.<ref>[ |

Heute befindet sich die Bibliothek in Räumen der Zentral- und Landesbibliothek. Die Bibliothek wird ehrenamtlich von Mitgliedern des Vereins betreut.<ref>[https://www.diegeschichteberlins.de/bibliothek/662-bibliotheksgeschichte.html Zur Geschichte der Bibliothek auf der Vereinswebsite] (abgerufen am 4. März 2016)</ref> |

||

== Archiv == |

== Archiv == |

||

Zeitgleich mit dem Aufbau der Bibliothek hat der Verein Sammlungen begonnen. 1887 erhielt der Verein durch ein Vermächtnis des Mitglieds Moritz Lövinson den Arbeitsstuhl von [[Alexander von Humboldt]]. Im ausgehenden 19. Jahrhundert baute der Verein eine Sammlung historischer Waffen aus der brandenburgisch-preußischen Geschichte auf, die aufgrund ihres besonderen Bestandes sogar vom Preußischen Kriegsministerium unterstützt wurde. Um 1920 begann der Verein mit dem Aufbau einer [[Autograph]]en-Sammlung, die 1933 bereits 1000 Einzelstücke beinhaltete. Im Archiv lagerten auch Briefe von [[Adolf Glaßbrenner]] und [[Theodor Fontane]]. Das Archiv ereilte das gleiche Schicksal wie die Bibliothek, 1943 wurde ein Großteil der Archivalien zerstört. Hinzu kamen Entwendungen während der Wirren des Weltkrieges. Heute befinden sich verschiedene Archivalien im [[Landesarchiv Berlin]] sowie der [[Zentral- und Landesbibliothek Berlin]]. |

Zeitgleich mit dem Aufbau der Bibliothek hat der Verein Sammlungen begonnen. 1887 erhielt der Verein durch ein Vermächtnis des Mitglieds Moritz Lövinson den Arbeitsstuhl von [[Alexander von Humboldt]]. Im ausgehenden 19. Jahrhundert baute der Verein eine Sammlung historischer Waffen aus der brandenburgisch-preußischen Geschichte auf, die aufgrund ihres besonderen Bestandes sogar vom Preußischen Kriegsministerium unterstützt wurde. Um 1920 begann der Verein mit dem Aufbau einer [[Autograph]]en-Sammlung, die 1933 bereits 1000 Einzelstücke beinhaltete. Im Archiv lagerten auch Briefe von [[Adolf Glaßbrenner]] und [[Theodor Fontane]]. Das Archiv ereilte das gleiche Schicksal wie die Bibliothek, 1943 wurde ein Großteil der Archivalien zerstört. Hinzu kamen Entwendungen während der Wirren des Weltkrieges. Heute befinden sich verschiedene Archivalien im [[Landesarchiv Berlin]] sowie der [[Zentral- und Landesbibliothek Berlin]]. |

||

Seit dem 25. März 2019 werden die umfangreichen Foto-Bestände digitalisiert. Im Laufe des Jahres 2020 konnten bereits 10.000 Fotos aus dem Bereich Berlin-Mitte (Inventarnummern ''Mi-xxxx'') gezählt werden, insgesamt wird nur für diesen Bereich mit 15.000 gerechnet. Die Nutzung der Bilder ist juristisch noch nicht final geklärt.<ref>Manfred Uhlitz: ''Aus der Tätigkeit des Vereins im Jahr 2020''. In: [[Der Bär von Berlin – Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins]], 70. Folge, Berlin 2021, S. 183–191.</ref> |

|||

== Geschichte == |

== Geschichte == |

||

=== Gründung (1865) === |

=== Gründung (1865) === |

||

[[Datei:Gerichtslaube.Park.Babelsberg.jpg|mini|Mittelalterliche Gerichtslaube – [[Stein des Anstoßes]] zur Vereinsgründung]] |

[[Datei:Gerichtslaube.Park.Babelsberg.jpg|mini|Mittelalterliche Gerichtslaube – [[Stein des Anstoßes]] zur Vereinsgründung]] |

||

Berlin wuchs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, getrieben durch die Industrialisierung und die zunehmende Bedeutung als Hauptstadt, enorm, so dass sich die Bevölkerung von 1848 bis 1865 verdreifachte. Entsprechend dem erweiterten Platz- und Geltungsbedarf wurde sukzessive historische Bausubstanz für Neubauten abgetragen. Besonders das Vorhaben, die mittelalterliche [[Gerichtslaube]] abzureißen, stieß auf heftige Proteste. Dies nahmen der jüdische Arzt [[Julius Beer]] und der [[Anwärter (Beamtenrecht)|Stadtsekretär]] Ferdinand Meyer zum Anlass und veröffentlichten im Januar 1865 in verschiedenen Zeitungen einen Aufruf zur Gründung eines [[Geschichtsverein]]s. Am 28. Januar 1865 konstituierte sich der Verein für die Geschichte Berlins im Café Royal ([[Unter den Linden]] 33, Ecke [[Charlottenstraße (Berlin)|Charlottenstraße]]) unter der Leitung des Oberbürgermeisters [[Karl Theodor Seydel]], der auch zum Gründungsvorsitzenden gewählt wurde. Unter den 28 Gründungsmitgliedern waren u. a. Oberbürgermeister a. D. [[Heinrich Wilhelm Krausnick]], Stadtarchivar [[Ernst Fidicin]], Architektur-Professor |

Berlin wuchs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, getrieben durch die Industrialisierung und die zunehmende Bedeutung als Hauptstadt, enorm, so dass sich die Bevölkerung von 1848 bis 1865 verdreifachte. Entsprechend dem erweiterten Platz- und Geltungsbedarf wurde sukzessive historische Bausubstanz für Neubauten abgetragen. Besonders das Vorhaben, die mittelalterliche [[Gerichtslaube]] abzureißen, stieß auf heftige Proteste. Dies nahmen der jüdische Arzt [[Julius Beer (Mediziner)|Julius Beer]] und der [[Anwärter (Beamtenrecht)|Stadtsekretär]] Ferdinand Meyer zum Anlass und veröffentlichten im Januar 1865 in verschiedenen Zeitungen einen Aufruf zur Gründung eines [[Geschichtsverein]]s. Am 28. Januar 1865 konstituierte sich der Verein für die Geschichte Berlins im Café Royal ([[Unter den Linden]] 33, Ecke [[Charlottenstraße (Berlin)|Charlottenstraße]]) unter der Leitung des Oberbürgermeisters [[Karl Theodor Seydel]], der auch zum Gründungsvorsitzenden gewählt wurde. Unter den 28 Gründungsmitgliedern waren u. a. Oberbürgermeister a. D. [[Heinrich Wilhelm Krausnick]], Stadtarchivar [[Ernst Fidicin]], Architektur-Professor [[Friedrich Adler (Baurat)|Friedrich Adler]] und der Gründer der Berliner Berufsfeuerwehr [[Adolf Gerstenberg]]. |

||

=== Forschung und Expansion (1865–1914) === |

=== Forschung und Expansion (1865–1914) === |

||

[[Datei:1908 Erinnerungsmedaille Besuch Kaiserpaar.png|mini|Gedenkmünze anlässlich des Kaiserbesuch 1908]] |

[[Datei:1908 Erinnerungsmedaille Besuch Kaiserpaar.png|mini|Gedenkmünze anlässlich des Kaiserbesuch 1908]] |

||

[[Datei:Berlin, Treptow, Gewerbeausstellung 1896, Restaurant, Theater und Kolonial.jpg|mini|Theater |

[[Datei:Berlin, Treptow, Gewerbeausstellung 1896, Restaurant, Theater und Kolonial.jpg|mini|Theater „Alt-Berlin“ auf der Gewerbeausstellung]] |

||

Mit der Gründung bildete der Verein zwei Kommissionen zur Vorbereitung eines Berlin-Archivs / einer Berlin-Bibliothek sowie eines Berlin-Museums. Letzteres mündete in einem offiziellen Brief an den [[Magistrat von Berlin|Magistrat]], mit der Aufforderung, ein stadthistorisches Museum zu gründen, das 1874 in Form des [[Märkisches Museum (Berlin)|Märkischen Provinzialmuseums]] umgesetzt wurde. Der Gründungsleiter des Museums, [[Ernst Friedel]], war ebenso Mitglied des Vereins wie einige Persönlichkeiten des wissenschaftlichen Museums-Beirates. Der VfdGB übergab dem Museum seine Sammlungen als [[Depositum (Archivwesen)|Depositum]].<ref>2007 bestätigte das Museum das Eigentum</ref> Ab 1875 überließ der Magistrat dem Verein langfristig Räumlichkeiten im [[Deutscher Dom|Deutschen Dom]], was den Mitgliedern den zeitgenössischen Titel "Domherren" einbrachte. |

Mit der Gründung bildete der Verein zwei Kommissionen zur Vorbereitung eines Berlin-Archivs / einer Berlin-Bibliothek sowie eines Berlin-Museums. Letzteres mündete in einem offiziellen Brief an den [[Magistrat von Berlin|Magistrat]], mit der Aufforderung, ein stadthistorisches Museum zu gründen, das 1874 in Form des [[Märkisches Museum (Berlin)|Märkischen Provinzialmuseums]] umgesetzt wurde. Der Gründungsleiter des Museums, [[Ernst Friedel]], war ebenso Mitglied des Vereins wie einige Persönlichkeiten des wissenschaftlichen Museums-Beirates. Der VfdGB übergab dem Museum seine Sammlungen als [[Depositum (Archivwesen)|Depositum]].<ref>2007 bestätigte das Museum das Eigentum</ref> Ab 1875 überließ der Magistrat dem Verein langfristig Räumlichkeiten im [[Deutscher Dom|Deutschen Dom]], was den Mitgliedern den zeitgenössischen Titel "Domherren" einbrachte. |

||

Während des [[Deutsches Kaiserreich|Kaiserreichs]] wuchs die Mitgliederzahl des VfdGB stark an und erreichte Ende 1914 die bisherige Höchstzahl von 1.052 Personen. Verursacht wurde dieser „Hype“ nicht zuletzt durch ein offizielles Protektorat der beiden deutschen Kaiser [[Friedrich III. (Deutsches Reich)|Friedrich III.]] und [[Wilhelm II. (Deutsches Reich)|Wilhelm II.]] ab 1886. Wilhelm II. nahm am 22. Januar 1908 und 1911 sogar persönlich mit seiner Gattin [[Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg|Auguste Viktoria]] an Vorträgen teil, woraufhin der Verein eine Gedenkmedaille prägen ließ. Die Protektion beinhaltete einen jährlichen finanziellen Zuschuss, die Förderung des Vereins durch Schenkungen und Begünstigungen sowie die Anerkennung als juristische Person seit 1877. In Folge dieser Prestigegewinnung traten weitere hochrangige [[Preußen|preußische]] Militärs und Beamte in den Verein ein. |

Während des [[Deutsches Kaiserreich|Kaiserreichs]] wuchs die Mitgliederzahl des VfdGB stark an und erreichte Ende 1914 die bisherige Höchstzahl von 1.052 Personen. Verursacht wurde dieser „Hype“ nicht zuletzt durch ein offizielles Protektorat der beiden deutschen Kaiser [[Friedrich III. (Deutsches Reich)|Friedrich III.]] und [[Wilhelm II. (Deutsches Reich)|Wilhelm II.]] ab 1886. Wilhelm II. nahm am 22. Januar 1908 und 1911 sogar persönlich mit seiner Gattin [[Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg|Auguste Viktoria]] an Vorträgen teil, woraufhin der Verein eine Gedenkmedaille prägen ließ. Die Protektion beinhaltete einen jährlichen finanziellen Zuschuss, die Förderung des Vereins durch Schenkungen und Begünstigungen sowie die Anerkennung als juristische Person seit 1877. In Folge dieser Prestigegewinnung traten weitere hochrangige [[Preußen|preußische]] Militärs und Beamte in den Verein ein. |

||

Von Beginn an widmeten sich der Verein und seine Mitglieder<ref>Mitglied [[Oskar Schwebel]] verfasste 1888 eine zweibändige Stadtgeschichte</ref> der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Stadtgeschichte. Die erste öffentliche Veranstaltung fand 1865 im Hörsaal der ältesten Berliner Schule ([[Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster]]) statt. Das erste Heft der „Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins“ erschien im gleichen Jahr. Bis 1914 publizierte der VfdGB 49 weitere Hefte.<ref> |

Von Beginn an widmeten sich der Verein und seine Mitglieder<ref>Mitglied [[Oskar Schwebel]] verfasste 1888 eine zweibändige Stadtgeschichte</ref> der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Stadtgeschichte. Die erste öffentliche Veranstaltung fand 1865 im Hörsaal der ältesten Berliner Schule ([[Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster]]) statt. Das erste Heft der „Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins“ erschien im gleichen Jahr. Bis 1914 publizierte der VfdGB 49 weitere Hefte.<ref>https://www.diegeschichteberlins.de/verein/publikationen/schriften.html</ref> 1885 präsentierte der Verein die erste Publikation zu den Berliner Straßennamen<ref> Hermann Vogt: ''Die Straßennamen Berlins'' (= Heft 22 der ''Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins''), Berlin 1885.</ref> und auf sein Betreiben hin erstellte der Magistrat 1886 erstmals ein [[Denkmalliste|Denkmalverzeichnis]]. Gleichzeitig wurde intern über die wissenschaftliche Kompetenz einzelner Amtsträger diskutiert, was um 1890 zu zahlreichen Austritten führte. Als Folge wurden der Geschichtsverein [[Brandenburgia|''Brandenburgia „Gesellschaft für die Heimatkunde der Provinz Brandenburg“'']] (1891) und der ''Verein für die Geschichte der Vororte von Berlin'' (1892) gegründet. Schon 1884 gründeten Vereinsmitglieder den Vorläufer der heutigen [[Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark Brandenburg|''Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg e.V.'']]. |

||

1872 ehrte der Verein seinen [[Spiritus rector]], den Stadtarchivar [[Ernst Fidicin]], mit einer goldenen Medaille, die er vom Kaiser persönlich am 15. Juni in Potsdam überreicht bekam. Weitere Exemplare dieses heute als „Fidicin-Medaille“ bekannten Gepräges in Silber und Bronze konnten bis 1882 käuflich erworben werden, anschließend wurde sie in Silber nur noch verliehen. |

1872 ehrte der Verein seinen [[Spiritus rector]], den Stadtarchivar [[Ernst Fidicin]], mit einer goldenen Medaille, die er vom Kaiser persönlich am 15. Juni in Potsdam überreicht bekam. Weitere Exemplare dieses heute als „Fidicin-Medaille“ bekannten Gepräges in Silber und Bronze konnten bis 1882 käuflich erworben werden, anschließend wurde sie in Silber nur noch verliehen. |

||

| Zeile 149: | Zeile 162: | ||

=== Erster Weltkrieg (1914–1918) === |

=== Erster Weltkrieg (1914–1918) === |

||

Der Verein, der 1914 noch ein „vaterländisches Prinzip“ hatte, [[Augusterlebnis# |

Der Verein, der 1914 noch ein „vaterländisches Prinzip“ hatte, [[Augusterlebnis#Gespaltene Aufnahme des Kriegsbeginns|begrüßte die Kriegserklärung nicht mehr und nicht weniger als andere bürgerliche Vereine]]. Sein fast gesamtes Vermögen investierte der VfdGB in [[Kriegsanleihe#Erster Weltkrieg|Kriegsanleihen]]. Ein weiterer Einschnitt in das Vereinsleben erfolgte 1915, als die [[Festschrift]] anlässlich des 50. Bestehens verschoben und die bis dahin üblichen Besichtigungen und Wanderfahrten ausgesetzt werden mussten. Im gleichen Jahr sank die Mitgliederzahl wieder unter 1.000. 1916 starb der Erste Vorsitzende Richard Beringuier in Russland an einem Herzversagen. Die Sitzungen mussten ab 1917 aufgrund fehlenden Brennholzes vom [[Deutscher Dom|deutschen Dom]] in das [[Rotes Rathaus|Rathaus]] verlegt werden. Die Vorträge wurden ins [[Gymnasium zum Grauen Kloster|Graue Kloster]] verlegt. Mit der [[Wilhelm II. (Deutsches Reich)#Formelle Abdankung|Abdankung des Kaisers am 28. November 1918]] und seiner [[Wilhelm II. (Deutsches Reich)|Exil#Emigration ins holländische Exil]] endete auch die Phase des Protektorats. |

||

=== Neuorientierung in der Weimarer Republik (1918–1933) === |

=== Neuorientierung in der Weimarer Republik (1918–1933) === |

||

| Zeile 155: | Zeile 168: | ||

=== Umwälzungen im Dritten Reich (1933–1945) === |

=== Umwälzungen im Dritten Reich (1933–1945) === |

||

In der NS-Zeit musste sich auch der Verein für die Geschichte Berlins anpassen. 1933 wurde aus dem Vorsitzenden Hermann Kügler der [[Führerprinzip#Beispiel 1: Vereine|Führer des Vereins]], wobei sich Kügler schon 1935 wieder offiziell als Vorsitzender bezeichnete. Das langjährige Vorstandsmitglied [[Ernst Kaeber]] musste seine Ämter aufgeben, da er den Nationalsozialisten aufgrund seiner jüdischen Ehefrau nicht mehr passte. 1936 versucht Kügler, wohl angesichts stark sinkender Mitgliederzahlen<ref>Im letzten Mitgliederverzeichnis vor Kriegsbeginn 1938 waren es nur noch 447 Personen</ref>, einen ersten Vorstoß, auch Frauen aufzunehmen. Dies wurde jedoch vom Führerrat abgelehnt. 1937 wurde der Beschluss gefasst, jüdische Mitglieder<ref>Zu den jüdischen Mitgliedern siehe: Mende, Chronik 150 Jahre, S. 112ff.</ref> auszuschließen. Im gleichen Jahr trat der nationalsozialistische Oberbürgermeister [[Julius Lippert ( |

In der NS-Zeit musste sich auch der Verein für die Geschichte Berlins anpassen. 1933 wurde aus dem Vorsitzenden Hermann Kügler der [[Führerprinzip#Beispiel 1: Vereine|Führer des Vereins]], wobei sich Kügler schon 1935 wieder offiziell als Vorsitzender bezeichnete. Das langjährige Vorstandsmitglied [[Ernst Kaeber]] musste seine Ämter aufgeben, da er den Nationalsozialisten aufgrund seiner jüdischen Ehefrau nicht mehr passte. 1936 versucht Kügler, wohl angesichts stark sinkender Mitgliederzahlen<ref>Im letzten Mitgliederverzeichnis vor Kriegsbeginn 1938 waren es nur noch 447 Personen</ref>, einen ersten Vorstoß, auch Frauen aufzunehmen. Dies wurde jedoch vom Führerrat abgelehnt. 1937 wurde der Beschluss gefasst, jüdische Mitglieder<ref>Zu den jüdischen Mitgliedern siehe: Mende, Chronik 150 Jahre, S. 112ff.</ref> auszuschließen. Im gleichen Jahr trat der nationalsozialistische Oberbürgermeister [[Julius Lippert (Politiker)|Julius Lippert]] bei. Das 75. Stiftungsfest fiel kriegsbedingt aus. Am 10. Januar 1942 beschloss die Hauptversammlung die Aufnahme von Frauen. 1942 hielt [[Max Planck]] einen exklusiven Vortrag zu „Sinn und Grenze der exakten Wissenschaft“. Am 23. November 1943 wurde das Vereinsdomizil, der [[Deutscher Dom|Deutsche Dom]], von einer Bombe sehr stark beschädigt. |

||

=== Neuaufbau im geteilten Berlin (1945–1990) === |

=== Neuaufbau im geteilten Berlin (1945–1990) === |

||

| Zeile 162: | Zeile 175: | ||

=== Neuorientierung nach der Wiedervereinigung (1990–2015) === |

=== Neuorientierung nach der Wiedervereinigung (1990–2015) === |

||

[[Datei:Berliner Gedenktafel Unter den Linden 13 (Mitte) Beer Meyer.jpg|mini|Gedenktafel für die Vereinsgründung, 2012 enthüllt]] |

[[Datei:Berliner Gedenktafel Unter den Linden 13 (Mitte) Beer Meyer.jpg|mini|Gedenktafel für die Vereinsgründung, 2012 enthüllt]] |

||

1991 konnte die Mitgliederversammlung erstmals wieder im [[Rotes Rathaus|Roten Rathaus]] stattfinden. Der Verein forderte direkt nach der Grenzöffnung die Wiederherstellung der [[Historische Mitte (Berlin)|historischen Mitte Berlins]]. 1996 begann der Verein den Aufbau seiner Internetpräsenz. Seit 1997 befindet sich die Bibliothek des Vereins wieder in Berlin-Mitte im [[Neuer Marstall|Neuen Marstall]]. 2003 überließ der Verein die fotografische Sammlung seiner ersten Mitglieder der [[Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin]] für ein Forschungsprojekt zu [[Berliner Fotografenateliers im 19. Jahrhundert]].<ref>Online abrufbar unter http://www.diegeschichteberlins.de/geschichteberlins/datenbanken/historische-fotografie-in-berlin.html (abgerufen am 12. Juli 2016)</ref> Seit dem 9. November 2005 ist der Verein ein ''[[eingetragener Verein]]''<ref>Der Status des VfdGB als "Alt-Korporation" war durch das ''Gesetz zur Änderung stiftungs- und vereinsrechtlicher Vorschriften'' vom 3. Juli 2003 zu ersetzen.</ref> 2007 begann die Digitalisierung der Mitteilungen bis zum 60. Jahrgang.<ref name="DigMitteilungen" /> 2011 finanzierte der Verein die Grabrenovierung seines Gründungsmitgliedes [[Julius Beer]] auf dem [[Jüdischer Friedhof Berlin-Weißensee|Jüdischen Friedhof]]. Ein Jahr später enthüllte der Berliner Staatssekretär [[André Schmitz]] die Gedenktafel für den Verein. 2013 beteiligte sich der Verein am Berliner Themenjahr „Zerstörte Vielfalt“ und arbeitete seine eigene Geschichte im [[Nationalsozialismus]] auf. |

1991 konnte die Mitgliederversammlung erstmals wieder im [[Rotes Rathaus|Roten Rathaus]] stattfinden. Der Verein forderte direkt nach der Grenzöffnung die Wiederherstellung der [[Historische Mitte (Berlin)|historischen Mitte Berlins]]. 1996 begann der Verein den Aufbau seiner Internetpräsenz. Seit 1997 befindet sich die Bibliothek des Vereins wieder in Berlin-Mitte im [[Neuer Marstall|Neuen Marstall]]. 2003 überließ der Verein die fotografische Sammlung seiner ersten Mitglieder der [[Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin]] für ein Forschungsprojekt zu [[Berliner Fotografenateliers im 19. Jahrhundert]].<ref>Online abrufbar unter {{Webarchiv|url=http://www.diegeschichteberlins.de/geschichteberlins/datenbanken/historische-fotografie-in-berlin.html |wayback=20160710235759 |text=Historische Fotografien }} (abgerufen am 12. Juli 2016)</ref> Seit dem 9. November 2005 ist der Verein ein ''[[eingetragener Verein]]''<ref>Der Status des VfdGB als "Alt-Korporation" war durch das ''Gesetz zur Änderung stiftungs- und vereinsrechtlicher Vorschriften'' vom 3. Juli 2003 zu ersetzen.</ref> 2007 begann die Digitalisierung der Mitteilungen bis zum 60. Jahrgang.<ref name="DigMitteilungen" /> 2011 finanzierte der Verein die Grabrenovierung seines Gründungsmitgliedes [[Julius Beer (Mediziner)|Julius Beer]] auf dem [[Jüdischer Friedhof Berlin-Weißensee|Jüdischen Friedhof]]. Ein Jahr später enthüllte der Berliner Staatssekretär [[André Schmitz]] die Gedenktafel für den Verein. 2013 beteiligte sich der Verein am Berliner Themenjahr „Zerstörte Vielfalt“ und arbeitete seine eigene Geschichte im [[Nationalsozialismus]] auf. |

||

=== Jubiläumsjahr 2015 === |

=== Jubiläumsjahr 2015 === |

||

Der Neujahrsempfang anlässlich des 150-jährigen Bestehens fand am 28. Januar 2015 in der [[Nikolaikirche (Berlin)|Nikolaikirche]] statt. Im Rahmen des Festaktes wurden [[Eberhard Diepgen]] und [[Walter Momper]] die Urkunden für die Ehrenmitgliedschaft überreicht und [[Wolfgang Ribbe]] referierte über Berliner Erinnerungskultur.<ref>Bilder und Text des Vortrages in: ''Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins'', 111. Jg., Heft 2, April 2015, S. 492ff.</ref> Im Jubiläumsjahr wurde erstmals das Heft [[Berliner Geschichte (Zeitschrift)|''Berliner Geschichte'']] in Kooperation mit dem Elsengold Verlag publiziert und das Mitteilungsheft wurde im Layout überarbeitet. Zusätzlich kooperierte der Verein mehrfach mit dem [[Rundfunk Berlin-Brandenburg]] für das Format ''Sonntagsfrage'' in der rbb Abendschau.<ref>''Gab es mal eine Unterbaumbrücke?'' vom 21. Juni 2015 [http://www.morgenpost.de/videos/berlin/abendschau/article205710329/.html?service=mobile], ''Woher hat das Rote Rathaus seinen Namen?'' vom 11. Oktober 2015 [ |

Der Neujahrsempfang anlässlich des 150-jährigen Bestehens fand am 28. Januar 2015 in der [[Nikolaikirche (Berlin)|Nikolaikirche]] statt. Im Rahmen des Festaktes wurden [[Eberhard Diepgen]] und [[Walter Momper]] die Urkunden für die Ehrenmitgliedschaft überreicht und [[Wolfgang Ribbe]] referierte über Berliner Erinnerungskultur.<ref>Bilder und Text des Vortrages in: ''Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins'', 111. Jg., Heft 2, April 2015, S. 492ff.</ref> Im Jubiläumsjahr wurde erstmals das Heft [[Berliner Geschichte (Zeitschrift)|''Berliner Geschichte'']] in Kooperation mit dem Elsengold Verlag publiziert und das Mitteilungsheft wurde im Layout überarbeitet. Zusätzlich kooperierte der Verein mehrfach mit dem [[Rundfunk Berlin-Brandenburg]] für das Format ''Sonntagsfrage'' in der rbb Abendschau.<ref>''Gab es mal eine Unterbaumbrücke?'' vom 21. Juni 2015 [{{Webarchiv |url=http://www.morgenpost.de/videos/berlin/abendschau/article205710329/.html?service=mobile |text=Archivierte Kopie |wayback=20160721104944}}], ''Woher hat das Rote Rathaus seinen Namen?'' vom 11. Oktober 2015 [https://www.diegeschichteberlins.de/blog/84-nachrichten/837-woher-hat-das-rote-rathaus-seinen-namen.html], ''Welche ist die älteste Schule Berlins?'' vom 18. Oktober 2015 [https://www.diegeschichteberlins.de/blog/84-nachrichten/838-2015-10-19-10-40-23.html], ''Wo ist das alte Kaiser-Wilhelm-Denkmal geblieben?'' vom 15. November 2015 [https://www.diegeschichteberlins.de/blog/88-verlorene-orte/841-wo-ist-das-alte-kaiser-wilhelm-denkmal-geblieben.html], ''Wie viele Ballsäle gibt und gab es in Berlin?'' vom 14. Februar 2016 [https://www.diegeschichteberlins.de/blog/88-verlorene-orte/847-2016-02-19-14-00-56.html], ''Was wurde aus dem Berliner Skulpturen-Boulevard?'' vom 16. März 2016 [https://www.diegeschichteberlins.de/blog/84-nachrichten/852-was-wurde-aus-dem-berliner-skulpturen-boulevard.html], ''Wie viele Dorfauen gibt es in Berlin?'' vom 1. Mai 2016 [https://www.diegeschichteberlins.de/blog/84-nachrichten/867-wie-viele-dorfauen-gibt-es-in-berlin.html], ''Wo verlief die Berliner Stadtmauer?'' vom 8. Mai 2016 [https://www.diegeschichteberlins.de/blog/84-nachrichten/868-wo-verlief-die-berliner-stadtmauer-.html] und ''Berlin von oben - Auf dem Glockenturm am Olympia-Stadion'' vom 16. Mai 2016 [https://www.diegeschichteberlins.de/blog/84-nachrichten/870-berlin-von-oben-auf-dem-glockenturm-am-olympia-stadion.html]</ref> |

||

== Mitglieder == |

== Mitglieder == |

||

| Zeile 207: | Zeile 221: | ||

* [[Otto Suhr]] (1894–1957), Regierender Bürgermeister von Berlin |

* [[Otto Suhr]] (1894–1957), Regierender Bürgermeister von Berlin |

||

* [[Louis-Ferdinand Ullstein]] (1863–1933) und [[Rudolf Ullstein]] (1874–1964), Verleger |

* [[Louis-Ferdinand Ullstein]] (1863–1933) und [[Rudolf Ullstein]] (1874–1964), Verleger |

||

* [[Hans Wall]] ( |

* [[Hans Wall]] (1942–2019), Unternehmer und Kunstmäzen |

||

* [[Richard von Weizsäcker]] (1920–2015), Bundespräsident, Regierender Bürgermeister von Berlin |

* [[Richard von Weizsäcker]] (1920–2015), Bundespräsident, Regierender Bürgermeister von Berlin |

||

* [[Adolf Wermuth]] (1855–1927), Oberbürgermeister von Berlin |

* [[Adolf Wermuth]] (1855–1927), Oberbürgermeister von Berlin |

||

| Zeile 217: | Zeile 231: | ||

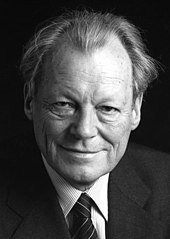

[[Datei:Bundesarchiv B 145 Bild-F057884-0009, Willy Brandt.jpg|mini|hochkant|Bundeskanzler Willy Brandt]] |

[[Datei:Bundesarchiv B 145 Bild-F057884-0009, Willy Brandt.jpg|mini|hochkant|Bundeskanzler Willy Brandt]] |

||

[[Datei:Bundesarchiv Bild 146-1991-039-11, Richard v. Weizsäcker.jpg|mini|hochkant|Bundespräsident Richard v. Weizsäcker]] |

[[Datei:Bundesarchiv Bild 146-1991-039-11, Richard v. Weizsäcker.jpg|mini|hochkant|Bundespräsident Richard v. Weizsäcker]] |

||

* [[Heinrich von Achenbach]] (ab 1885), Staatsminister und Oberpräsident der Provinz Brandenburg |

* [[Heinrich von Achenbach]] (ab 1885), Staatsminister und Oberpräsident der Provinz Brandenburg |

||

* [[Theobald von Bethmann Hollweg]] (ab 1902), Preußischer Innenminister, Reichskanzler |

* [[Theobald von Bethmann Hollweg]] (ab 1902), Preußischer Innenminister, Reichskanzler |

||

| Zeile 226: | Zeile 241: | ||

* [[Max von Forckenbeck]] (ab 1884), Regierender Oberbürgermeister von Berlin 1878 bis 1892 |

* [[Max von Forckenbeck]] (ab 1884), Regierender Oberbürgermeister von Berlin 1878 bis 1892 |

||

* [[Friedrich Wilhelm von Loebell]] (ab 1914), Preußischer Innenminister von 1914 bis 1917, Oberpräsident von Brandenburg |

* [[Friedrich Wilhelm von Loebell]] (ab 1914), Preußischer Innenminister von 1914 bis 1917, Oberpräsident von Brandenburg |

||

* [[Friedrich von Moltke]] (ab 1908), Preußischer Innenminister von 1907 bis 1910, Mitglied des Preußischen Herrenhauses |

* [[Friedrich von Moltke (Politiker)|Friedrich von Moltke]] (ab 1908), Preußischer Innenminister von 1907 bis 1910, Mitglied des Preußischen Herrenhauses |

||

* [[Walter Momper]] (seit 2014), Regierender Oberbürgermeister von Berlin von 1989 bis 1991, Präsident des Abgeordnetenhauses von 2001 bis 2011 |

* [[Walter Momper]] (seit 2014), Regierender Oberbürgermeister von Berlin von 1989 bis 1991, Präsident des Abgeordnetenhauses von 2001 bis 2011 |

||

* [[Hermann Oxfort]] (ab 2003), Senator für Justiz 1975 bis 1976 und 1983 bis 1985, Bürgermeister von Berlin, Vereinsvorsitzender von 1985 bis 1999 |

* [[Hermann Oxfort]] (ab 2003), Senator für Justiz 1975 bis 1976 und 1983 bis 1985, Bürgermeister von Berlin, Vereinsvorsitzender von 1985 bis 1999 |

||

| Zeile 237: | Zeile 252: | ||

=== Fördermitglieder === |

=== Fördermitglieder === |

||

Juristische Personen und Gebietskörperschaften können dem Verein als Fördermitglied beitreten. Zum 1. Januar 2016 hatte der VfdGB 16 Fördermitglieder, darunter die [[Gymnasium zum Grauen Kloster# |

Juristische Personen und Gebietskörperschaften können dem Verein als Fördermitglied beitreten. Zum 1. Januar 2016 hatte der VfdGB 16 Fördermitglieder, darunter die [[Gymnasium zum Grauen Kloster#Geschichte|Vereinigung ehemaliger Klosteraner]], die [[Arbeitsgemeinschaft 13. August]], das [[Landesarchiv Berlin]] sowie die [[Stiftung Stadtmuseum Berlin]]. |

||

== Literatur und Quellen == |

== Literatur und Quellen == |

||

| Zeile 251: | Zeile 266: | ||

* Martin Mende: ''Vom Berliner Rathaus zum Deutschen Dom. Bibliothek und Archiv des VfdGB''. In: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins, 105. Jg., 2009, S. 258–268. |

* Martin Mende: ''Vom Berliner Rathaus zum Deutschen Dom. Bibliothek und Archiv des VfdGB''. In: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins, 105. Jg., 2009, S. 258–268. |

||

* [[Susanne Leinemann]]: ''Wenn Bürger Geschichte schreiben. Der Verein für die Geschichte Berlins feiert seinen 150. Geburtstag. Früher kannte ihn jeder in der Stadt. Und heute? Eine Spurensuche.'', Berliner Illustrierte Zeitung (= Wochenbeilage der Berliner Morgenpost) vom 25. Januar 2015. |

* [[Susanne Leinemann]]: ''Wenn Bürger Geschichte schreiben. Der Verein für die Geschichte Berlins feiert seinen 150. Geburtstag. Früher kannte ihn jeder in der Stadt. Und heute? Eine Spurensuche.'', Berliner Illustrierte Zeitung (= Wochenbeilage der Berliner Morgenpost) vom 25. Januar 2015. |

||

* Oliver Ohmann: ''Er ist der Hüter der Geschichte Berlins. Vor 150 Jahren wurde der „Verein für die Geschichte Berlins“ gegründet. Die Liste der Mitglieder liest sich wie das "Who is who?" der Stadtgeschichte.'', BZ-Online vom 26. Januar 2015. [ |

* Oliver Ohmann: ''Er ist der Hüter der Geschichte Berlins. Vor 150 Jahren wurde der „Verein für die Geschichte Berlins“ gegründet. Die Liste der Mitglieder liest sich wie das "Who is who?" der Stadtgeschichte.'', BZ-Online vom 26. Januar 2015. [https://www.bz-berlin.de/berlin/er-ist-der-hueter-der-geschichte-berlins] |

||

* [[Sibylle Einholz]]: ''150 Jahre Verein für die Geschichte Berlins – Bemerkungen zur Kabinettausstellung im Märkischen Museum anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Verein für die Geschichte Berlins“''. In: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins, 111. Jg., Heft 3, Juli 2015, S. 519–524. |

* [[Sibylle Einholz]]: ''150 Jahre Verein für die Geschichte Berlins – Bemerkungen zur Kabinettausstellung im Märkischen Museum anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Verein für die Geschichte Berlins“''. In: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins, 111. Jg., Heft 3, Juli 2015, S. 519–524. |

||

* Sibylle Einholz: ''Vom Schweinsknochfraß der Domherren. Bemerkungen zur Feierkultur und Mentalitätsgeschichte des Vereins für die Geschichte Berlins gegr. 1865''. In: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins, 111. Jg., Heft 4, Oktober 2015, S. 551–557. |

* Sibylle Einholz: ''Vom Schweinsknochfraß der Domherren. Bemerkungen zur Feierkultur und Mentalitätsgeschichte des Vereins für die Geschichte Berlins gegr. 1865''. In: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins, 111. Jg., Heft 4, Oktober 2015, S. 551–557. |

||

| Zeile 262: | Zeile 277: | ||

== Weblinks == |

== Weblinks == |

||

{{Commonscat|Verein für die Geschichte Berlins}} |

{{Commonscat|Verein für die Geschichte Berlins}} |

||

* [ |

* [https://www.diegeschichteberlins.de/ Website www.DieGeschichteBerlins.de] |

||

* [ |

* [https://www.diegeschichteberlins.de/verein/geschichte.html Geschichte des Vereins auf der eigenen Website] |

||

* [[Social Media]]-Kanäle des Vereins: [https://www.facebook.com/DieGeschichteBerlins/ facebook] | [https://twitter.com/diegeschichtebs twitter] | [https://www.youtube.com/channel/UCIrcmZGhIUZWqR3qxUPwvew YouTube] |

* [[Social Media|Social-Media]]-Kanäle des Vereins: [https://www.facebook.com/DieGeschichteBerlins/ facebook] | [https://twitter.com/diegeschichtebs twitter] | [https://www.youtube.com/channel/UCIrcmZGhIUZWqR3qxUPwvew YouTube] |

||

== Einzelnachweise == |

== Einzelnachweise == |

||

| Zeile 274: | Zeile 289: | ||

{{SORTIERUNG:Verein fur die Geschichte Berlins}} |

{{SORTIERUNG:Verein fur die Geschichte Berlins}} |

||

[[Kategorie: |

[[Kategorie:Geschichtsverein (Berlin)]] |

||

[[Kategorie:Berliner Verein]] |

[[Kategorie:Berliner Verein]] |

||

[[Kategorie:Gegründet 1865]] |

[[Kategorie:Gegründet 1865]] |

||

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 12:32 Uhr

| Verein für die Geschichte Berlins (VfdGB) | |

|---|---|

| |

| Rechtsform | eingetragener Verein |

| Gründung | 28. Januar 1865 |

| Sitz | c/o Zentral- und Landesbibliothek Breite Straße 36 10178 Berlin-Mitte |

| Zweck | Erforschung und Verbreitung der Erkenntnisse zur Geschichte Berlins |

| Vorsitz | Manfred Uhlitz, Ingrid Scheurmann, Thomas Sandkühler[1] |

| Mitglieder | 699 (1. Januar 2024)[2] |

| Website | www.diegeschichteberlins.de |

Der Verein für die Geschichte Berlins e.V., gegr. 1865, ist der älteste Berliner Geschichtsverein. Bei der Institutionalisierung und Professionalisierung der Berliner Geschichtsschreibung und -wahrung agierte der Verein oft als maßgeblicher Impulsgeber. Von seiner Gründungsphase bis zum Ende des Kaiserreichs liest sich seine Mitgliederliste wie das „Who’s who“ des Berliner Besitz- und Bildungsbürgertums, heute ist er ein Querschnitt der Berliner Bevölkerung.[3] Bis heute ist der Verein mit über 700 Mitgliedern eine der größten Berliner Kulturorganisationen. Er fungiert zusätzlich als Landesverband des Bundes Heimat und Umwelt in Deutschland.[4] Seit 2018 vergibt er einen mit 4000 Euro dotierten Wissenschaftspreis.

Organisation und Aktivitäten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ziele[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Laut Satzung[5] (§2) hat der Verein ein sehr weit gestecktes Ziel:

„Der Verein will in allen Kreisen der Berliner Bevölkerung die Anteilnahme an der geschichtlichen Entwicklung Berlins wecken und durch die Förderung der heimatkundlichen Forschung die Kenntnis der Berliner Geschichte erweitern und vertiefen.“

Vorstand[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem ersten und dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem stellvertretenden Schriftführer, dem Schatzmeister und dem stellvertretenden Schatzmeister. Der Gesamtvorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand sowie bis zu neun Beisitzern. Alle Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von zwei Jahren von der Mitgliederversammlung gewählt.[6]

Vorsitzende[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dem Vorsitzenden kommt eine tragende Rolle zu, da er den Verein „gemeinsam mit einem weiteren Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes gerichtlich und außergerichtlich“[6] vertritt. Seit seiner Gründung hatte der Verein 17 Vorsitzende:

- 1865–1867: Karl Theodor Seydel (1812–1873), Oberbürgermeister von Berlin 1862–1872

- Karl Seydel wurde 1869 zum Ehrenvorsitzenden berufen.

- 1868–1878: Louis Schneider (1805–1878), Schauspieler und Schriftsteller

- 1879–1883: Karl Sachsse (1810–1891), Oberpostdirektor

- 1884–1891: Ernst Friedel (1837–1918), Jurist, Kommunalpolitiker und Gründer des Märkischen Museums und des Geschichtsvereins Brandenburgia

- 1892–1898: Bruno Reuter (1834–1898), Geheimer Staatsarchivar

- 1899–1916: Richard Béringuier (1854–1916), Jurist, Richter und Mitinitiator der Deutschen Hugenotten-Gesellschaft

- 1916–1919: Georg Voß (1854–1932), Privatdozent an der Technischen Hochschule Berlin und Konservator der Kunstdenkmäler Thüringens

- 1919–1920: Adolf Zeller (1871–1946), Architekt und Hochschullehrer an der Technischen Hochschule Berlin

- 1921–1930: Louis Noël (1855–1933), Oberst

- 1930–1945: Hermann Kügler (1889–1955), Studienrat und Schriftsteller

- 1949–1964: Kurt Landsberg (1892–1964), Oberstudiendirektor, Hochschulprofessor, Landespolitiker und Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses von 1957 bis 1958

- 1961–1967: Bruno Harms (1890–1967), Arzt und Hygieniker

- 1967–1978: Walter Hoffmann-Axthelm (1908–2001), Arzt und Medizinhistoriker

- 1978–1985: Gerhard Kutzsch (1914–2000), Direktor des Landesarchivs Berlin von 1965 bis 1979

- 1985–1999: Hermann Oxfort (1928–2003), Rechtsanwalt, Notar und Justizsenator und Bürgermeister von Berlin

- 1999–2005: Klaus Finkelnburg (* 1935), Rechtsanwalt, Notar und 1. Präsident des Berliner Verfassungsgerichts

- seit 2005: Manfred Uhlitz (* 1956), Kunsthistoriker und Betreiber des Ausstellungs- und Besucherzentrums Glockenturm im Olympiapark Berlin

Gesamtvorstand[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der aktuelle Gesamtvorstand wurde im Mai 2023 gewählt. Die Amtsperiode geht bis zur Mitgliederversammlung 2025.[7]

| Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender | 2. Stellv. Vorsitzender | Schriftführer | Stellv. Schriftführer | Schatzmeister | Stellv. Schatzmeister | Beisitzer |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Manfred Uhlitz | Ingrid Scheurmann | Thomas Sandkühler | Dietmar Peitsch | Ilona Wuschig | Regina Preuß | Wolfgang Pfaffenberger | Antje Bielfeld-Müller, Johannes Fülberth, Ines Hahn, Jörg Kluge, Claudia Melisch, Lothar Semmel, Mathias C. Tank und Doris Tüsselmann |

Frühere Vorstandsmitglieder waren u. a. Uwe Schaper, Walther G. Oschilewski, Margarete Kühn, Kurt Pomplun, Sibylle Einholz, Jürgen Wetzel, Gerhild Komander und Susanne Kähler.

Publikationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Lose Schriften und Grüne Reihe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In den ersten Jahren erschienen lose Schriften, die den Beginn der Berlinforschung des Vereins darstellen.[8] Von 1865 bis 1940 publizierte der Verein zusätzlich 58 Ausgaben der Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins (sog. Grüne Hefte), die heute als Digitalisate auf der Website der Zentral- und Landesbibliothek Berlin abrufbar sind.[9] Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Reihe unregelmäßig fortgesetzt. 2015 erschien eine ausführliche Vereinschronik als Heft 65.

Mitteilungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins erscheinen seit 1884, lediglich zwischen 1943 und 1964 sind sie nicht publiziert worden. Alle Ausgaben von 1884 bis 1943 wurden von der Zentral- und Landesbibliothek Berlin digitalisiert und in der Digitalen Landesbibliothek Berlin der ZLB veröffentlicht.[10] Die Mitteilungen erscheinen viermal im Jahr und enthalten Vereinsnachrichten, Veranstaltungshinweise, Rezensionen, Würdigungen und Nachrufe der Mitglieder sowie Aufsätze zu historischen Themen.

Jahrbuch Der Bär von Berlin[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Jahrbuch erschien erstmals 1951 als Ersatz für die Mitteilungen und ist heute das wissenschaftliche Aushängeschild des Vereins. Ab 1953 erhielt es seinen heutigen Namen Der Bär von Berlin – Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins. Die Autoren sind renommierte Fachleute aus unterschiedlichen berlinhistorischen Forschungsbereichen.

Zeitschrift Berliner Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Seit April 2015 erscheint die populärwissenschaftliche Zeitschrift Berliner Geschichte – Zeitschrift für Geschichte und Kultur unter der Herausgeberschaft des VfdGB, wobei der Elsengold Verlag die redaktionelle Verantwortung hat. Pro Ausgabe wird ein Themenschwerpunkt in etwa 5 Aufsätzen behandelt. Die Zeitschrift erscheint quartalsweise.[11] Von Beginn an konnten renommierte Historiker und Fachleute für die Themenhefte gewonnen werden, darunter Hans-Ulrich Thamer, Manfred Stolpe, Helmut Börsch-Supan, Clemens Alexander Wimmer, Wolfgang Ribbe, Dorothee Haffner, Laurenz Demps, Matthias Wemhoff, Rüdiger vom Bruch, Carlo Jordan, Wolfgang Wippermann, Rainer Rother und Sibylle Einholz.

Website[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Website wurde 1997 ins Leben gerufen und stellt mittlerweile mit fast 11.000 Seiten[12] die größte aktive[13] Online-Plattform zur Berliner Geschichte dar. Im kostenlosen und frei zugänglichen Forum wurden seit 2005 fast 3000 Beiträge eingestellt.[14] Am 19. November 2014 wurde in Vorbereitung auf das 150-jährige Jubiläum ein Blog aufgebaut.[15]

Fidicin-Medaille[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Fidicin-Medaille für Förderung der Vereinszwecke wird vom Verein für die Geschichte Berlins unregelmäßig seit 1872 verliehen. Mit der Auszeichnung werden „Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie Mitglieder, die sich um die Aufgaben des Vereins, insbesondere die Erforschung der Berliner Geschichte, verdient gemacht haben“,[16] geehrt.

-

Fidicin-Medaille (Vorderseite)

-

Fidicin-Medaille (Rückseite)

Träger der Fidicin-Medaille (Auszug):

- 1872: Ernst Fidicin (1802–1883), Stadtarchivar

- 1884: Ernst Friedel (1837–1918), Stadtrat und Gründer des Märkischen Museums

- 1888: F. Albert Schwartz (1836–1906), Hoffotograf

- 1890: Adolf Matthias Hildebrandt (1844–1918), Professor und Heraldiker

- 1903: Paul Clauswitz (1839–1927), Stadtarchivar

- 1912: Rud. Albert Schwartz (1864–1920), Hoffotograf

- 1937: Ernst Kaeber (1882–1961), Stadtarchivdirektor

- 1938: Walther von Zur Westen (1871–1948), Senatspräsident

- 1974: Margarete Kühn (1902–1995), Direktorin Staatliche Schlösser und Gärten

- 1985: Gerhard Kutzsch (1914–2000), Landesarchivdirektor

- 1991: Ella Barowsky (1912–2007), Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Schöneberg

- 2000: Martin Sperlich (1919–2003), Direktor Staatliche Schlösser und Gärten

- 2004: Jürgen Wetzel (1938–2022), Landesarchivdirektor

- 2008: Helmut Börsch-Supan (* 1933), Kunsthistoriker und Museumsleiter

- 2019: Wolfgang Ribbe (1940–2021), Professor für die Geschichte von Berlin-Brandenburg

Veranstaltungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Verein für die Geschichte Berlins organisiert im Jahr über 30 Vorträge, Führungen und Veranstaltungen. Die Veranstaltungen sind im Regelfall kostenfrei und stehen auch Nichtmitgliedern zur Teilnahme offen. Monatlich werden Vorträge rund um die Berliner Geschichte im Berlin-Saal der Zentral- und Landesbibliothek gehalten. Zusätzlich organisiert der Verein (exklusive) Führungen in Berlin, oftmals in Kooperation mit anderen Organisatoren und Institutionen. Beispielsweise findet ein Industriekulturabend gemeinsam mit dem Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv statt. Um den Gründungstag, den 28. Januar, findet alljährlich der Neujahrsempfang im Wappensaal des Berliner Rathauses statt, die Jahreshauptversammlung tritt meistens im März zusammen.

Bibliothek[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Schon in den Gründungsjahren wurde der Plan, eine eigene Vereinsbibliothek anzulegen, in Angriff genommen. Anfangs verwahrte Ernst Fidicin, der auch zum Bibliothekar bestimmt wurde, die Bücher als Depositum im Berliner Stadtarchiv. 1871 gelangte der bis heute wertvollste Besitz, der sog. Sumarius, in den Besitz des Vereins. 1875 konnte der Verein erstmals eigene Räume im Deutschen Dom beziehen. In den folgenden Jahren erschienen in unregelmäßigen Abständen Bestandskataloge. Der Bestand wurde sukzessive stark vergrößert. 1920 wurde die Bibliothek aufgrund ihrer hohen Bedeutung für die Allgemeinheit vom Preußischen Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung unter Schutz gestellt.[17] Während des Zweiten Weltkriegs wurden Bücher in die Stadtbibliothek verbracht, der Großteil wurde jedoch bei den Luftangriffen auf den Deutschen Dom im November 1943 und Januar 1944 vernichtet. Heute befindet sich ein Teil der Altbestände im Besitz der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Der Wiederaufbau einer eigenen Bibliothek konnte durch einen einmaligen Zuschuss der Deutschen Klassenlotterie 1958 in die Wege geleitet werden.

Heute befindet sich die Bibliothek in Räumen der Zentral- und Landesbibliothek. Die Bibliothek wird ehrenamtlich von Mitgliedern des Vereins betreut.[18]

Archiv[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Zeitgleich mit dem Aufbau der Bibliothek hat der Verein Sammlungen begonnen. 1887 erhielt der Verein durch ein Vermächtnis des Mitglieds Moritz Lövinson den Arbeitsstuhl von Alexander von Humboldt. Im ausgehenden 19. Jahrhundert baute der Verein eine Sammlung historischer Waffen aus der brandenburgisch-preußischen Geschichte auf, die aufgrund ihres besonderen Bestandes sogar vom Preußischen Kriegsministerium unterstützt wurde. Um 1920 begann der Verein mit dem Aufbau einer Autographen-Sammlung, die 1933 bereits 1000 Einzelstücke beinhaltete. Im Archiv lagerten auch Briefe von Adolf Glaßbrenner und Theodor Fontane. Das Archiv ereilte das gleiche Schicksal wie die Bibliothek, 1943 wurde ein Großteil der Archivalien zerstört. Hinzu kamen Entwendungen während der Wirren des Weltkrieges. Heute befinden sich verschiedene Archivalien im Landesarchiv Berlin sowie der Zentral- und Landesbibliothek Berlin.

Seit dem 25. März 2019 werden die umfangreichen Foto-Bestände digitalisiert. Im Laufe des Jahres 2020 konnten bereits 10.000 Fotos aus dem Bereich Berlin-Mitte (Inventarnummern Mi-xxxx) gezählt werden, insgesamt wird nur für diesen Bereich mit 15.000 gerechnet. Die Nutzung der Bilder ist juristisch noch nicht final geklärt.[19]

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gründung (1865)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Berlin wuchs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, getrieben durch die Industrialisierung und die zunehmende Bedeutung als Hauptstadt, enorm, so dass sich die Bevölkerung von 1848 bis 1865 verdreifachte. Entsprechend dem erweiterten Platz- und Geltungsbedarf wurde sukzessive historische Bausubstanz für Neubauten abgetragen. Besonders das Vorhaben, die mittelalterliche Gerichtslaube abzureißen, stieß auf heftige Proteste. Dies nahmen der jüdische Arzt Julius Beer und der Stadtsekretär Ferdinand Meyer zum Anlass und veröffentlichten im Januar 1865 in verschiedenen Zeitungen einen Aufruf zur Gründung eines Geschichtsvereins. Am 28. Januar 1865 konstituierte sich der Verein für die Geschichte Berlins im Café Royal (Unter den Linden 33, Ecke Charlottenstraße) unter der Leitung des Oberbürgermeisters Karl Theodor Seydel, der auch zum Gründungsvorsitzenden gewählt wurde. Unter den 28 Gründungsmitgliedern waren u. a. Oberbürgermeister a. D. Heinrich Wilhelm Krausnick, Stadtarchivar Ernst Fidicin, Architektur-Professor Friedrich Adler und der Gründer der Berliner Berufsfeuerwehr Adolf Gerstenberg.

Forschung und Expansion (1865–1914)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mit der Gründung bildete der Verein zwei Kommissionen zur Vorbereitung eines Berlin-Archivs / einer Berlin-Bibliothek sowie eines Berlin-Museums. Letzteres mündete in einem offiziellen Brief an den Magistrat, mit der Aufforderung, ein stadthistorisches Museum zu gründen, das 1874 in Form des Märkischen Provinzialmuseums umgesetzt wurde. Der Gründungsleiter des Museums, Ernst Friedel, war ebenso Mitglied des Vereins wie einige Persönlichkeiten des wissenschaftlichen Museums-Beirates. Der VfdGB übergab dem Museum seine Sammlungen als Depositum.[20] Ab 1875 überließ der Magistrat dem Verein langfristig Räumlichkeiten im Deutschen Dom, was den Mitgliedern den zeitgenössischen Titel "Domherren" einbrachte.

Während des Kaiserreichs wuchs die Mitgliederzahl des VfdGB stark an und erreichte Ende 1914 die bisherige Höchstzahl von 1.052 Personen. Verursacht wurde dieser „Hype“ nicht zuletzt durch ein offizielles Protektorat der beiden deutschen Kaiser Friedrich III. und Wilhelm II. ab 1886. Wilhelm II. nahm am 22. Januar 1908 und 1911 sogar persönlich mit seiner Gattin Auguste Viktoria an Vorträgen teil, woraufhin der Verein eine Gedenkmedaille prägen ließ. Die Protektion beinhaltete einen jährlichen finanziellen Zuschuss, die Förderung des Vereins durch Schenkungen und Begünstigungen sowie die Anerkennung als juristische Person seit 1877. In Folge dieser Prestigegewinnung traten weitere hochrangige preußische Militärs und Beamte in den Verein ein.

Von Beginn an widmeten sich der Verein und seine Mitglieder[21] der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Stadtgeschichte. Die erste öffentliche Veranstaltung fand 1865 im Hörsaal der ältesten Berliner Schule (Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster) statt. Das erste Heft der „Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins“ erschien im gleichen Jahr. Bis 1914 publizierte der VfdGB 49 weitere Hefte.[22] 1885 präsentierte der Verein die erste Publikation zu den Berliner Straßennamen[23] und auf sein Betreiben hin erstellte der Magistrat 1886 erstmals ein Denkmalverzeichnis. Gleichzeitig wurde intern über die wissenschaftliche Kompetenz einzelner Amtsträger diskutiert, was um 1890 zu zahlreichen Austritten führte. Als Folge wurden der Geschichtsverein Brandenburgia „Gesellschaft für die Heimatkunde der Provinz Brandenburg“ (1891) und der Verein für die Geschichte der Vororte von Berlin (1892) gegründet. Schon 1884 gründeten Vereinsmitglieder den Vorläufer der heutigen Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg e.V..

1872 ehrte der Verein seinen Spiritus rector, den Stadtarchivar Ernst Fidicin, mit einer goldenen Medaille, die er vom Kaiser persönlich am 15. Juni in Potsdam überreicht bekam. Weitere Exemplare dieses heute als „Fidicin-Medaille“ bekannten Gepräges in Silber und Bronze konnten bis 1882 käuflich erworben werden, anschließend wurde sie in Silber nur noch verliehen.

1884 untermauert der VfdGB seinen gesellschaftlichen Anspruch und wurde zum geschäftsführenden Verein des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine. Schriftleiter des Vereinsorgans blieb er bis 1899.

1891 vermachte Charlotte von Oven dem Verein 30.000 Mark, um Berliner Theater-Mitglieder zu unterstützen.

Der Verein war 1896 auf der Berliner Gewerbeausstellung verantwortlich für den Bereich „Alt-Berlin“. 1902 gab der Verein erstmals seinen Berlin-Kalender heraus.

Erster Weltkrieg (1914–1918)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Verein, der 1914 noch ein „vaterländisches Prinzip“ hatte, begrüßte die Kriegserklärung nicht mehr und nicht weniger als andere bürgerliche Vereine. Sein fast gesamtes Vermögen investierte der VfdGB in Kriegsanleihen. Ein weiterer Einschnitt in das Vereinsleben erfolgte 1915, als die Festschrift anlässlich des 50. Bestehens verschoben und die bis dahin üblichen Besichtigungen und Wanderfahrten ausgesetzt werden mussten. Im gleichen Jahr sank die Mitgliederzahl wieder unter 1.000. 1916 starb der Erste Vorsitzende Richard Beringuier in Russland an einem Herzversagen. Die Sitzungen mussten ab 1917 aufgrund fehlenden Brennholzes vom deutschen Dom in das Rathaus verlegt werden. Die Vorträge wurden ins Graue Kloster verlegt. Mit der Abdankung des Kaisers am 28. November 1918 und seiner Exil#Emigration ins holländische Exil endete auch die Phase des Protektorats.

Neuorientierung in der Weimarer Republik (1918–1933)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das erste gesellschaftliche Großereignis nach dem Weltkrieg organisierte der Verein anlässlich des 100. Geburtstages seines Ehrenmitglieds Theodor Fontane im Roten Rathaus. Die anhaltende Inflation spürte auch der Verein, so dass die eigenen Mitteilungen ab 1922 mit einem Anzeigenteil zur Spendenakquise erschienen. In diesem Zusammenhang muss wohl auch die Entscheidung des Preußischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung von 1923 betrachtet werden, der die Vereinsbibliothek aufgrund ihrer hohen Bedeutung für die Allgemeinheit unter Schutz stellte.[24] In der Weimarer Republik diente der Verein weiterhin als Netzwerk für andere Zusammenschlüsse, so gründeten einige Mitglieder 1925 den Willibald-Alexis-Bund und zahlreiche Mitglieder waren Teil der neu gegründeten Historischen Kommission für die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin. 1926 wurde eine Stecknadel mit Vereinsabzeichen eingeführt. Es existierte auch ein Vereinsausweis, der ab 1928 zum freien Eintritt ins Germanische Nationalmuseum Nürnberg berechtigte. Ein besonderes Highlight war das 64. Stiftungsfest 1929, bei dem Claire Waldoff sang. Nicht zuletzt durch die Weltwirtschaftskrise sank die Mitgliederzahl bis 1930 auf unter 700 Personen.

Umwälzungen im Dritten Reich (1933–1945)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In der NS-Zeit musste sich auch der Verein für die Geschichte Berlins anpassen. 1933 wurde aus dem Vorsitzenden Hermann Kügler der Führer des Vereins, wobei sich Kügler schon 1935 wieder offiziell als Vorsitzender bezeichnete. Das langjährige Vorstandsmitglied Ernst Kaeber musste seine Ämter aufgeben, da er den Nationalsozialisten aufgrund seiner jüdischen Ehefrau nicht mehr passte. 1936 versucht Kügler, wohl angesichts stark sinkender Mitgliederzahlen[25], einen ersten Vorstoß, auch Frauen aufzunehmen. Dies wurde jedoch vom Führerrat abgelehnt. 1937 wurde der Beschluss gefasst, jüdische Mitglieder[26] auszuschließen. Im gleichen Jahr trat der nationalsozialistische Oberbürgermeister Julius Lippert bei. Das 75. Stiftungsfest fiel kriegsbedingt aus. Am 10. Januar 1942 beschloss die Hauptversammlung die Aufnahme von Frauen. 1942 hielt Max Planck einen exklusiven Vortrag zu „Sinn und Grenze der exakten Wissenschaft“. Am 23. November 1943 wurde das Vereinsdomizil, der Deutsche Dom, von einer Bombe sehr stark beschädigt.

Neuaufbau im geteilten Berlin (1945–1990)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

1949 konstituierte sich ein gleichnamiger Verein als „eingetragener Verein“, der sich nicht als Rechtsnachfolger des 1865 gegründeten Vereins sah. Somit bestanden zwei gleichnamige Vereine, wobei die Aktivitäten des alten ruhten. Am 2. Mai 1961 löste sich der neue Verein auf und trat geschlossen dem alten Verein bei. Von 1961 bis 1966 führten den Verein zwei Vorsitzende. Zur Eröffnung des Berlin Museums in West-Berlin im Jahre 1964 beteiligte sich der Verein mit Leihgaben. Zur Hundertjahrfeier 1965 gratulierte Erich Mende im Namen der Bundesregierung und Willy Brandt wurde zum Ehrenmitglied ernannt. 1972 konnten erstmals wieder über 700 Mitglieder gezählt werden. Ein Jahr später zog der Verein vom Ernst-Reuter-Haus in das Rathaus Charlottenburg, von wo aus er 1989 in Räumlichkeiten der Berliner Sparkasse am U-Bahnhof Blissestraße zog. Zur 125-Jahr-Feier im Jahre 1990 konnten erstmals wieder viele Personen aus den östlichen Teilen Berlins begrüßt werden.

Neuorientierung nach der Wiedervereinigung (1990–2015)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

1991 konnte die Mitgliederversammlung erstmals wieder im Roten Rathaus stattfinden. Der Verein forderte direkt nach der Grenzöffnung die Wiederherstellung der historischen Mitte Berlins. 1996 begann der Verein den Aufbau seiner Internetpräsenz. Seit 1997 befindet sich die Bibliothek des Vereins wieder in Berlin-Mitte im Neuen Marstall. 2003 überließ der Verein die fotografische Sammlung seiner ersten Mitglieder der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin für ein Forschungsprojekt zu Berliner Fotografenateliers im 19. Jahrhundert.[27] Seit dem 9. November 2005 ist der Verein ein eingetragener Verein[28] 2007 begann die Digitalisierung der Mitteilungen bis zum 60. Jahrgang.[10] 2011 finanzierte der Verein die Grabrenovierung seines Gründungsmitgliedes Julius Beer auf dem Jüdischen Friedhof. Ein Jahr später enthüllte der Berliner Staatssekretär André Schmitz die Gedenktafel für den Verein. 2013 beteiligte sich der Verein am Berliner Themenjahr „Zerstörte Vielfalt“ und arbeitete seine eigene Geschichte im Nationalsozialismus auf.

Jubiläumsjahr 2015[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Neujahrsempfang anlässlich des 150-jährigen Bestehens fand am 28. Januar 2015 in der Nikolaikirche statt. Im Rahmen des Festaktes wurden Eberhard Diepgen und Walter Momper die Urkunden für die Ehrenmitgliedschaft überreicht und Wolfgang Ribbe referierte über Berliner Erinnerungskultur.[29] Im Jubiläumsjahr wurde erstmals das Heft Berliner Geschichte in Kooperation mit dem Elsengold Verlag publiziert und das Mitteilungsheft wurde im Layout überarbeitet. Zusätzlich kooperierte der Verein mehrfach mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg für das Format Sonntagsfrage in der rbb Abendschau.[30]

Mitglieder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bekannte Mitglieder (Auszug)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Heinrich Albertz (1915–1993), Regierender Bürgermeister von Berlin

- Ella Barowsky (1912–2007), Politikerin

- Theobald von Bethmann Hollweg (1856–1921), Reichskanzler

- Gustav Böß (1873–1946), Oberbürgermeister von Berlin

- Conrad von Borsig (1873–1945) und Ernst von Borsig (1869–1933), Fabrikanten

- Willy Brandt (1913–1992), Bundeskanzler, Regierender Bürgermeister von Berlin

- Eberhard Diepgen (geb. 1941), Regierender Bürgermeister von Berlin

- Alfred Döblin (1878–1957), Schriftsteller

- Johann Gustav Droysen (1808–1884), Historiker

- Ernst Fidicin (1802–1883), Stadtarchivar

- Theodor Fontane (1819–1898), Schriftsteller

- Ernst Friedel (1837–1918), Stadtrat, Gründer des Märkischen Museums

- Adolf von Harnack (1851–1930), Theologe

- Arthur Hobrecht (1824–1912), Oberbürgermeister von Berlin

- Martin Kirschner (1842–1912), Oberbürgermeister von Berlin