„La sonnambula“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 67: | Zeile 67: | ||

Die Komposition war Bellinis erste Zusammenarbeit mit der Primadonna [[Giuditta Pasta]], die er im Sommer zuvor bei einem Aufenthalt am [[Comer See]] kennengelernt hatte<ref name="Rosselli-81" /> und für die er auch in seinen folgenden beiden Opern ''[[Norma (Oper)|Norma]]'' (Dezember 1831) und ''[[Beatrice di Tenda]]'' (1833) die Hauptrollen komponieren würde. Die Pasta war, abgesehen von ihrer an Rossini geschulten Bravour, für ihre erstaunliche Ausdrucksfähigkeit und darstellerische Vielseitigkeit bekannt,<ref name="Rosselli-81" /> wie allein die Gegenüberstellung der beiden im selben Jahr für sie komponierten und extrem unterschiedlichen Rollen der Amina in ''La sonnambula'' und der Hohepriesterin Norma bezeugen: Im Gegensatz zu der letzteren, die teilweise majestätische Deklamation und dramatische Wutausbrüche bewältigen muss, ist Amina ein unschuldiges, liebes junges Mädchen vom Lande aus einem abgelegenen Alpendorf und in einem Umfeld ganz einfacher Menschen, die gar nicht wissen, dass es Schlafwandeln überhaupt gibt; von der Sängerin – und dem Tenor (!) – werden hier vor allem fein nuancierte Zwischentöne verlangt, wobei die größte Herausforderung sicher die glaubwürdige sängerische Darstellung des Schlafwandelns, bzw. das im Schlafe „Sprechen“, ist. Hinter der ländlich-pastoralen Idylle werden von anfang an menschliche Abgründe von Eifersucht sichtbar, die zusammen mit der Naivität der Dorfbewohner beinahe zur Tragödie führen, die erst im letzten Moment durch das „[[Aufklärung|aufklärerische]]“ Eingreifen des fast prosaisch-realistisch anmutenden Rodolfo verhindert werden kann – dieses im letzten Moment erreichte ''[[lieto fine]]'' ist ein ganz typisches Element der Opera semiseria. |

Die Komposition war Bellinis erste Zusammenarbeit mit der Primadonna [[Giuditta Pasta]], die er im Sommer zuvor bei einem Aufenthalt am [[Comer See]] kennengelernt hatte<ref name="Rosselli-81" /> und für die er auch in seinen folgenden beiden Opern ''[[Norma (Oper)|Norma]]'' (Dezember 1831) und ''[[Beatrice di Tenda]]'' (1833) die Hauptrollen komponieren würde. Die Pasta war, abgesehen von ihrer an Rossini geschulten Bravour, für ihre erstaunliche Ausdrucksfähigkeit und darstellerische Vielseitigkeit bekannt,<ref name="Rosselli-81" /> wie allein die Gegenüberstellung der beiden im selben Jahr für sie komponierten und extrem unterschiedlichen Rollen der Amina in ''La sonnambula'' und der Hohepriesterin Norma bezeugen: Im Gegensatz zu der letzteren, die teilweise majestätische Deklamation und dramatische Wutausbrüche bewältigen muss, ist Amina ein unschuldiges, liebes junges Mädchen vom Lande aus einem abgelegenen Alpendorf und in einem Umfeld ganz einfacher Menschen, die gar nicht wissen, dass es Schlafwandeln überhaupt gibt; von der Sängerin – und dem Tenor (!) – werden hier vor allem fein nuancierte Zwischentöne verlangt, wobei die größte Herausforderung sicher die glaubwürdige sängerische Darstellung des Schlafwandelns, bzw. das im Schlafe „Sprechen“, ist. Hinter der ländlich-pastoralen Idylle werden von anfang an menschliche Abgründe von Eifersucht sichtbar, die zusammen mit der Naivität der Dorfbewohner beinahe zur Tragödie führen, die erst im letzten Moment durch das „[[Aufklärung|aufklärerische]]“ Eingreifen des fast prosaisch-realistisch anmutenden Rodolfo verhindert werden kann – dieses im letzten Moment erreichte ''[[lieto fine]]'' ist ein ganz typisches Element der Opera semiseria. |

||

Während in der ebenfalls als Meisterwerk anerkannten ''Norma'' durchaus vereinzelte musikalische Schwachstellen zu finden sind, wird die Musik von ''La sonnambula'' einhellig für ihre makellose Vollkommenheit und Schönheit gerühmt.<ref name=Rishoi-26 /> Amina und Elvino werden in ihren Arien und Duetten mit „unendlichen“ Melodien von größter Sensibilität und Feinheit und außerordentlicher Gefühlstiefe ausgestattet, und auch die Arien der Nebencharaktere Rodolfo und Lisa sind zwar formal etwas konventioneller, aber von hoher Qualität. Eine ungewöhnlich wichtige und aktive Rolle spielt der Chor.<ref>John Rosselli: ''The life of Bellini'', Cambridge University Press, Cambridge, 1996, S. 87</ref> |

Während in der ebenfalls als Meisterwerk anerkannten ''Norma'' durchaus vereinzelte musikalische Schwachstellen zu finden sind, wird die Musik von ''La sonnambula'' einhellig für ihre makellose Vollkommenheit und Schönheit gerühmt.<ref name=Rishoi-26 /><ref>In Rossellis knappen Worten: „''Sonnambula has no lapses''“. John Rosselli: ''The life of Bellini'', Cambridge University Press, Cambridge, 1996, S. 87</ref> Amina und Elvino werden in ihren Arien und Duetten mit „unendlichen“ Melodien von größter Sensibilität und Feinheit und außerordentlicher Gefühlstiefe ausgestattet, und auch die Arien der Nebencharaktere Rodolfo und Lisa sind zwar formal etwas konventioneller, aber von hoher Qualität. Eine ungewöhnlich wichtige und aktive Rolle spielt der Chor.<ref>John Rosselli: ''The life of Bellini'', Cambridge University Press, Cambridge, 1996, S. 87</ref> |

||

[[Datei:Giovanni Battista Rubini.jpg|mini|hochkant=0.65|[[Giovanni Battista Rubini]], der erste Elvino]] |

[[Datei:Giovanni Battista Rubini.jpg|mini|hochkant=0.65|[[Giovanni Battista Rubini]], der erste Elvino]] |

||

Version vom 3. Dezember 2021, 18:02 Uhr

| Werkdaten | |

|---|---|

| Titel: | Die Nachtwandlerin |

| Originaltitel: | La sonnambula |

Jenny Lind als Amina | |

| Form: | Melodramma in zwei Akten |

| Originalsprache: | Italienisch |

| Musik: | Vincenzo Bellini |

| Libretto: | Felice Romani |

| Literarische Vorlage: | La sonnambule ou l’arrivée d’un nouveau seigneur von Eugène Scribe. |

| Uraufführung: | 6. März 1831 |

| Ort der Uraufführung: | Teatro Carcano, Mailand |

| Spieldauer: | ca. 2 ¼ Stunden |

| Ort und Zeit der Handlung: | Ein schweizerisches Gebirgsdorf, unbestimmte Zeit |

| Personen | |

| |

La sonnambula (Die Nachtwandlerin) ist eine Oper (Originalbezeichnung: „Melodramma“) von Vincenzo Bellini, die am 6. März 1831 im Teatro Carcano in Mailand uraufgeführt wurde. Das Libretto stammt von Felice Romani nach Eugène Scribes Libretto zu einer Ballett-Pantomime La sonnambule ou l’arrivée d’un nouveau seigneur von Jean-Pierre Aumer und Ferdinand Hérold, die an der Pariser Oper 1827 uraufgeführt wurde, und die wiederum auf einer gleichnamigen Vaudeville-Komödie von Scribe und Delavigne aus dem Jahr 1819 basierte.[1]

La sonnambula gehört zusammen mit der ein Dreiviertel-Jahr später uraufgeführten Norma zu Bellinis anerkannten Meisterwerken und zu den wenigen Werken des Belcanto-Repertoires mit einer lückenlosen Aufführungstradition.[2]

Handlung

Erster Akt

Die Oper beginnt während der Vorbereitungen zur Hochzeit von Amina, einem armen Waisenmädchen, das von der Müllerin Teresa aufgezogen wurde, mit dem wohlhabenden Bauern Elvino. Alessio und die Dorfbewohner versammeln sich fröhlich auf dem Dorfplatz. Lisa, die Wirtin der Dorfschenke, ist eifersüchtig, da sie sich selber Hoffnungen auf eine Ehe mit Elvino gemacht hatte („Tutto è gioia“); den in sie verliebten Alessio dagegen weist sie barsch zurück.

Nach einem von den Dorfbewohnern gesungenen Ständchen erscheint Amina und bedankt sich gerührt bei ihnen für die ihr entgegengebrachte Freundschaft und bei ihrer „Mutter“ Teresa für ihre Liebe (Scena & Cavatina: „Care compagne ... Come per me sereno ... Sovra il sen“).

Elvino, der zuvor am Grabe seiner Mutter gebetet hat, trifft mit einem Notar zur standesamtlichen Trauung ein. Auf die Frage des Notars, was die Brautleute in die Ehe mitbringen, wird klar, dass Elvino seinen ganzen Besitz und seinen Namen einbringt, während Amina „nur ihr Herz“ verschenken kann. Elvino ruft gerührt: „Das Herz ist Alles“ („Ah! tutto è il core“), steckt Amina den Ring an den Finger und schenkt ihr einige Veilchen (Arie mit Chor: „Prendi: L’anel ti dono“).

Nach der bewegenden Zeremonie taucht Rodolfo auf, der Sohn des verstorbenen Feudalherrn des Ortes, der aber lange fort war und seine Identität zunächst nicht preisgibt. Er ist voller Erinnerungen (Aria: „Vi ravviso, o luoghi ameni“) und als er Amina sieht, schmeichelt er ihr und erregt damit die Eifersucht von Elvino und auch von Lisa. Da der Abend hereinbricht, beendet Teresa das Fest und die Dorfbewohner erzählen Rodolfo schaudernd von einem Gespenst, das nachts im Dorf umgehe (Chor: „A fosco cielo, a notte bruna“); Rodolfo hält das für abergläubischen Unsinn.

Das Brautpaar bleibt zurück und der wütende Elvino macht Amina eine Szene. Doch diese versteht es ihrem Geliebten klarzumachen, dass seine Eifersucht völlig unbegründet ist (Liebesduett: „Son geloso del zefiro errante“).

Im Gasthof besucht Lisa Rodolfo in dessen Gaststube und kokettiert mit ihm, den sie längst als den jungen Grafen erkannt hat. Da taucht plötzlich die schlafwandelnde Amina auf, die nach Elvino ruft und dann auf ein Sofa sinkt. Die verärgerte Lisa wittert nun ihre „Chance“ und läuft fort, um Elvino und die Dorfbewohner zu holen. Der verwirrte Rodolfo hält es für das Beste, erstmal das Weite zu suchen, und lässt Amina allein. Als die Dörfler eintreffen und die völlig entgeisterte und ahnungslose Amina im Zimmer des Grafen „erwischen“, nützen all deren Unschuldsbeteuerungen nichts: Der wutentbrannte Elvino glaubt sich betrogen und bläst die für den nächsten Tag geplante kirchliche Hochzeit ab.

Zweiter Akt

Die Dorfleute gehen zum Grafen, um ihn um Aufklärung und Hilfe für Amina zu bitten („Qui la selva“). Auch Amina und Teresa sind auf dem Wege zu Rodolfo, als sie den traurigen und verzweifelten Elvino sehen, der sie zunächst nicht bemerkt (Aria: „Tutto è sciolto: più per me non v’ha conforto“). Als Amina ihn anspricht, wirft er ihr wieder ihre Treulosigkeit vor. Da kommen die Anderen zurück und kündigen den Grafen an, der Amina für unschuldig erklärt habe. Elvino will davon jedoch nichts wissen und gerät allein beim Gedanken an seinen scheinbaren „Rivalen“ so in Wut, dass er Amina den Ehering vom Finger zieht („Ah! perchè non posso odiarti“) – das junge Mädchen ist zutiefst bestürzt.

Im Dorf liegen Lisa und Alessio im Streit, als Elvino erscheint und Lisa einen Heiratsantrag macht; sie nimmt dankbar an und die Bauern gratulieren bereits, als Rodolfo dazwischentritt. Er versichert Elvino, dass Amina ihm immer treu war und erklärt allen, dass es Menschen gebe, die im Schlaf umhergehen und sogar reden und dass Amina so eine Schlafwandlerin sei. Elvino und die anderen hören sowas zum ersten Mal und halten es für eine Ausrede.

Da erscheint Teresa und bittet alle, sie sollten nicht so einen Lärm machen, weil Amina nach der Aufregung endlich eingeschlafen sei. Doch als Teresa merkt, dass Elvino im Begriff ist, Lisa zu heiraten, wirft sie dieser Falschheit und Untreue vor, indem sie ein Tuch vorweist, das Lisa in Rodolfos Gaststube verlor. Lisa ist beschämt und Elvino verwirrt und enttäuscht. In dem Moment taucht die schlafwandelnde Amina auf einem Dach auf und alle werden Zeuge, wie sie im Schlaf von ihrem großen Kummer und ihrer Liebe zu Elvino spricht, dem sie aber seine Ungerechtigkeiten in einem Gebet verzeiht (Scena & Aria: „Ah! se una volta sola ... Gran Dio ... Ah! Non credea mirarti“). Auf ein Zeichen von Rodolfo wecken sie das junge Mädchen und es kommt zur Versöhnung der Liebenden. Amina bricht in Freudentaumel aus (Cabaletta: „Ah! Non giunge uman pensiero“).

Instrumentation

Die Orchesterbesetzung der Oper enthält die folgenden Instrumente:[3]

- Holzbläser: Piccoloflöte, zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte

- Blechbläser: vier Hörner, zwei Trompeten, drei Posaunen

- Pauken, Schlagzeug: Große Trommel, kleines Becken

- Streicher

- Bühnenmusik: zwei Trommeln, weitere Besetzung nicht differenziert (vier Hörner)

Musikalische Besonderheiten

La Sonnambula war Bellinis siebente Oper und seine zweite Opera semiseria, sie gehört also demselben Genre an wie Paisiellos Nina, die Bellini bewusst als Vorbild nahm,[4] oder wie Rossinis La gazza ladra. Das im ländlichen Milieu angesiedelte Werk hat darüberhinaus Elemente der Pastorale.[5][6]

Während die meisten Werke der Semiseria-Gattung mindestens eine komische (Neben-)Figur beinhalten, fehlt diese in La Sonnambula, und Bellini geht auch sonst ungewöhnlich ernsthaft mit dem Stoff um.[7] Trotzdem ist der ganz eigene musikalische Charakter dieser Oper auf ihr „halbernstes“ Genre zurückzuführen: Der Grundcharakter der Musik ist im Vergleich zu den heroischeren, dramatischen und stellenweise monumentaleren Partituren von Bellinis Seria-Opern[7] von auffälliger Leichtigkeit, Beschwingtheit und Idylle, was sich besonders im ersten Akt und in den pastoralen Chören äußert.

Der Gesangsstil ist bei aller scheinbar „einfachen“ Unschuld sowie der großen Gefühlstiefe und Empfindsamkeit der Melodik vor allem für die beiden Hauptfiguren Amina und Elvino relativ verspielt, auf anmutige Weise ziseliert, ohne dass dies der Innigkeit irgendwie Abbruch tun würde – im Gegenteil, der weiche, innige Charakter der Musik wird durch diese Art filigraner Verzierungen sogar gesteigert. Darüberhinaus bieten besonders Aminas Cabaletten „Sovra il sen...“ (Akt I) und „Ah! Non giunge...“ (Akt II), aber auch das Duett „Son geloso del zefiro errante“ (Akt I), inhaltlich-dramatisch motiviertes Koloraturenwerk,[8] das jedoch nie an Rossinis quasi instrumentalen und sich selbst genügenden Virtuosismus erinnert, welchen Bellini von anfang an ablehnte und überwunden hat. Des Weiteren scheint allerdings der Hinweis angebracht, dass es zur Aufführungspraxis der Entstehungszeit (ähnlich wie im Barock) gehörte, dass die SängerInnen bei Wiederholungen zusätzliche Verzierungen improvisierten.[9]

Die Komposition war Bellinis erste Zusammenarbeit mit der Primadonna Giuditta Pasta, die er im Sommer zuvor bei einem Aufenthalt am Comer See kennengelernt hatte[4] und für die er auch in seinen folgenden beiden Opern Norma (Dezember 1831) und Beatrice di Tenda (1833) die Hauptrollen komponieren würde. Die Pasta war, abgesehen von ihrer an Rossini geschulten Bravour, für ihre erstaunliche Ausdrucksfähigkeit und darstellerische Vielseitigkeit bekannt,[4] wie allein die Gegenüberstellung der beiden im selben Jahr für sie komponierten und extrem unterschiedlichen Rollen der Amina in La sonnambula und der Hohepriesterin Norma bezeugen: Im Gegensatz zu der letzteren, die teilweise majestätische Deklamation und dramatische Wutausbrüche bewältigen muss, ist Amina ein unschuldiges, liebes junges Mädchen vom Lande aus einem abgelegenen Alpendorf und in einem Umfeld ganz einfacher Menschen, die gar nicht wissen, dass es Schlafwandeln überhaupt gibt; von der Sängerin – und dem Tenor (!) – werden hier vor allem fein nuancierte Zwischentöne verlangt, wobei die größte Herausforderung sicher die glaubwürdige sängerische Darstellung des Schlafwandelns, bzw. das im Schlafe „Sprechen“, ist. Hinter der ländlich-pastoralen Idylle werden von anfang an menschliche Abgründe von Eifersucht sichtbar, die zusammen mit der Naivität der Dorfbewohner beinahe zur Tragödie führen, die erst im letzten Moment durch das „aufklärerische“ Eingreifen des fast prosaisch-realistisch anmutenden Rodolfo verhindert werden kann – dieses im letzten Moment erreichte lieto fine ist ein ganz typisches Element der Opera semiseria.

Während in der ebenfalls als Meisterwerk anerkannten Norma durchaus vereinzelte musikalische Schwachstellen zu finden sind, wird die Musik von La sonnambula einhellig für ihre makellose Vollkommenheit und Schönheit gerühmt.[6][10] Amina und Elvino werden in ihren Arien und Duetten mit „unendlichen“ Melodien von größter Sensibilität und Feinheit und außerordentlicher Gefühlstiefe ausgestattet, und auch die Arien der Nebencharaktere Rodolfo und Lisa sind zwar formal etwas konventioneller, aber von hoher Qualität. Eine ungewöhnlich wichtige und aktive Rolle spielt der Chor.[11]

Die typischen Formen der Belcanto-Oper werden von Bellini fantasievoll behandelt und die Grenzen zwischen Arie und Ensemble verschwimmen oft.[12] Besonders auffällig ist dies in der für den berühmten Tenor Rubini komponierten Auftrittsarie des Elvino „Prendi: L’anel ti dono“ (andante sostenuto, 12/8, As-Dur), die sich in völlig natürlich wirkender Weise zu einem Duett mit Chor entwickelt und von Amina durch ein kurzes leidenschaftliches Allegretto „Ah vorrei trovar parole“ im kontrastierenden f-moll unterbrochen wird, das fast wie eine Mazurka von Chopin wirkt[13] und für die Sopranstimme ungewöhnlich tief liegt – Giuditta Pasta war ein sogenannter soprano sfogato, hatte also eine für einen Sopran füllige Tiefe. Beschlossen wird diese Nummer durch Elvinos Cabaletta „Tutto, ah! tutto in quest’istante“, wiederum mit Einwürfen von Amina und dem Chor.

Nicht durch Zufall das berühmteste Stück der Oper ist Aminas abschließende Nachtwandelszene („Ah! se una volta sola ...“), wo die zweiteilige Arienform („Ah! Non credea mirarti... Ah! Non giunge...“) in eine Abfolge ausdrucksvoller Ariosi eingebettet und durch ein kurzes Gebet („...Gran Dio non mirar il mio pianto“) verbunden wird. Eingeflochten werden dabei auch Erinnerungsmotive aus früheren Szenen der Oper, u. a. aus der Hochzeitsszene mit Elvinos „Prendi: L’anel...“.[14] Das Incipit von Noten und Text von Aminas Aria finale Ah! Non credea mirarti![A 1] ist übrigens in Bellinis Sarkophag eingraviert.

Werkgeschichte

Vorgängerwerke

Bellinis Oper und die allgemein als Vorlage geltende Ballettpantomime von Scribe, Aumer und Hérold waren nicht die ersten und einzigen Werke, die sich musikalisch mit dem Thema des Schlafwandelns befassten. Opern namens La sonnambula hatten bereits zuvor Luigi Piccini (1797) – der Sohn des berühmteren Niccolò Piccinni – und Ferdinando Paër (1800) komponiert.[1] Felice Romani selber hatte 1824 Libretti zu Joseph Rastrellis Oper Amina, ovvero L’innocenza perseguitata („Amina oder die verfolgte Unschuld“ (sic !))[15][1] und zu Michele Carafas Il sonnambulo verfasst.[1] Beide Vorgänger-Libretti Romanis gehörten auch dem Semiseria-Genre an und wurden mehrfach vertont, Il sonnambulo auch von Luigi Ricci (Rom, Januar 1830)[16] und von Carlo Valentini (Lucca, 1834).[17] Keine dieser Opern hatte auch nur annähernd den Erfolg wie Bellinis Oper.

Entstehung

Die Leiter des Mailänder Teatro Carcano planten in bewusster Konkurrenz zur Scala etwas ganz Besonderes, und gaben daher für die Karnevalssaison 1830–1831 jeweils eine Oper bei Bellini und bei Donizetti in Auftrag,[18] in denen die beiden bereits erwähnten Gesangsstars Giuditta Pasta und Giovanni Battista Rubini auftreten sollten. Für beide Opern schrieb Felice Romani die Libretti. Nachdem sich Bellini und Romani im Sommer 1830 zunächst auf Victor Hugos Hernani geeinigt hatten und der Komponist ohne Text bereits mit der Komposition einiger Skizzen begann, gaben sie das Projekt im Dezember 1830 auf und wählten stattdessen das ländlich-pastorale Sujet von La Sonnambula.[19][20]

Der Grund für diese Entscheidung ist nicht genau bekannt, aber anscheinend befürchtete Romani wegen des Skandal umwitterten[4][21] Hernani Probleme mit der Zensur; außerdem hatte La Sonnambula den Vorteil, dass es einem anderen Operngenre – der Opera semiseria – angehörte als das von Donizetti vertonte historische Sujet der Anna Bolena, einer Opera seria.[22][1]

Romani nahm auf Wunsch Bellinis einige wichtige Änderungen an der Handlung der obengenannten Ballettvorlage La sonnambule von Scribe vor, z. B. verlegte er die Handlung von der Provence in die Schweiz und eliminierte die Idee, dass Rodolfo sich am Schluss als Vater von Amina erweist.[23]

Der als langsamer und sorgfältiger Arbeiter bekannte Bellini hatte für die eigentliche Komposition nicht sonderlich viel Zeit: Erst am 2. Januar 1831 lagen ihm Romanis erste Texte vor, und da der Librettist sich mit dem zweiten Akt verspätete, musste die eigentlich auf den 20. Februar angesetzte Premiere um etwa zwei Wochen verschoben werden.[24] Dabei konnte Bellini allerdings etwas Material aus dem Hernani-Projekt verwenden (laut Rosselli für zwei Nummern).[22][25]

Uraufführung

In der bejubelten Uraufführung am 6. März 1831 sangen Giuditta Pasta als Amina, Giovanni Battista Rubini als Elvino und Luciano Mariano als Rodolfo,[7] sowie in den weiteren Nebenollen Elisa Taccani (Lisa), Felicita Baillou-Hilaret (Teresa), Lorenzo Biondi (Alessio) und Antonio Crippa (Notar); die Bühnenbilder entwarf Alessandro Sanquirico.[26][27] Zwischen den Akten wurde wie damals üblich ein Ballett namens Tutto al contrario von Luigi Henry mit Musik von Giacomo Panizza aufgeführt.[7][26]

Der russische Komponist Michail Glinka saß in der Uraufführung und berichtete in seinen Memoiren, welch „tiefen Eindruck“ die Oper machte:

„...In den wenigen Vorstellungen bevor die Theater schlossen, sangen Pasta und Rubini mit ersichtlicher Begeisterung; im zweiten Akt weinten selbst die Sänger und trugen ihre Zuhörer mit sich, so daß während der lustigen Karnevalszeit dauernd in den Logen und auch im Parkett Tränen getrocknet werden mußten.“

Aufführungsgeschichte

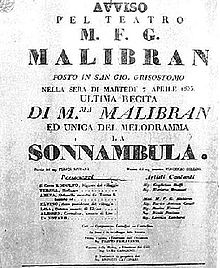

Die Oper war einer der größten und dauerhaftesten Erfolge Bellinis und wurde schon bald darauf nicht nur in ganz Europa, sondern in der ganzen Welt aufgeführt. Schon im Jahr der Uraufführung war sie mit Pasta und Rubini in London und Paris zu sehen, wobei es die erste Bellini-Oper war, die in der französischen Hauptstadt aufgeführt wurde.[29][30] Erste Aufführungen in deutscher Übersetzung gab es 1832 in Budapest und 1834 in Wien.[31] Die erste Aufführung in Englisch war zugleich Maria Malibrans Debüt in London, am 1. Mai 1833 im Drury Lane Theatre.[30] Die Oper wurde im 19. Jahrhundert außerdem ins Französische, Ungarische, Tschechische, Russische, Polnische, Schwedische, Dänische, Finnische und Kroatische übersetzt.[31]

Außerhalb Europas kam La sonnambula bereits 1835 nach New York und Boston, 1836 nach Philadelphia, Havanna und Mexiko-City, 1838 Saint Louis, 1840 New Orleans, 1845 Sydney, 1846 Rio de Janeiro, 1850 Buenos Aires und 1851 nach San Francisco; in Chicago war La sonnambula 1850 die erste Oper, die dort überhaupt aufgeführt wurde.[31]

Amina ist eine Paraderolle für einen lyrischen Koloratur-Sopran, ohne die stratosphärischen Höhen einer Königin der Nacht zu verlangen. Mit der Partie feierten Giuditta Pasta, Henriette Sontag und Maria Malibran Triumphe (ihre letzte Sonnambula-Aufführung war 1836 in Aachen, kurz vor ihrem Tod) und später Jenny Lind und Adelina Patti. Andere bekannte Interpretinnen im frühen 20. Jahrhundert waren Luisa Tetrazzini und die Koloratursopran-Stars der Scala Toti dal Monte und Lina Pagliughi.

Da La sonnambula auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nie ganz von den Bühnen verschwand, kann bei dieser Oper im Gegensatz zu vielen vergessenen Werken derselben Epoche keine Rede von einer echten „Wiederbelebung“ während der sogenannten Belcanto-Renaissance sein. Dennoch war auch in diesem Fall die ungewöhnlich sensible und auf Schallplatte dokumentierte Interpretation der Amina durch Maria Callas in den 1950er Jahren von großer Bedeutung für das weitere Interesse und die spätere Aufführungspraxis der Oper. Andere bedeutende Interpretinnen der Titelrolle waren Joan Sutherland, von der mehrere Plattenaufnahmen existieren, June Anderson, Edita Gruberova und Natalie Dessay. 2008 wurde die Oper in Baden-Baden nach der neuen kritischen Ausgabe der Oper (Herausgeber Luca Zoppelli, Alessandro Roccatagliati) von Thomas Hengelbrock mit Cecilia Bartoli aufgeführt.

Aufnahmen

- Franco Capuana, Coro e Orchestra della RAI Torino, Fonit Cetra 1952, mit Lina Pagliughi, Ferruccio Tagliavini, Cesare Siepi, Wanda Ruggeri, Anna Maria Anelli

- Leonard Bernstein, Orchestre et chœur du Teatro alla Scala, Opera d’Oro/Myto 1955, mit Maria Callas, Cesare Valletti, Giuseppe Modesti, Eugenia Ratti, Gabriella Carturan, Pier Luigi Latinucci, Giuseppe Nessi (die legendäre Inszenierung von Luchino Visconti vom März/April 1955, Premiere 5. März)

- Maria Callas, EMI Recital 1955 Bellini, Cherubini, Spontini (unter Tullio Serafin, die ursprüngliche Recital-Aufnahme von Non Credea Mirarti erschien aber erst nach ihrem Tod, auf der ursprünglichen Platte aus der Gesamtaufnahme unter Votto 1957)

- Antonino Votto, EMI 1957, Coro e Orchestra Teatro alla Scala, mit Maria Callas, Nicola Monti, Nicola Zaccaria, Eugenia Ratti, Fiorenza Cossotto (Scala März 1957, es gibt auch Live-Aufnahmen aus Köln 4. Juli 1957 und Edinburgh 1957, unter Votto)

- Richard Bonynge, Coro et orchestra Maggio Musicale Fiorentino, Decca 1962, mit Joan Sutherland, Nicola Monti, Fernando Corena, Sylvia Stahlman, Margreta Elkins

- Richard Bonynge, National Philharmonic Orchestra London, Decca 1980, mit Joan Sutherland, Luciano Pavarotti, Nikolaj Gjaurow, Isobel Buchanan, Della Jones

- Marcello Viotti, Münchner Rundfunkorchester, Chor des Bayerischen Rundfunks, Nightingale 1998 mit Edita Gruberová, Bros, Scandiuzzi, Kotoski

- Gabriele Bellini, Orchestra of Eastern Netherlands, Koor van de Nationale Reisopera, Arts 1999 mit Eva Lind, William Mateuzzi, Petteri Salomaa, Sonia Ganassi

- Evelino Pidò, Orchestre et Choeurs de l’Opera de Lyon, Virgin Classics 2007, mit Natalie Dessay, Francesco Meli, Carlo Colombara, Sara Mingardo, Jael Azzaretti

- Alessandro De Marchi, Orchestra La Scintilla, Decca 2008, mit Cecilia Bartoli, Juan Diego Flórez, Ildebrando D’Arcangelo, Gemma Bertagnolli, Liliana Nikiteanu

- Evelino Pidò, The Metropolitan Opera Orchestra, Chorus and Ballet, Decca 2009, mit Natalie Dessay, Juan Diego Flórez, Michele Pertusi, Jennifer Black, (DVD)

Literatur

- William Ashbrook: Donizetti and his Operas, Cambridge University Press, Cambridge et al., 1982/1983

- Michael Blees: La Sonnambula - Vincenzo Bellinis Pastorale, Booklettext zur CD-Box: La Sonnambula, mit Edita Gruberova, José Bros, Roberto Scandiuzzi u. a., Chor des Bayrischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Dir.: Marcello Viotti (Nightingale Classics, 1998)

- Niel Rishoi: La Sonnambula - Bellini’s Masterpiece und Bel Canto Opera: A Return to the Foundations of Vocal Traditions, Booklettexte zur CD-Box: La Sonnambula, mit Edita Gruberova, José Bros, Roberto Scandiuzzi u. a., Chor des Bayrischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Dir.: Marcello Viotti (Nightingale Classics, 1998)

- John Rosselli: The life of Bellini, Cambridge University Press, Cambridge, 1996

Weblinks

- La sonnambula: Noten und Audiodateien im International Music Score Library Project

- Libretto (italienisch), Mailand 1831. Digitalisat des Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna

- Werkinformationen und Libretto (italienisch) als Volltext auf librettidopera.it

- Libretto (italienisch) als Volltext auf opera.stanford.edu

- La sonnambula (Vincenzo Bellini) im Corago-Informationssystem der Universität Bologna

- Alfred Loewenberg: Annals of Opera 1597–1940 (3. edition), John Calder, London, 1978, Spalte 729–731 (englisch; Abruf am 2. Dezember 2021)

- Die Nachtwandlerin : Melodram in zwei Aufzügen : für das Königl. Sächs. Hoftheater 1834., zweisprachiges Libretto italienisch-deutsch, Library of Congress (Abruf am 2. Dezember 2021)

- Handlung und Libretto von La sonnambula in deutscher Übersetzung und im italienischen Original bei Opera-Guide

- Diskografie zu La sonnambula bei Operadis

Anmerkungen

- ↑ Ah! Non credea mirarti, Si presto estinto, O fiore – Ah ich hätte nicht geglaubt, Oh Blume, dich so schnell verwelken zu sehen

Einzelnachweise

- ↑ a b c d e S. 17 in: Michael Blees: La Sonnambula - Vincenzo Bellinis Pastorale, Booklettext zur CD-Box: La Sonnambula, mit Edita Gruberove, José Bros, Roberto Scandiuzzi u. a., Chor des Bayrischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Dir.: Marcello Viotti (Nightingale Classics, 1998)

- ↑ S. 21 in: Michael Blees: La Sonnambula - Vincenzo Bellinis Pastorale, Booklettext zur CD-Box: La Sonnambula, mit Edita Gruberove, José Bros, Roberto Scandiuzzi u. a., Chor des Bayrischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Dir.: Marcello Viotti (Nightingale Classics, 1998)

- ↑ Friedrich Lippmann: La sonnambula. In: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters. Band 1: Werke. Abbatini – Donizetti. Piper, München / Zürich 1986, ISBN 3-492-02411-4, S. 247.

- ↑ a b c d John Rosselli: The life of Bellini, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, S. 81

- ↑ Überschrift und S. 17–18 in: Michael Blees: La Sonnambula - Vincenzo Bellinis Pastorale, Booklettext zur CD-Box: La Sonnambula, mit Edita Gruberova, José Bros, Roberto Scandiuzzi u. a., Chor des Bayrischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Dir.: Marcello Viotti (Nightingale Classics, 1998)

- ↑ a b S. 26 in: Niel Rishoi: La Sonnambula - Bellini’s Masterpiece, Booklettext zur CD-Box: La Sonnambula, mit Edita Gruberove, José Bros, Roberto Scandiuzzi u. a., Chor des Bayrischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Dir.: Marcello Viotti (Nightingale Classics, 1998)

- ↑ a b c d S. 18 in: Michael Blees: La Sonnambula - Vincenzo Bellinis Pastorale, Booklettext zur CD-Box: La Sonnambula, mit Edita Gruberova, José Bros, Roberto Scandiuzzi u. a., Chor des Bayrischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Dir.: Marcello Viotti (Nightingale Classics, 1998)

- ↑ John Rosselli: The life of Bellini, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, S. 86

- ↑ S. 28–29 in: Niel Rishoi: Bel Canto Opera: A Return to the Foundations of Vocal Traditions, Booklettext zur CD-Box: La Sonnambula, mit Edita Gruberova, José Bros, Roberto Scandiuzzi u. a., Chor des Bayrischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Dir.: Marcello Viotti (Nightingale Classics, 1998)

- ↑ In Rossellis knappen Worten: „Sonnambula has no lapses“. John Rosselli: The life of Bellini, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, S. 87

- ↑ John Rosselli: The life of Bellini, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, S. 87

- ↑ S. 19 in: Michael Blees: La Sonnambula - Vincenzo Bellinis Pastorale, Booklettext zur CD-Box: La Sonnambula, mit Edita Gruberova, José Bros, Roberto Scandiuzzi u. a., Chor des Bayrischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Dir.: Marcello Viotti (Nightingale Classics, 1998)

- ↑ John Rosselli: The life of Bellini, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, S. 85

- ↑ S. 27 in: Niel Rishoi: La Sonnambula - Bellini’s Masterpiece, Booklettext zur CD-Box: La Sonnambula, mit Edita Gruberova, José Bros, Roberto Scandiuzzi u. a., Chor des Bayrischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Dir.: Marcello Viotti (Nightingale Classics, 1998)

- ↑ Amina, ovvero L'innocenza perseguitata (Joseph Rastrelli) im Corago-Informationssystem der Universität Bologna

- ↑ Il sonnambulo (Luigi Ricci) im Corago-Informationssystem der Universität Bologna

- ↑ Il sonnambulo (Carlo Valentini) im Corago-Informationssystem der Universität Bologna

- ↑ William Ashbrook: Donizetti and his Operas, Cambridge University Press, Cambridge et al., 1982/1983, S. 62 und 65

- ↑ John Rosselli: The life of Bellini, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, S. 81 und 83

- ↑ S. 16 in: Michael Blees: La Sonnambula - Vincenzo Bellinis Pastorale, Booklettext zur CD-Box: La Sonnambula, mit Edita Gruberova, José Bros, Roberto Scandiuzzi u. a., Chor des Bayrischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Dir.: Marcello Viotti (Nightingale Classics, 1998)

- ↑ S. 28 in: Niel Rishoi: La Sonnambula - Bellini’s Masterpiece, Booklettext zur CD-Box: La Sonnambula, mit Edita Gruberova, José Bros, Roberto Scandiuzzi u. a., Chor des Bayrischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Dir.: Marcello Viotti (Nightingale Classics, 1998)

- ↑ a b John Rosselli: The life of Bellini, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, S. 83

- ↑ John Rosselli: The life of Bellini, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, S. 87

- ↑ John Rosselli: The life of Bellini, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, S. 84

- ↑ S. 20 in: Michael Blees: La Sonnambula - Vincenzo Bellinis Pastorale, Booklettext zur CD-Box: La Sonnambula, mit Edita Gruberova, José Bros, Roberto Scandiuzzi u. a., Chor des Bayrischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Dir.: Marcello Viotti (Nightingale Classics, 1998)

- ↑ a b La sonnambula, Libretto der Uraufführungssaison, Mailand, 1831 (italienisch; Abruf am 1. Dezember 2021)

- ↑ La sonnambula (Vincenzo Bellini) im Corago-Informationssystem der Universität Bologna

- ↑ S. 15 in: Michael Blees: La Sonnambula - Vincenzo Bellinis Pastorale, Booklettext zur CD-Box: La Sonnambula, mit Edita Gruberova, José Bros, Roberto Scandiuzzi u.a., Chor des Bayrischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Dir.: Marcello Viotti (Nightingale Classics, 1998)

- ↑ S. 21 in: Michael Blees: La Sonnambula - Vincenzo Bellinis Pastorale, Booklettext zur CD-Box: La Sonnambula, mit Edita Gruberova, José Bros, Roberto Scandiuzzi u. a., Chor des Bayrischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, Dir.: Marcello Viotti (Nightingale Classics, 1998)

- ↑ a b Alfred Loewenberg: Annals of Opera 1597–1940 (3. edition), John Calder, London, 1978, Spalte 729–731, hier: 729 (englisch; Abruf am 2. Dezember 2021)

- ↑ a b c Alfred Loewenberg: Annals of Opera 1597–1940 (3. edition), John Calder, London, 1978, Spalte 729–731 (englisch; Abruf am 2. Dezember 2021)