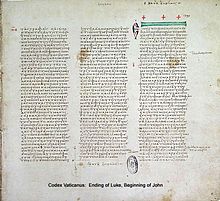

Codex Vaticanus Graecus 1209

| Unzial 03 | |

|---|---|

| |

| Seite aus dem Codex Vaticanus Graecus 1209, B/03; Ende von 2. Thes. und Beginn von Heb. | |

| Name | Vaticanus |

| Zeichen | B |

| Text | Altes und Neues Testament |

| Sprache | griechisch |

| Datum | ca. 325–350 |

| Lagerort | Vatikanische Bibliothek |

| Quelle | C. Vercellonis, J. Cozza, Bibliorum Sacrorum Graecus Codex Vaticanus, Roma 1868. |

| Größe | 27 × 27 cm |

| Typ | Alexandrinischer Texttyp |

| Kategorie | I |

| Notiz | sehr nahe an P66, P75, 0162 |

Der Codex Vaticanus Graecus 1209 (Bibl. Vat., Vat. gr. 1209; no. B oder 03 nach Gregory-Aland, δ 1 von Soden) ist eine Pergamenthandschrift mit dem fast vollständigen Text des Alten und Neuen Testaments in griechischer Sprache. Sie wurde im 4. Jahrhundert in Unzialen (Majuskelschrift) geschrieben.[1] Der Codex Vaticanus gilt zusammen mit dem Codex Sinaiticus als die bedeutendste Handschrift der Bibel.

Der Text des Neuen Testaments gehört zum alexandrinischen Texttyp. Er wird der Kategorie I (= ganz besondere Qualität) zugeordnet. Seinen Namen erhielt der Kodex durch seine Aufbewahrung in der Bibliothek des Vatikan.[2]

Beschreibung

Der Codex Vaticanus besteht aus 733 Blättern (Folios), von denen 591 mit dem alttestamentlichen Text und 142 mit dem neutestamentlichen beschrieben sind. Der alttestamentliche Teil ist fast vollständig erhalten, im Neuen Testament fehlt der Teil ab Hebräerbrief 9,14. Die Pastoralbriefe (1. und 2. Timotheus, Titus, Philemon) und die Offenbarung des Johannes wurden im 15. Jahrhundert neu geschrieben und sind gesondert als Minuskel 1957 katalogisiert. Es ist nicht klar, ob zum Originalmanuskript vielleicht noch andere apokryphe Bücher gehörten (wie im Codex Sinaiticus und im Codex Alexandrinus) und ob die Offenbarung schon dazugehörte.

Die ersten 31 Blätter (Gen. 1,1–46,28a) und weitere 10 Blätter (Ps 105,27–137,6b) wurden ebenfalls im 15. Jahrhundert neu geschrieben.

Die Arbeit wurde von zwei Schreibern ausgeführt, von denen einer das ganze Neue Testament schrieb. Vermutlich im 10. Jahrhundert wurde die sehr verblichene Schrift von einem Mönch säuberlich nachgezogen. Dabei wurden auch die fehlenden Teile in Minuskelschrift hinzugefügt.

Das Format ist 27 × 27 cm (die Blätter waren früher größer), der Text ist in drei Spalten mit 40–44 Zeilen (im Neuen Testament 42 Zeilen) und 16-18 Buchstaben je Zeile geschrieben. Dreispaltige Handschriften sind ungewöhnlich. In einigen poetischen Büchern des Alten Testaments ist der Text zweispaltig. Das Pergament ist sehr zart und fein.[3]

Die Unzialbuchstaben sind klein, einfach und ohne Unterbrechung geschrieben. Die Ammonianischen Abschnitte des Eusebischen Kanons und der Euthalianische Apparat fehlen.

Altes Testament

Der Codex Vaticanus gilt als die älteste und beste Handschrift, die den Text der Septuaginta-Fassung wiedergibt.[4] Allerdings besteht der Codex aus unterschiedlichen Texttypen: In den Geschichtsbüchern Richter, Ruth (?), Teilen von Samuel und Könige (2Sam 10 – 1Kön 2,11 und 1Kön 22 – 2Kön 25) sowie Chronik und Esdras-Beta liegt ein deutlich formal-hebraisierend überarbeiteter Text (sog. kaige-Text) vor; zum Teil ist auch in anderen Büchern des Alten Testaments eine ähnliche, wenn auch leichtere formale Anpassung des griechischen Textes an den hebräischen Bezugstext (z.B. in der Wortfolge) zu erkennen. Die Unterschiede gehen darauf zurück, dass der Codex (bzw. seine nicht erhaltenen Vorgänger) aus Schriftrollen unterschiedlicher Textformen zusammengestellt wurde.[5]

Die Reihenfolge der biblischen Bücher weicht von späteren Handschriften wie dem Codex Alexandrinus ab:

Genesis bis 2. Chronik (wie andere auch), 1. und 2. Esra (Esra-Nehemia), Psalmen, Sprüche, Prediger, Hoheslied, Hiob, Weisheit, Ben Sira, Esther, Judith, Tobit, Hosea, Amos, Micha, Joel, Obadja, Jona, Nahum, Habakuk, Zephanja, Haggai, Sacharja, Maleachi, Jesaja, Jeremia, Baruch, Klagelieder, Brief des Jeremia, Ezechiel und Daniel.[6]

Neues Testament

In den Evangelien begegnet eine Kapiteleinteilung, die sonst nur im Codex Zacynthius und der Minuskelhandschrift 579 vorkommt, wonach Matthäus 170, Markus 62, Lukas 152 und Johannes 80 Kapitel hat. In der Apostelgeschichte wird auf zwei Weisen geteilt, einmal in 36 und einmal in 69 Kapitel. Die zweite Einteilung steht auch im Codex Sinaiticus. Die katholischen Briefe und Paulusbriefe bieten eine alte Einteilung.[7]

Es fehlt die Pericope Adulterae (Johannes 7,53–8,11).[8]

1995 wurden in dem Codex Vaticanus sogenannte „Umlaute“ (..) entdeckt. Zwei horizontale Punkte am Rand des Textes, insgesamt rund 800 im Neuen Testament. Es wurde erkannt, dass diese Zeichen Stellen textlicher Unsicherheit markieren. Über das Datum ihrer Entstehung wird noch gestritten. Im oberen Bild rechts können zwei dieser Umlaute am linken Rand der linken Kolumne und einer in der Mitte des rechten Randes der mittleren Kolumne erkannt werden.

Geschichte

Der Codex Vaticanus wurde im 4. Jahrhundert wahrscheinlich in Ägypten geschrieben. Als Ort wäre allerdings auch Caesarea in Palästina möglich.[9] Über die weitere Geschichte ist nichts bekannt. Spätestens seit 1475 (vielleicht schon seit 1448) befindet er sich in der Vatikanischen Bibliothek in Rom.

Siehe auch

Einzelnachweise

- ↑ Kurt und Barbara Aland: Der Text des Neuen Testaments. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1991, ISBN 3-438-06011-6, S. 118

- ↑ Bruce M. Metzger, Bart D. Ehrman, The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration, Oxford University Press (New York – Oxford, 2005), p. 67.

- ↑ Caspar René Gregory, Textkritik des Neuen Testaments, Leipzig 1900, Bd. 1, S. 32

- ↑ Ernst Würthwein: Der Text des Alten Testaments. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1988, ISBN 3-438-06006-X, S. 84.

- ↑ Siegfried Kreuzer: B or not B? The Place of Codex Vaticanus in textual history and in Septuagint research. In: Vetus Testamentum Supplement. Band 154. Leiden, S. 69–96.

- ↑ Henry Barclay Swete: An Introduction to the Old Testament in Greek. Cambridge 1902, S. 104 f.

- ↑ Caspar René Gregory, Textkritik des Neuen Testaments, Leipzig 1900, Bd. 1, S. 33.

- ↑ NA26, S. 273

- ↑ so T. C. Skeat

Literatur

- Herbert. M. Milne: Scribes and Correctors of the Codex Sinaiticus / zusammen mit Theodore C. Skeat. – London: British Museum, 1938

- Janko Sagi: Problema historiae codicis B, Divius Thomas 1972, 3–29

- Theodore Cressy Skeat: The Codex Vaticanus in the 15th Century. – in: Journal of theological studies 35.1984. – S. 454–465

- Theodore Cressy Skeat: The Codex Sinaiticus, the Codex Vaticanus and Constantine. – in: Journal of theological studies, 50.1999. – S. 583–625

- Christian–B. Amphoux, Codex Vaticanus B: Les points diacritiques des marges de Marc (PDF; 189 kB), Journal of Theological Studies vol. 58 (2007), pp. 440–466.

- Siegfried Kreuzer: B or not B? The Place of Codex Vaticanus in textual history and in Septuagint research. – in: J. Cook and H.-J. Stipp (Hg.), Text-critical and Hermeneutical Studies in the Septuagint, VTS 154, Leiden 2012, 69–96 = in: Siegfried Kreuzer: The Bible in Greek. Translation, Transmission, and Theology of the Septuagint, Septuagint and Cognate Studies 63, Atlanta GA: SBL Press, 2015, 272–297.

Weblinks

Codex Vaticanus online

Pseudo-Facsimile

- Center for the Study of NT Manuscripts. Codex Vaticanus Pseudo-Faksimile

- Codex Vaticanus Nachdruck der Ausgabe von 1868.

Artikel

- Der Codex Vaticanus

- Codex Vaticanus (englisch) mit einer Grafik

- Universität Bremen Detaillierte Beschreibung des Codex Vaticanus mit vielen Bildern und Diskussion der „Umlaute“. (Uni Bremen, englisch)