Passion Jesu

| Dieser Artikel wurde aufgrund von akuten inhaltlichen oder formalen Mängeln auf der Qualitätssicherungsseite des Portals Christentum eingetragen.

Bitte hilf mit, die Mängel dieses Artikels zu beseitigen, und beteilige dich bitte an der Diskussion. |

Unter Passion (von lateinisch pati „erdulden, erleiden“; passio „das Leiden“) versteht man im Christentum zuvorderst den Leidensweg Jesu Christi, d. h. sein Leiden und Sterben samt der Kreuzigung durch die Römer in Jerusalem. Die Berichte davon in den christlichen Evangelien werden als Passionsgeschichte bezeichnet.

Passion im Neuen Testament und in der Urkirche

Biblische Grundzüge

Die Leidensgeschichte Jesu, seine Passion, beginnt für viele Bibelausleger „mit seiner Menschwerdung“, denn die Geburt im Stall, aber auch die Flucht nach Ägypten sind zwar weihnachtliche Motive, beinhalten aber das Leiden an der Welt und mit der Welt [1]. Die Konflikte, die der erwachsene Jesus von Nazareth vor allem mit den Schriftgelehrten von Jerusalem durchstehen musste, werden in den Evangelien ausführlich berichtet und deuten Jesu langes Leiden an. Auch die apokryphen Evangelien, etwa das Petrusevangelium oder das Judasevangelium, wissen um die Passion Jesu und interpretieren sie in eigenständiger Weise.

Alle biblischen Evangelien räumen der Passion einen breiten Raum ein, ganz besonders aber das Markusevangelium. Deshalb wurde dieses Evangelium schon im 19. Jahrhundert insgesamt als eine „Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung“ [2] bezeichnet.

Hinzu kommt: Jesu Verkündigung und sein prophetisches Wirken werden immer wieder von seinem eigenen Volk missverstanden; auch gerät Jesus schon vor der eigentlichen Passion in Trauerzustände. Jesus weint über die Stadt Jerusalem (Lk 19,41-44 EU). Die Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern Jesu verschärfen sich, die konflikthaften Situationen spitzen sich zu.

Am Ende wird Jesus der Gotteslästerung bezichtigt (Mk 14,63f EU):

„Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief: Wozu brauchen wir noch Zeugen? 64 Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Und sie fällten einstimmig das Urteil: Er ist schuldig und muss sterben.“

Damit beginnt in allen biblischen Evangelien der eigentliche Kern der Passionsüberlieferung. Von seinen Anhängern weitgehend verlassen, wird Jesus von den Hohepriestern Hannas und Kajaphas den römischen Behörden von Jerusalem übergehen. Das Todesurteil fällt der römische Prokurator Pontius Pilatus. Alle vier Evangelien des Neuen Testaments schildern ausführlich den Prozess und die anschließende Kreuzigung. Die biblische Passionsüberlieferung endet bei allen vier Evangelien mit dem gewaltsamen Tod Jesu. Geschildert werden dann noch die Abnahme des Leichnams vom Kreuz und die Grablegung.

Für Jesu Jünger stellt die Passion, vor allem Jesu ohnmächtiges Leiden und Sterben, ein Problem dar. Wie kann Jesus, wenn er wirklich der Messias, der Christus, gar der Sohn Gottes sein soll, so enden? Warum muss er so jämmerlich sterben? Nach Markus verstanden Jesu Jünger die Verhaftung zuerst nur als Scheitern und als Bedrohung: „Da verließen ihn alle und flohen.“ (Mk 14,50 EU). Auch berichten die Evangelien nach der Kreuzigung Jesu von Flucht- und Angstreaktionen der Jünger.

Passionsharmonie

Die systematische Zusammenstellung des biblischen Passionsgeschehens aus allen vier Evangelien nennt sich Passionsharmonie, auch Historie vom Leiden und Sterben Jesu Christi oder lateinisch Summa Passionis (Zusammenfassung der Passion). Es ist der Spezialfall einer Evangelienharmonie, welche darum bemüht ist, die Passion als Zusammenstellung der verschiedenen Passionsgeschichten Jesu aus den vier Evangelien als einem einheitlichen Erzählstrang zu begreifen.

Passion in der Kirche

In allen christlichen Kirchen wird während der Passionszeit an das Leiden Christi in besonderer Weise gedacht. Dazu gehört unter anderem die Praxis des Fastens. In Lesungen aus der Bibel wird der Passion Christi gedacht. Auch wird die Passion mehr oder weniger stark nachempfunden durch Riten und Gebräuche. Gemeinsam ist allen Kirchen, dass die Passionszeit mit dem Karfreitag endet und dann ins Osterfest mündet. Der Name Passion ist seit dem 9. Jahrhundert in der westlichen Kirche als Bezeichnung der vorösterlichen Fastenzeit üblich[3].

Katholische Kirche

Die Zeit vor Ostern wird in der katholischen Spiritualität vor allem als eine Fastenzeit begriffen. In der Liturgie der katholischen Kirche wird die Passion am Palmsonntag und am Karfreitag von drei Vorlesern im Wechsel vorgetragen. Am Palmsonntag wird die Passion aus einem der synoptischen Evangelien vorgetragen: Lesejahr A: Matthäus (Mt 26,14 EU–27,66 EU), Lesejahr B: Markus (Mk 14,1 EU–15,47 EU), Lesejahr C: Lukas (Lk 22,14 EU–23,56 EU). Am Karfreitag wird stets die Passion nach Johannes vorgetragen (Joh 18,1 EU–19,42 EU). Die katholische Kirche pflegt den Brauch der bildlichen Darstellung der Passion in der Kreuzwegandacht.

Die Leidensgeschichten von Märtyrern und Heiligen werden als Passio bezeichnet.

Evangelische Kirche

Kreuzestheologie

In der evangelischen Theologie spielt die Passion Jesu eine besonders wichtige Rolle. So wurde von Martin Luther eine Theologia crucis (lat. „Theologie des Kreuzes“, auch „Kreuzestheologie“) formuliert, die bis heute nachwirkt. Dabei geht es um ein theologisches Denken, bei dem das Kreuz Christi in den Mittelpunkt gestellt wird. Lehre und Leben der Kirche müssen sich daran messen lassen. Luther knüpfte dabei unmittelbar an Kernaussagen des Apostels Paulus an. Schon Paulus stellte das Passionsgeschehen ins Zentrum seiner Verkündigung (etwa Gal 6,14 EU oder 1 Kor 2,2 EU, aber auch (1 Kor 1,18f EU):

„Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit.“

Im Luthertum ist „das Wort vom Kreuz zur Mitte der Verkündigung geworden, ... die Botschaft von der Auferstehung ist dagegen weithin in den Hintergrund getreten"[4]. Horst Georg Pöhlmann stellt in diesem Zusammenhang eine gewissen „Überakzentuierung des Kreuzes" fest[5], betont aber gleichzeitig, dass Kreuz und Auferstehung Christi - und mit ihnen Passion und Ostern - unabdingbar zusammengehören. „Beide Heilstaten weisen sich ... selber gegenseitig aus und sind so untrennbar eins"[6].

Evangelische Liturgie und Spiritualtät

Für Martin Luther stand nicht so sehr das Fasten der Gläubigen im Zentrum, sondern die Passion Jesu an sich. So wurde für ihn die Vorbereitungszeit auf Ostern zur Passionszeit, die Zeit:

„... in der man von dem Leiden unseres lieben Herrn Jesu Christi in der Kirche zu singen und zu predigen pflegt.“

Im evangelischen Bereich heißen die vierzig Tage vor Ostern deshalb Passionszeit, zum Zeichen dafür, dass das Motiv der Passion Jesu die gesamte Vorbereitungszeit auf Ostern bestimmt, beginnend am Aschermittwoch. Den biblischen Hintergrund für die Begehung der vierzig Tage liefern all jene Texte, in denen im Zeitraum von vierzig Tagen - bzw. vierzig Jahren - eine besondere Bedeutung zukommt (Gen 7,4ff LUT, Ex 24,18 LUT, Jona 3,4 LUT, Mt 4,2 LUT u.a.). Es sind allemal Zeiten des Übergangs, der Vorbereitung und der Läuterung, von denen hier berichtet wird.

In der evangelischen Kirche finden in zahlreichen Gemeinden spezielle Wochenandachten, Passionsgottesdienste, statt, in denen die Passionstexte in fortlaufender Reihenfolge gelesen und meditiert werden. Ende des 20. Jahrhunderts kam die Sitte der Begehung von „7 Wochen Ohne“ als Aktion des Verzichts in Anlehnung an die früher geübte Fastenpraxis auf. Die liturgische Farbe der Passionszeit ist violett. In der Gottesdienstliturgie entfallen das Halleluja und das Ehre sei Gott in der Höhe.

Passionsdarstellungen

Bildende Kunst

Abfolge

In der Bildenden Kunst werden zum einen einzelne Ereignisse und Szenen aus der Passion Christi dargestellt, zum andern gibt es breiter angelegte Passionszyklen, die - mehr oder weniger vollständig - die Hauptszenen der Passionsüberlieferung chronologisch nachzeichnen [7]. Die nachfolgende Darstellung orientiert dabei weitgehend an den einzelnen Szenen, wie sie in den vier Evangelien des Neuen Testaments literarisch niedergelegt sind, wie sie in der Karzeit durch Lesungen aus dem Neuen Testament vergegenwärtigt werden und damit auch bei Kreuzwegstationen nacheinander auftauchen:

- Einzug in Jerusalem

- Die Fußwaschung

- Das letzte Abendmahl

- Christus am Ölberg (Getsemani)

- Der Judaskuss

- Gefangennahme Jesu

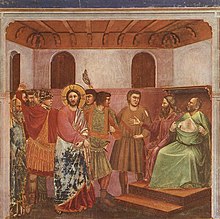

- Christus vor Kajaphas

- Verleugnung Petri

- Judas erhängt sich

- Christus vor Pontius Pilatus

- Kreuzweg

- Geißelung Jesu

- Dornenkrönung

- Jesus trägt das Kreuz

- Kreuzigung Christi

- Annaglung Jesu und das Brechen der Beine (Crurifragium)

- Aufrichtung des Kreuzes (Hypsosis)

- Verteilung der Kleider durch die Häscher

- Jesus am Kreuze (Sieben Letzte Worte, Kreuzigungsgruppe)

- Jesu Verzweiflung („Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“)

- Jesu Verzeihung („Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“)

- Jesus und die Schächer (der reuige Schächer Dismas – „Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“)

- Jesu Hingabe am Kreuz („Vater, in Deine Hände lege ich meinen Geist.“)

- Jesus und seine Mutter und der Jünger: („Frau, siehe, dein Sohn!“ und: „Siehe, deine Mutter!“ )

- Tränkung mit Essig (posca) („Mich dürstet!“)

- Hinscheiden Jesu („Es ist vollbracht!“)

- Öffnung der Seite

- „Und der Vorhang zerriss/Und es erhoben sich die Leiber der Toten“

- Schmerzensmann (Darstellung der Leiden und Wunden an der Figur)

- Mater Dolorosa (Darstellungen der Trauernden Mutter)

- Kreuzabnahme

- Totenruhe Jesu (Karfreitag)

- Grablegung Jesu

- Die Wächter am Grab

Strenggenommen endet die eigentliche Passion Jesu mit seiner Totenruhe. So handhaben dies fast alle Passionen der Kirchenmusik. Allerdings werden in der darstellenden Kunst, vor allem in Passionszyklen und Kunstreihen, die letzten Stationen aus Jesu Leben um die österlichen Szenen der Auferstehung verlängert:

Wichtige Beispiele (Auswahl)

Als Beispiel für einen umfangreicheren Passionszyklus kann die Die Große Passion von Albrecht Dürer gelten. Es ist ein Druckwerk, das 1511 gedruckt wurde. Es handelt sich dabei um ein Buch, das die Passionsgeschichte Christi anhand von lateinischem Text und zwölf Holzschnitten erzählt.

Musik

Die Passion Christi spiegelt sich in zahlreichen Gattungen der Musikgeschichte und der Kirchenmusik wider. Zu nennen sind unter anderem:

Passionen

In der Musik wird die Passionsgeschichte vor allem in Passionen repräsentiert. Diese bilden eine eigene kirchenmusikalische Gattung. In der barocken Musik finden sich neben den drei Passionen von Heinrich Schütz (Passionen nach Matthäus, Lukas und Johannes) vor allem die Matthäus-Passion und die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach als bedeutende Erzählungen der Passion Christi. Bach verwendet biblische Texte, barocke Dichtung sowie Liedtexte und verbindet sie zu einer ausführlichen Beschreibung der Leidensgeschichte Jesu. Die Empfindung der Gläubigen tritt durch musikalische Mittel hinzu.

Passionskantaten

Nicht nur große Passionen, sondern auch kleinere Kantaten mit Bezug zur Passion kennt die Musikgeschichte. Ein Beispiel dafür ist: Membra Jesu nostri, (lateinisch, übersetzt: „Die allerheiligsten Gliedmaßen unseres leidenden Jesus“), ein Zyklus von sieben Passions-Kantaten des dänisch-deutschen Barockkomponisten Dieterich Buxtehude (BuxWV 75).

Stabat Mater

Auch Vertonungen des Stabat mater gehören zum engeren Themenkreis der Passion. Zugrunde liegt dabei ein lateinisches Passionsgedicht, in dem die Situation unterm Kreuz reflektiert wird. Oft gespielt wird das entsprechende Werk des italienischen Komponisten Giovanni Battista Pergolesi, das eine spezielle Passionsstimmung in der Tonsprache barocker Musik transportiert.

Sieben letzte Worte am Kreuz

Als Kurzform einer Passion wurden die Sieben Letzte Worte Jesu am Kreuz vielfach vertont; hier wurde vor allem das entsprechende Werk von Joseph Haydn bekannt.

Moderne Formen

Aus dem Bereich der Pop-Musik sind die Musicals "Jesus Christ Superstar" sowie "Die Passion" von Stephen Sondheim zu erwähnen. Ferner gibt es von Peter Gabriel ein Album namens "Passion", das lose mit der Passionsgeschichte verknüpft ist, weil die Musik als Soundtrack zu Martin Scorseses Film The Last Temptation of Christ (s. u.) entstand.

Film

Über 150 Mal war die Figur Jesus von Nazareth Protagonist eines Films, wobei der Schwerpunkt der Filme auf der Passion Christi liegt. 1895, zum ersten Mal in der Filmgeschichte, drehten die Brüder Lumiere einen 221 Meter langen Film über das Leben Jesu in 13 Szenen, angefangen von der Ankunft der Heiligen Drei Könige bis zur Auferstehung[8].

Spielfilme (Auswahl)

Die folgenden Filme befassen sich in unterschiedlicher Weise mit der Passion Christi:

- Passion von Allan Dwan, 1954

- Ben Hur von William Wyler, 1959

- Das erste Evangelium – Matthäus von Pier Paolo Pasolini, 1963

- Die größte Geschichte aller Zeiten von George Stevens, 1965

- Passion von Jean-Luc Godard, 1982

- Die letzte Versuchung Christi (The Last Temptation of Christ) von Martin Scorsese, 1988

- Jesus von Montreal von Denys Arcand, 1989

- Die 120 Tage von Bottrop von Christoph Schlingensief, 1997

- Die Passion Christi (The Passion of the Christ) von Mel Gibson, 2004

Fernsehproduktionen

Franco Zeffirelli drehte 1977 den Vierteiler Jesus von Nazareth für das britische Fernsehen, dessen beide letzten Folgen die Passion Christi behandeln.

Weitere Wirkunggeschichte

Passionskirchen

In der christlichen Kirche wurden Gotteshäuser erbaut, die in besonderer Weise an die Passion Christi erinnern. Passionskirchen sind Sakralgebäude mit dem Patrozinium der Passion Christi. Ein anderer Begriff sind auch Leiden-Christi-Kirchen. Als Pendant dazu gelten unter anderem Auferstehungskirchen. Die Kreuzigungskirchen, die sich vor allem in Italien finden, gelten als eine wichtige Untergruppe der Passionskirchen.

Passionsspiele

Als Passionsspiel werden christliche geistliche Dramen um die Passion, das Leiden und Sterben Jesu von Nazaret bezeichnet. Karfreitagsspiele und Passionsspiele waren im Mittelalter und in der frühen Neuzeit in ganz Europa verbreitet. Bekannte Passionsspiele sind u. a. die Waaler Passionsspiele in Waal (die ältesten in Bayerisch-Schwaben), die Oberammergauer Passionsspiele und die Erler Passionsspiele in Erl.

Passionsgedichte

Das Mittelalter bildete eine eigenständige Passionsspiritualität aus [9]. Dazu gehören unter anderem auch Passionsgedichte. Wichtiges Beispiel ist Van den wapen Kristi, ein niederdeutsches Passionsgedicht des 15. Jahrhunderts zum Zweck der Passionsmeditation. Ein späteres Beispiel ist das Gedicht und geistliche Lied von Paul Gerhardt O Haupt voll Blut und Wunden. Ihm liegt das mittelalterliche lateinische Gedicht Salve caput cruentatum von Arnulf von Löwen aus dem 13. Jahrhundert zugrunde liegt.

Siehe auch

Literatur

- Karl Matthias Schmidt: Der inkorporierte Jesus: Rezeptionen der Passionsgeschichte im populären Film. In: Thomas Bohrmann, Werner Veith, Stephan Zöller (Hrsg.): Handbuch Theologie und Populärer Film. Band 2. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2009, ISBN 978-3-506-76733-2, S. 295–309.

Weblinks

- Auslegung der Leidensgeschichte Jesu

- Aktuelle Literatur zur Passion Christi, auch zum Film von Mel Gibson

- Christliche Bedeutung der Passion Christi

Einzelnachweise

- ↑ so u.a. Sabine Poeschel, Handbuch der Ikonigraphie, Darmstadt 2005, S. 163, ISBN 3-534-15617-X

- ↑ So Martin Kähler in: Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus. 1896, Seite 80

- ↑ K. Dienst, Artikel Passionszeit, in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. 5, Tübingen 1961, Sp. 142, ISBN 3-16-145098-1

- ↑ Offizieller Bericht der 4. Vollversammlung des Luth. Weltbundes, Dokument 75 der Tagung des Lutherischen Weltbundes in Helsinki 1965, S. 528 und auch Horst Georg Pöhlmann, Abriss der Dogmatik, 3. Auflage, Güterloh 1980, S. 211.212, ISBN 3-579-00051-9

- ↑ Horst Georg Pöhlmann, Abriss der Dogmatik, 3. Auflage, Güterloh 1980, S. 212, ISBN 3-579-00051-9

- ↑ Horst Georg Pöhlmann, Abriss der Dogmatik, 3. Auflage, Güterloh 1980, S. 211, ISBN 3-579-00051-9

- ↑ siehe dazu ausführlich: Sabine Poeschel, Handbuch der Ikonigraphie, Darmstadt 2005, S. 163-186, ISBN 3-534-15617-X

- ↑ Leben Jesu auf der Leinwand. In "Sonntagsblatt" vom 3. Januar 2009 [1]

- ↑ siehe dazu ausführlich Petra Seegets, Passionstheologie und Passionsfrömmigkeit im ausgehenden Mittelalter. Der Nürnberger Franziskaner Stephan Fridolin (gest. 1498) zwischen Kloster und Stadt, Tübingen 1998. X, 338 pages. SMHR 10, ISBN 978-3-16-146862-9