„Codex Vaticanus Graecus 1209“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

[Barbara Aland] |

Link FA |

||

| Zeile 72: | Zeile 72: | ||

{{Link GA|en}} |

{{Link GA|en}} |

||

{{Link |

{{Link FA|pl}} |

||

[[ar:الفاتيكانية]] |

[[ar:الفاتيكانية]] |

||

Version vom 12. Dezember 2010, 13:56 Uhr

| Unzial 03 | |

|---|---|

| |

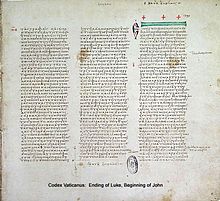

| Seite aus dem Codex Vaticanus Graecus 1209, B/03; Ende von 2. Thes. und Beginn von Heb. | |

| Name | Vaticanus |

| Zeichen | B |

| Text | Altes und Neues Testament |

| Sprache | griechisch |

| Datum | ca. 325-350 |

| Lagerort | Vatikanische Bibliothek |

| Quelle | C. Vercellonis, J. Cozza, Bibliorum Sacrorum Graecus Codex Vaticanus, Roma 1868. |

| Größe | 27 x 27 cm |

| Typ | Alexandrinischer Texttyp |

| Kategorie | I |

| Notiz | sehr nahe an P66, P75, 0162 |

Der Codex Vaticanus Graecus 1209 (Bibl. Vat., Vat. gr. 1209; no. B oder 03 nach Gregory-Aland, δ 1 von Soden) gilt zusammen mit dem Codex Sinaiticus als die bedeutendste neutestamentliche Handschrift. Beide sind im 4. Jahrhundert entstanden und gehören zum alexandrinischen Texttyp. Der Codex Vaticanus wird der Kategorie I (= ganz besondere Qualität) zugeordnet. Seinen Namen erhielt der Kodex durch seine Aufbewahrung in der Bibliothek des Vatikan.[1] Er wurde in griechischen Unzialbuchstaben auf Pergament geschrieben.[2]

Beschreibung

Der Codex Vaticanus (B) umfasst das Alte und das Neue Testament, wobei jedoch einige Blätter verloren gegangen sind. Es bestehen noch 591 (AT) + 142 (NT) = 733 Doppelseiten (Folios). Am Anfang fehlen 31 Folios = 62 Seiten der Genesis. Des Weiteren fehlen 10 Folios der Psalmen (Ps 105:27 - 137:6). Am Ende des NT fehlen ein Teil des Hebräerbriefes (ab 9:14), die Pastoralbriefe und die Apokalypse. Die Arbeit wurde von zwei Schreibern ausgeführt, von denen einer das ganze NT schrieb. Vermutlich im 10. Jahrhundert wurde die sehr verblichene Schrift von einem Mönch säuberlich nachgezogen. Dabei wurden auch die fehlenden Teile in Minuskelschrift hinzugefügt.

Das Format ist 27 x 27 cm (die Blätter waren früher größer), der Text steht in drei Spalten mit 40-44 Zeilen (im NT 42 Zeilen), 16-18 Buchstaben auf der Zeile. Das Pergament ist sehr zart und fein.[3] Die Unzialbuchstaben sind klein, einfach und ohne Unterbrechung geschrieben. Die Ammonianischen Abschnitte des Eusebischen Kanons und der Euthalianische Apparat fehlen. In den Evangelien begegnet eine Kapiteleinteilung, die sonst nur im Codex Zacynthius und der Minuskelhandschrift 579 vorkommt, wonach Matthäus 170, Markus 62, Lukas 152 und Johannes 80 Kapitel hat. In der Apostelgeschichte wird auf zwei Weisen geteilt, einmal in 36 und einmal in 69 Kapitel. Die zweite Einteilung steht auch im Codex Sinaiticus. Die Katholischen Briefe und Paulusbriefe bieten eine alte Einteilung.[4]

Der Codex Vaticanus B befindet sich seit 1475, vielleicht auch schon 1448 in der Bibliothek des Vatikan, über die Zeit davor ist nichts bekannt. Einige meinen, er wäre in Ägypten geschrieben, andere tendieren nach Caesarea (z. B. T.C. Skeat).

1995 wurden in dem Codex Vaticanus B sogenannte „Umlaute“ (..) entdeckt. Zwei horizontale Punkte am Rand des Textes, insgesamt rund 800 im NT. Es wurde erkannt, dass diese Zeichen Stellen textlicher Unsicherheit markieren. Über das Datum ihrer Entstehung wird noch gestritten. Im oberen Bild rechts können zwei dieser Umlaute am linken Rand der linken Kolumne und einer in der Mitte des rechten Randes der mittleren Kolumne erkannt werden.

Siehe auch

Einzelnachweise

- ↑ Bruce M. Metzger, Bart D. Ehrman, "The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration", Oxford University Press (New York - Oxford, 2005), p. 67.

- ↑ Kurt und Barbara Aland: Der Text des Neuen Testaments. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1991, ISBN 3-438-06011-6, S. 118

- ↑ Caspar René Gregory, Textkritik des Neuen Testaments, Leipzig 1900, Bd. 1, S. 32

- ↑ Caspar René Gregory, Textkritik des Neuen Testaments, Leipzig 1900, Bd. 1, S. 33.

Literatur

- Herbert. M. Milne: Scribes and Correctors of the Codex Sinaiticus / zusammen mit Theodore C. Skeat. - London: British Museum, 1938

- Janko Sagi: Problema historiae codicis B, Divius Thomas 1972, 3 - 29

- Theodore C. Skeat: The Codex Vaticanus in the 15th Century. - in: Journal of theological studies 35.1984. - S. 454 - 465

- Theodore C. Skeat The Codex Sinaiticus, the Codex Vaticanus and Constantine. - in: Journal of theological studies, 50.1999. - S. 583 - 625

- Christian–B. Amphoux, Codex Vaticanus B: Les points diacritiques des marges de Marc, Journal of Theological Studies vol. 58 (2007), pp. 440–466.

Weblinks

Pseudo-Facsimiles

- Center for the Study of NT Manuscripts. Codex Vaticanus Pseudo-Faksimile

- Codex Vaticanus B/03 Ausführliche Beschreibung des Codex Vaticanus mit vielen Bildern und einer Diskussion der Umlaute.

- Codex Vaticanus NT Ausgabe als PDF. 16MB download

Artikel

- Der Codex Vaticanus

- Codex Vaticanus (englisch) mit einer Grafik

- Universität Bremen Detaillierte Beschreibung des Codex Vaticanus mit vielen Bildern und Diskussion der "Umlaute". (Uni Bremen, englisch)