„Löhne“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Feuerwehr hinzugefügt #article-section-source-editor Markierungen: Mobile Bearbeitung Bearbeitung von einer mobilen Anwendung Bearbeitung mit iOS-App |

|||

| (295 dazwischenliegende Versionen von mehr als 100 Benutzern, die nicht angezeigt werden) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Begriffsklärungshinweis|Zur deutschen Botanikerin siehe [[Cornelia Löhne]].}} |

|||

{{Infobox Gemeinde in Deutschland |

{{Infobox Gemeinde in Deutschland |

||

|Art = Stadt |

|Art = Stadt |

||

| Zeile 4: | Zeile 5: | ||

|Breitengrad = 52/11/23/N |

|Breitengrad = 52/11/23/N |

||

|Längengrad = 08/41/18/E |

|Längengrad = 08/41/18/E |

||

|Lageplan = Löhne in HF.svg |

|Lageplan = Löhne in HF (+urban).svg |

||

|Bundesland = Nordrhein-Westfalen |

|Bundesland = Nordrhein-Westfalen |

||

|Regierungsbezirk = Detmold |

|Regierungsbezirk = Detmold |

||

|Kreis = Herford |

|Kreis = Herford |

||

|Höhe = 70 |

|Höhe = 70 |

||

|Fläche = 59.45 |

|||

|PLZ = 32584 |

|PLZ = 32584 |

||

|Vorwahl = 05732, |

|Vorwahl = 05732, 05731, 05228 |

||

|Kfz = HF |

|||

|Gemeindeschlüssel = 05758024 |

|Gemeindeschlüssel = 05758024 |

||

|NUTS = DEA43 |

|||

|LOCODE = DE LHE |

|LOCODE = DE LHE |

||

|Gliederung = 5 [[Stadtteil]]e |

|Gliederung = 5 [[Stadtteil]]e |

||

|Straße = Oeynhausener Str. 41 |

|Straße = Oeynhausener Str. 41 |

||

|Website = [ |

|Website = [https://www.loehne.de/ www.loehne.de] |

||

|Bürgermeister = |

|Bürgermeister = [[Bernd Poggemöller]] |

||

|Partei = [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] |

|Partei = [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] |

||

}} |

}} |

||

'''Löhne''' {{ |

'''Löhne''' {{IPA|ˈløːnə|Tondatei=Löhne.ogg}} ([[Ostwestfälisch|niederdeutsch]]: ''Loihne, Loine'') ist eine [[Mittelstadt]] im Nordosten des [[Deutschland|deutschen]] Landes [[Nordrhein-Westfalen]], gelegen etwa 25 km nordöstlich von [[Bielefeld]]. Mit rund 40.000 Einwohnern<ref>https://www.loehne.de/Leben-in-L%C3%B6hne/Stadtinfos/Zahlen-und-Daten/</ref> ist sie die nach Einwohnern drittgrößte Kommune im [[Ostwestfalen-Lippe|ostwestfälischen]] [[Kreis Herford]]. Die Erhebung zur [[Stadt]] erfolgte erst 1969. |

||

Löhne ist bedeutender Standort der [[Holzindustrie|Möbelindustrie]] und nennt sich daher ''Weltstadt der Küchen''. Seine frühere Funktion als wichtiger [[Eisenbahnknoten]] hat es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingebüßt. |

Löhne ist bedeutender Standort der [[Holzindustrie|Möbelindustrie]] und nennt sich daher ''Weltstadt der Küchen''. Seine frühere Funktion als wichtiger [[Eisenbahnknoten]] hat es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingebüßt. |

||

== Geografie == |

== Geografie == |

||

=== Geografische Lage === |

=== Geografische Lage === |

||

[[Datei:Löhne-Physisch.png| |

[[Datei:Löhne-Physisch.png|mini|Topographie des Stadtgebietes]] |

||

[[Datei:Loehne Werre.JPG| |

[[Datei:Loehne Werre.JPG|mini|[[Werre]]]] |

||

Löhne liegt in der Hügellandschaft der [[Ravensberger Mulde]] im unteren [[Weserbergland]]. Von vielen Punkten der Stadt kann man die rund 10 km entfernte Kette des [[Wiehengebirge]]s im Norden ausmachen. Die nächstgelegenen [[Großstadt|Großstädte]] sind das 25 km südwestlich gelegene [[Bielefeld]] und das 50 km westlich gelegene [[Osnabrück]]. Die [[Niedersachsen|niedersächsische]] Landeshauptstadt [[Hannover]] liegt rund 80 km östlich. Nachbarstädte und -gemeinden sind [[Hüllhorst]] im Norden, [[Bad Oeynhausen]] im Osten (beide [[Kreis Minden-Lübbecke]]), [[Vlotho]] im Südosten, [[Herford]] im Süden, [[Hiddenhausen]] im Südwesten und [[Kirchlengern]] im Westen. |

Löhne liegt in der Hügellandschaft der [[Ravensberger Mulde]] im unteren [[Weserbergland]]. Von vielen Punkten der Stadt kann man die rund 10 km entfernte Kette des [[Wiehengebirge]]s im Norden ausmachen. Die nächstgelegenen [[Großstadt|Großstädte]] sind das 25 km südwestlich gelegene [[Bielefeld]] und das 50 km westlich gelegene [[Osnabrück]]. Die [[Niedersachsen|niedersächsische]] Landeshauptstadt [[Hannover]] liegt rund 80 km östlich. Nachbarstädte und -gemeinden sind [[Hüllhorst]] im Norden, [[Bad Oeynhausen]] im Osten (beide [[Kreis Minden-Lübbecke]]), [[Vlotho]] im Südosten, [[Herford]] im Süden, [[Hiddenhausen]] im Südwesten und [[Kirchlengern]] im Westen. |

||

=== Naturraum === |

=== Naturraum === |

||

Löhne gliedert sich naturräumlich in drei Untereinheiten. |

Löhne gliedert sich naturräumlich in drei Untereinheiten. |

||

Zentral in West-Ost-Richtung verläuft die 1–2 km breite |

Zentral in West-Ost-Richtung verläuft die 1–2 km breite Werreniederung, die Teil der Else-Werre-Niederung ist. Die [[Werre]] bildet zunächst, von Süden kommend, die südwestliche Stadtgrenze, tritt dann in Talung ein, wendet hier (nach Aufnahme der [[Else (Werre)|Else]] an der Grenze zu Kirchlengern) ihren Lauf nach Osten und durchquert mittig das Stadtgebiet. Bei ihrem Übergang auf Oeynhausener Gebiet findet sich mit {{Höhe|48|DE-NN}} Löhnes niedrigster Punkt. |

||

Nördlich hat die Stadt Anteil am Quernheimer Hügelland, wo im Westen auf der Obernbecker Egge und im Norden beim Ortsteil Grimminghausen Höhen von jeweils rund 105 m erreicht werden. Größtenteils liegt das Gebiet jedoch auf 55–80 m. |

Nördlich hat die Stadt Anteil am Quernheimer Hügelland, wo im Westen auf der Obernbecker Egge und im Norden beim Ortsteil Grimminghausen Höhen von jeweils rund 105 m erreicht werden. Größtenteils liegt das Gebiet jedoch auf 55–80 m. |

||

Im Süden findet sich das steilere Oeynhausener Hügelland. Hier liegt das Gelände überwiegend über 80 m, es steigt auf der Dornberger Heide nahe dem Grenzpunkt zu Vlotho und Herford auf {{Höhe|177|DE-NN}} an. |

Im Süden findet sich das steilere Oeynhausener Hügelland. Hier liegt das Gelände überwiegend über 80 m, es steigt auf der Dornberger Heide nahe dem Grenzpunkt zu Vlotho und Herford auf {{Höhe|177|DE-NN}} an. |

||

Von Norden fließt der Werre als wichtigster Bach der [[Rehmerloh-Mennighüffer Mühlenbach]] im Stadtteil Ulenburg zu. Der wichtigste Zufluss im Süden stellt der [[Mittelbach (Werre)|Mittelbach]] dar, der an der [[Steinegge]] in [[Vlotho]] entspringt. |

Von Norden fließt der Werre als wichtigster Bach der [[Rehmerloh-Mennighüffer Mühlenbach]] im Stadtteil Ulenburg zu. Der wichtigste Zufluss im Süden stellt der [[Mittelbach (Werre)|Mittelbach]] dar, der an der [[Steinegge (Vlotho)|Steinegge]] in [[Vlotho]] entspringt. |

||

Zu den zahlreichen kleinen Stillgewässern Löhnes zählen der [[Fichtensee]], der [[Poggensee (Löhne)|Poggensee]] und der [[Blutwiesensee]]. |

|||

Das vorherrschende Klima ist das [[Seeklima|atlantische Seeklima]]. Für genauere Klimadaten vergleiche die langjährigen Mittelwerte (1971–2000) für das etwa 15 km entfernte [[Herford#Klima|Herford]]. Die Daten für Löhne dürften aufgrund ähnlicher Lage im Werretal davon kaum abweichen. |

Das vorherrschende Klima ist das [[Seeklima|atlantische Seeklima]]. Für genauere Klimadaten vergleiche die langjährigen Mittelwerte (1971–2000) für das etwa 15 km entfernte [[Herford#Klima|Herford]]. Die Daten für Löhne dürften aufgrund ähnlicher Lage im Werretal davon kaum abweichen. |

||

| Zeile 45: | Zeile 45: | ||

=== Ausdehnung und Nutzung des Stadtgebiets === |

=== Ausdehnung und Nutzung des Stadtgebiets === |

||

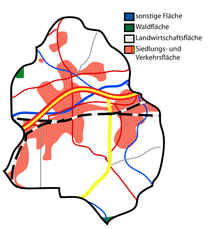

[[Datei:Löhne-Nutzung.png| |

[[Datei:Löhne-Nutzung.png|mini|Flächennutzung]] |

||

Löhne hat eine Fläche von knapp 60 km², die sich 9 km in Nord-Süd- und 7 km in Ost-West-Richtung erstreckt. Die Stadt ist dicht bevölkert und zudem stark [[Zersiedelung|zersiedelt]]. Sie ist Teil des Ballungsraumes im nördlichen Ostwestfalen-Lippe, der sich vom Kreis Gütersloh über Bielefeld und Herford bis Minden ausdehnt. Der Stadtteil Gohfeld ist großenteils mit dem Siedlungsgebiet von Bad Oeynhausen zusammengewachsen. Die überwiegend fruchtbaren Böden werden intensiv landwirtschaftlich, vorwiegend zum Getreide-, Mais- und Rapsanbau, genutzt. Die Waldfläche ist gering. Die folgende Tabelle zeigt die genaue Flächennutzung.<ref> |

Löhne hat eine Fläche von knapp 60 km², die sich 9 km in Nord-Süd- und 7 km in Ost-West-Richtung erstreckt. Die Stadt ist dicht bevölkert und zudem stark [[Zersiedelung|zersiedelt]]. Sie ist Teil des Ballungsraumes im nördlichen Ostwestfalen-Lippe, der sich vom Kreis Gütersloh über Bielefeld und Herford bis Minden ausdehnt. Der Stadtteil Gohfeld ist großenteils mit dem Siedlungsgebiet von Bad Oeynhausen zusammengewachsen. Die überwiegend fruchtbaren Böden werden intensiv landwirtschaftlich, vorwiegend zum Getreide-, Mais- und Rapsanbau, genutzt. Die Waldfläche ist gering. Die folgende Tabelle zeigt die genaue Flächennutzung.<ref>{{Webarchiv|url=http://www.lds.nrw.de/kommunalprofil/l05758024.html |wayback=20080505015116 |text=Kommunalprofil Löhne |archiv-bot=2019-04-28 20:23:27 InternetArchiveBot }}, PDF, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Stand 2007</ref> |

||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

|- |

|- |

||

! style="background:# |

! style="background:#EFEFEF;"| '''Fläche<br />nach Nutzungsart''' |

||

! style="background:# |

! style="background:#EFEFEF;"| Siedlungs- und<br />Verkehrsfläche |

||

! style="background:# |

! style="background:#EFEFEF;"| Landwirt-<br />schaftsfläche |

||

! style="background:# |

! style="background:#EFEFEF;"| Wald-<br />fläche |

||

! style="background:# |

! style="background:#EFEFEF;"| sonstige<br />Freiflächen |

||

|- style="text-align:center;" |

|- style="text-align:center;" |

||

| Fläche in [[Hektar]] || |

| Fläche in [[Hektar]] || 2121|| 3405 || 308 || 11 |

||

|- style="text-align:center;" |

|- style="text-align:center;" |

||

| Anteil an Gesamtfläche || 35,7 % || 57,3 % || 5,2 % || 1,8 % |

| Anteil an Gesamtfläche || 35,7 % || 57,3 % || 5,2 % || 1,8 % |

||

| Zeile 62: | Zeile 62: | ||

=== Stadtgliederung === |

=== Stadtgliederung === |

||

[[Datei:Lohne-Admin.png| |

[[Datei:Lohne-Admin.png|mini|Stadtgliederung]] |

||

Löhne gliedert sich in die fünf Stadtteile [[Gohfeld]], [[Löhne-Ort]], [[Mennighüffen]], [[Obernbeck]] und [[Ulenburg]], die auf die bis 1969 bestehenden selbstständigen [[Landgemeinde (Preußen)| |

Löhne gliedert sich in die fünf Stadtteile [[Gohfeld]], [[Löhne-Ort]], [[Mennighüffen]], [[Obernbeck]] und [[Ulenburg]], die auf die bis 1969 bestehenden selbstständigen [[Landgemeinde (Preußen)|Landgemeinden]] zurückgehen. Der namensgebende, bis 1968 selbstständige Gemeinde Löhne war beim Bau der [[Stammstrecke der Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft|Köln-Mindener Eisenbahn]] 1847 ursprünglich als Haltepunkt vorgesehen, der geplante Bahnhof wurde jedoch weiter östlich unter Beibehaltung des Namens „Löhne“ auf Gohfelder Gebiet angelegt. Die sich um den Bahnhof bildende Siedlung wird bis heute inoffiziell als „[[Löhne-Bahnhof]]“ bezeichnet und wurde nach der Stadtbildung als Innenstadt definiert. |

||

Ulenburg entlang des Mühlenbaches ist mit nur rund 500 Einwohnern der mit Abstand kleinste Stadtteil und hat keinen eigenen Siedlungskern. |

|||

{| |

{| |

||

|- |

|- |

||

| Zeile 70: | Zeile 72: | ||

! style="background:lightgrey;" colspan="2"|Stadtteil |

! style="background:lightgrey;" colspan="2"|Stadtteil |

||

! style="background:lightgrey;"| Ortsteile |

! style="background:lightgrey;"| Ortsteile |

||

! style="background:lightgrey;"| Einwohner<br /><small>( |

! style="background:lightgrey;"| Einwohner<br /><small>(01. Januar 2022)</small> |

||

|- |

|- |

||

|rowspan="2" |Gohfeld |

|rowspan="2" |Gohfeld |

||

|eigentl. Gohfeld |

|eigentl. Gohfeld |

||

|Gohfeld, Melbergen, Wittel |

|Gohfeld, Jöllenbeck, Melbergen, Wittel |

||

| rowspan="2" style="text-align:center;"| |

| rowspan="2" style="text-align:center;"|11.195<br>6621 |

||

|- |

|- |

||

|Löhne-Bahnhof |

|Löhne-Bahnhof |

||

|Löhne-Bahnhof, Bischofshagen, Steinsiek |

|Löhne-Bahnhof, Bischofshagen, Steinsiek (östlicher Teil) |

||

|- |

|- |

||

| colspan="2" |Löhne-Ort |

| colspan="2" |Löhne-Ort |

||

|Löhne-Dorf, Dickendorn, Falscheide, Löhnerheide |

|Löhne-Dorf, Dickendorn, Falscheide, Löhnerheide, Steinsiek (westlicher Teil) |

||

| style="text-align:center;"| |

| style="text-align:center;"|6.739 |

||

|- |

|- |

||

| colspan="2" |Mennighüffen |

| colspan="2" |Mennighüffen |

||

|Mennighüffen, Besebruch, Grimminghausen, |

|Mennighüffen, Besebruch, Grimminghausen,<br />Halstern, Krell, Ostscheid, [[Westscheid]] |

||

| style="text-align:center;"|10. |

| style="text-align:center;"|10.108 |

||

|- |

|- |

||

| colspan="2" |Obernbeck |

| colspan="2" |Obernbeck |

||

|Obernbeck, Ellerbusch |

|Obernbeck, Ellerbusch |

||

| style="text-align:center;"| |

| style="text-align:center;"|5.836 |

||

|- |

|- |

||

| colspan="2" |Ulenburg |

| colspan="2" |Ulenburg |

||

|Ulenburg, Beck |

|Ulenburg, Beck |

||

| style="text-align:center;"| |

| style="text-align:center;"|368 |

||

|- style="background:# |

|- style="background:#F0F0FF;" |

||

| colspan="3"| '''Stadt Löhne ''' |

| colspan="3"| '''Stadt Löhne ''' |

||

! |

! 40.867 |

||

|} |

|} |

||

|} |

|} |

||

=== Stadtzentrum === |

=== Stadtzentrum === |

||

Der |

Der aus ehemals selbstständigen Gemeinden zusammengewachsenen Stadt Löhne fehlt eine typische [[Innenstadt]]. In dem als solchen bezeichneten Stadtteil Löhne-Bahnhof gibt es ein kleines Geschäftszentrum mit [[Fußgängerzone]], das sich zwischen der Konkurrenz der umliegenden [[Mittelzentrum|Mittelzentren]] [[Bad Oeynhausen]], [[Bünde]] und [[Herford]] bisher nur wenig weiterentwickeln konnte. Auch die anderen Nahbereichszentren Löhnes sowie neuerrichtete Geschäftszentren im Außenbereich bilden eine starke innerstädtische Konkurrenz. |

||

[[File:379kirche löhne1109.jpg|thumb|Eine der Kirchen in Löhne: Hier in Löhne-Bahnhof]] |

|||

== Geschichte == |

== Geschichte == |

||

=== Überblick === |

=== Überblick === |

||

[[Datei:379kirche löhne1109.jpg|mini|Matthäuskirche in Löhne-Bahnhof]] |

|||

Erst 1969 gegründet, ist Löhne als Stadt sehr jung. Die Geschichte des Löhner Raumes, der zur Kulturlandschaft des [[Ravensberger Land]]es gehört, wurde wesentlich von seiner Verkehrslage bestimmt. Von der Frühzeit bis heute kreuzten sich hier überregionale Verbindungswege. Entscheidend war der Bau des großen [[Bahnhof Löhne|Löhner Bahnhofs]] im 19. Jahrhundert, der zum zentralen Bezugspunkt des Umlandes wurde sowie Industrialisierung und die Herausbildung stadtähnlicher Siedlungsstrukturen bewirkte. Aber noch bis ins 20. Jahrhundert hinein herrschte in weiten Teilen ein bäuerlich-dörfliches Gepräge vor. |

Erst 1969 gegründet, ist Löhne als Stadt sehr jung. Die Geschichte des Löhner Raumes, der zur Kulturlandschaft des [[Ravensberger Land]]es gehört, wurde wesentlich von seiner Verkehrslage bestimmt. Von der Frühzeit bis heute kreuzten sich hier überregionale Verbindungswege. Entscheidend war der Bau des großen [[Bahnhof Löhne|Löhner Bahnhofs]] im 19. Jahrhundert, der zum zentralen Bezugspunkt des Umlandes wurde sowie Industrialisierung und die Herausbildung stadtähnlicher Siedlungsstrukturen bewirkte. Aber noch bis ins 20. Jahrhundert hinein herrschte in weiten Teilen ein bäuerlich-dörfliches Gepräge vor. |

||

Die früheste überlieferte urkundliche Erwähnung mit Bezug auf das Löhner Gebiet datiert schon auf das Jahr 993, wobei jedoch die Quellenlage für die Zeit vor dem 17. Jahrhundert allgemein eher dünn ist. In früher Zeit im Stammesbereich der [[Cherusker]], später der [[Sachsen (Volk)|Sachsen]] gelegen, gehörte der Raum seit dem [[Hochmittelalter]] zum [[Hochstift Minden]] und gelangte mit diesem 1648 für knapp dreihundert Jahre an |

Die früheste überlieferte urkundliche Erwähnung mit Bezug auf das Löhner Gebiet datiert schon auf das Jahr 993, wobei jedoch die Quellenlage für die Zeit vor dem 17. Jahrhundert allgemein eher dünn ist. In früher Zeit im Stammesbereich der [[Cherusker]], später der [[Sachsen (Volk)|Sachsen]] gelegen, gehörte der Raum seit dem [[Hochmittelalter]] zum [[Hochstift Minden]] und gelangte mit diesem 1648 für knapp dreihundert Jahre an [[Brandenburg-Preußen]]. Innerhalb Preußens bestand ab 1719 Zugehörigkeit zu [[Minden-Ravensberg]], ab 1815 zum [[Kreis Bünde]] und ab 1832 zum [[Kreis Herford]] in der [[Provinz Westfalen]], welche 1946 Teil [[Nordrhein-Westfalen]]s wurde. |

||

Bis zum Bahnhofsbau hatten über Jahrhunderte die Kirchorte Mennighüffen und Gohfeld die |

Bis zum Bahnhofsbau hatten über Jahrhunderte die Kirchorte Mennighüffen und Gohfeld die zentralen Orte gebildet. Ab 1843 bestanden die in [[Personalunion]] vereinigten [[Amt (Kommunalrecht)|Ämter]] Gohfeld und Mennighüffen. Das Amt Gohfeld bestand aus den Gemeinden Gohfeld und Löhne(-Ort), das Amt Mennighüffen umfasste die Gemeinden Mennighüffen, Obernbeck und den [[Gutsbezirk]] Ulenburg sowie bis 1919 auch den größten Teil der heutigen Gemeinde [[Kirchlengern]]. Beide Ämter wurden 1943 zum [[Amt Löhne]] zusammengelegt und dieses 1969 zur Stadt erhoben. |

||

=== Von den Anfängen bis etwa 1800 === |

=== Von den Anfängen bis etwa 1800 === |

||

| Zeile 117: | Zeile 119: | ||

Die um 800 im Zuge der [[Sachsenkriege (Karl der Große)|Sachsenkriege]] ins Land kommenden [[Fränkisches Reich|fränkischen Eroberer]] bringen die [[Christianisierung]] und unterwerfen die Bevölkerung der [[Grundherrschaft]] und [[Zehntherrschaft]], gesichert durch die Anlage von [[Fronhof|Fronhöfen]] in Mennighüffen und Gohfeld, in deren Nähe bald auch Dorfkirchen errichtet werden, sowie in Niedernbeck (das spätere Haus Beck). Die bedeutendsten Grundherren sind zunächst das [[Stift Herford|Reichsstift Herford]] und Mindener Klöster. |

Die um 800 im Zuge der [[Sachsenkriege (Karl der Große)|Sachsenkriege]] ins Land kommenden [[Fränkisches Reich|fränkischen Eroberer]] bringen die [[Christianisierung]] und unterwerfen die Bevölkerung der [[Grundherrschaft]] und [[Zehntherrschaft]], gesichert durch die Anlage von [[Fronhof|Fronhöfen]] in Mennighüffen und Gohfeld, in deren Nähe bald auch Dorfkirchen errichtet werden, sowie in Niedernbeck (das spätere Haus Beck). Die bedeutendsten Grundherren sind zunächst das [[Stift Herford|Reichsstift Herford]] und Mindener Klöster. |

||

Der heutige Ortsteil ''[[Jöllenbeck (Löhne)|Jöllenbeck]]'' wurde im Jahr 993 erstmals als ''Jolenbeke'' urkundlich erwähnt. Der Vorgängerbau der heutigen [[Simeonkirche (Gohfeld)|Simeonkirche]] in Jöllenbeck wurde im Jahr 1035 vom [[Bistum Minden|Mindener]] [[Sigebert von Minden|Bischof Sigebert]] eingeweiht.<ref>[https://www.loehne.de/Rathaus/Daten-und-Fakten/Geschichte-der-Stadt Geschichtlicher Überblick auf der Internetseite der Stadt Löhne]</ref> |

|||

Von etwa 1200 bis ins 16. Jh. kommt es zu einem verstärkten [[Landesausbau]], die bisherigen Siedlungen werden erweitert und neue Gebiete (Wittel, Bischofshagen) erschlossen, die bäuerlichen Gruppen der [[Kötter|Erbkötter]], [[Kötter|Markkötter]] und [[Brinksitzer]] bilden sich heraus. Das dem [[Meier]]stand entstammende Adelsgeschlecht derer von [[Quernheim (Adelsgeschlecht)|Quernheim]] kann einen bedeutenden Anteil der Grundherrschaft an sich ziehen und erbaut die Rittersitze Beck und Ulenburg, welche um 1600 an wechselnde Besitzer übergehen. Größte Grundherren sind aber ab 1648 als neue [[Fürstentum Minden|Fürsten von Minden]] die [[Hohenzollern|brandenburgischen Kurfürsten]] bzw. preußischen Könige. |

Von etwa 1200 bis ins 16. Jh. kommt es zu einem verstärkten [[Landesausbau]], die bisherigen Siedlungen werden erweitert und neue Gebiete (Wittel, Bischofshagen) erschlossen, die bäuerlichen Gruppen der [[Kötter|Erbkötter]], [[Kötter|Markkötter]] und [[Brinksitzer]] bilden sich heraus. Das dem [[Meier]]stand entstammende Adelsgeschlecht derer von [[Quernheim (Adelsgeschlecht)|Quernheim]] kann einen bedeutenden Anteil der Grundherrschaft an sich ziehen und erbaut die Rittersitze Beck und Ulenburg, welche um 1600 an wechselnde Besitzer übergehen. Größte Grundherren sind aber ab 1648 als neue [[Fürstentum Minden|Fürsten von Minden]] die [[Hohenzollern|brandenburgischen Kurfürsten]] bzw. preußischen Könige. |

||

Im Rahmen des Hochstifts bzw. Fürstentums Minden ist Gohfeld als [[Vogt]]eisitz Verwaltungsmittelpunkt für ein größeres Umland. Schon früh, wohl um 1530, setzt sich die [[Reformation]] durch und das Gebiet wird [[lutherisch]]. 1682 werden die Ortschaften zu neun [[Bauerschaft |

Im Rahmen des Hochstifts bzw. Fürstentums Minden ist Gohfeld als [[Vogt]]eisitz Verwaltungsmittelpunkt für ein größeres Umland. Schon früh, wohl um 1530, setzt sich die [[Reformation]] durch und das Gebiet wird [[lutherisch]]. 1682 werden die Ortschaften zu neun [[Bauerschaft]]en zusammengefasst und innerhalb dieser die Höfe durchnummeriert, ein System, das sich in den Postanschriften z. T. bis 1969 erhalten hat. Ab dem 17. Jh., verstärkt ab etwa 1750, verdingt sich ein stetig wachsender Teil der Bevölkerung, die [[Heuerlinge]], in [[Heimarbeit]] mit der [[Leinenindustrie|Herstellung von Leinen]], das nach den Leinenhandelsstädten Herford und [[Bielefeld]] abgesetzt wird. |

||

Während des [[Dreißigjähriger Krieg|Dreißigjährigen Krieges]] ist die Bevölkerung teils schweren Übergriffen durch marodierende [[Soldateska]] ausgesetzt. Dies wiederholt sich auch später mehrfach, da von Anbeginn der Hohenzollernherrschaft durch Gohfeld die Hauptverbindungsstraße zwischen dem Kernland und den westlichen Besitzungen Brandenburg-Preußens verläuft (Alter Postweg, später Koblenzer Straße bzw. [[Bundesstraße 61|B61]]) und zu Kriegszeiten häufig Truppendurchmärschen dient, so im [[Holländischer Krieg|Französisch-Niederländischen Krieg]], im [[Siebenjähriger Krieg|Siebenjährigen Krieg]] und während der [[Koalitionskriege|Napoleonischen Kriege]]. 1759 kommt es außerdem im Zuge der [[Schlacht bei Minden]] zum [[Gefecht bei Gohfeld]]. |

Während des [[Dreißigjähriger Krieg|Dreißigjährigen Krieges]] ist die Bevölkerung teils schweren Übergriffen durch marodierende [[Soldateska]] ausgesetzt. Dies wiederholt sich auch später mehrfach, da von Anbeginn der Hohenzollernherrschaft durch Gohfeld die Hauptverbindungsstraße zwischen dem Kernland und den westlichen Besitzungen Brandenburg-Preußens verläuft (Alter Postweg, später Koblenzer Straße bzw. [[Bundesstraße 61|B61]]) und zu Kriegszeiten häufig Truppendurchmärschen dient, so im [[Holländischer Krieg|Französisch-Niederländischen Krieg]], im [[Siebenjähriger Krieg|Siebenjährigen Krieg]] und während der [[Koalitionskriege|Napoleonischen Kriege]]. 1759 kommt es außerdem im Zuge der [[Schlacht bei Minden]] zum [[Gefecht bei Gohfeld]]. |

||

=== 1800 bis 1945 === |

=== 1800 bis 1945 === |

||

Von 1807 bis 1813 liegt der Löhner Raum im Machtbereich des [[ |

Von 1807 bis 1813 liegt der Löhner Raum im Machtbereich des [[Erstes Kaiserreich|napoleonischen Frankreich]], zunächst als Teil des Vasallenstaates [[Königreich Westphalen]]. 1811 fallen die nördlich der Werre gelegenen Teile unmittelbar an Frankreich, aber im Zuge der [[Befreiungskriege]] geht das ganze Gebiet schon 1813 wieder an Preußen zurück. |

||

Die Zeit bis etwa 1860 ist durch zunehmende Verelendung, tlw. auch [[Hungersnot]] gekennzeichnet. Gründe dafür sind zum einen zuungunsten der Heuerlinge durchgeführte [[Markenteilung]]en sowie mehrere [[Missernte]]n. Besonders verheerend wirkt sich der um 1830 infolge der [[Mechanisierung]] einsetzende Niedergang der Leinenindustrie aus, die Mehrheit der Bevölkerung ist nun ohne Verdienstmöglichkeit. Angesichts der Not wandert bis 1860 jeder Zehnte nach [[Vereinigte Staaten|Amerika]] aus, andere gehen auswärtig [[Saisonarbeit]] nach, etwa als [[Hollandgänger]]. |

Die Zeit bis etwa 1860 ist durch zunehmende Verelendung, tlw. auch [[Hungersnot]] gekennzeichnet. Gründe dafür sind zum einen zuungunsten der Heuerlinge durchgeführte [[Markenteilung]]en sowie mehrere [[Missernte]]n. Besonders verheerend wirkt sich der um 1830 infolge der [[Mechanisierung]] einsetzende Niedergang der Leinenindustrie aus, die Mehrheit der Bevölkerung ist nun ohne Verdienstmöglichkeit. Angesichts der Not wandert bis 1860 jeder Zehnte nach [[Vereinigte Staaten|Amerika]] aus, andere gehen auswärtig [[Saisonarbeit]] nach, etwa als [[Hollandgänger]]. |

||

Der Bau der [[Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft|Köln-Mindener Eisenbahn]] 1846/47 bedeutet für den Löhner Raum den Beginn eines neuen Zeitalters. Der zunächst unbedeutende Löhner Bahnhof im Westen Gohfelds entwickelt sich zu einem der wichtigsten [[Eisenbahnknoten]] Nordwestdeutschlands, nachdem hier 1855 die [[Hannoversche Westbahn]] in Richtung [[Osnabrück]] und [[Niederlande]] sowie 1875 die Strecke nach [[Hameln]] und [[Mitteldeutschland]] abgezweigt werden. 1917 wird außerdem ein großer [[Rangierbahnhof]] fertiggestellt. Bei der Bahn finden fortan viele Menschen ihr Auskommen. Sogar in der Literatur wird auf den damals wichtigen Bahnhof Bezug genommen: [[Erich Maria Remarque]] verwendet in seinem [[Antikrieg]]sroman ''[[Im Westen nichts Neues]]'' den Drillbefehl „Löhne umsteigen!“. Da diese Aussage die von der Eisenbahn geprägte Geschichte der Stadt prägnant zusammenfasste, diente er ihr lange als [[Sinnspruch]]. |

Der Bau der [[Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft|Köln-Mindener Eisenbahn]] 1846/47 bedeutet für den Löhner Raum den Beginn eines neuen Zeitalters. Der zunächst unbedeutende Löhner Bahnhof im Westen Gohfelds entwickelt sich zu einem der wichtigsten [[Eisenbahnknoten]] Nordwestdeutschlands, nachdem hier 1855 die [[Hannoversche Westbahn]] in Richtung [[Osnabrück]] und [[Niederlande]] sowie 1875 die Strecke nach [[Hameln]] und [[Mitteldeutschland]] abgezweigt werden. 1917 wird außerdem ein großer [[Rangierbahnhof]] fertiggestellt. Bei der Bahn finden fortan viele Menschen ihr Auskommen. Sogar in der Literatur wird auf den damals wichtigen Bahnhof Bezug genommen: [[Erich Maria Remarque]] verwendet in seinem [[Antikrieg]]sroman ''[[Im Westen nichts Neues]]'' den Drillbefehl „Löhne umsteigen!“.<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=_AAlMe6FiSI Im Westen nichts Neues - In Löhne umsteigen!]</ref> Da diese Aussage die von der Eisenbahn geprägte Geschichte der Stadt prägnant zusammenfasste, diente er ihr lange als [[Sinnspruch]]. |

||

Infolge der günstigen [[infrastruktur]]ellen Bedingungen setzt nun die [[Industrialisierung]] ein. Vorherrschend ist zunächst die [[Zigarre]]nindustrie, ab 1920 kommt die bis heute bedeutende [[Holzindustrie|Möbelindustrie]] hinzu. Um den Bahnhof entsteht unter dem Namen Löhne-Bahnhof ein neuer Siedlungsschwerpunkt mit fast städtischem Gepräge und bildet bald das Zentrum des Raumes. Auch die anderen Ortschaften wachsen, es werden neue Schulen, Kirchen und [[Chaussee]]n gebaut. Bereits um 1900 ist die Massenarmut einem bescheidenen Wohlstand gewichen. |

Infolge der günstigen [[infrastruktur]]ellen Bedingungen setzt nun die [[Industrialisierung]] ein. Vorherrschend ist zunächst die [[Zigarre]]nindustrie, ab 1920 kommt die bis heute bedeutende [[Holzindustrie|Möbelindustrie]] hinzu. Um den Bahnhof entsteht unter dem Namen Löhne-Bahnhof ein neuer Siedlungsschwerpunkt mit fast städtischem Gepräge und bildet bald das Zentrum des Raumes. Auch die anderen Ortschaften wachsen, es werden neue Schulen, Kirchen und [[Chaussee]]n gebaut. Bereits um 1900 ist die Massenarmut einem bescheidenen Wohlstand gewichen. |

||

Die [[Erweckungsbewegung]] hinterlässt ab etwa 1750 tiefe Spuren im kirchlichen Leben Minden-Ravensbergs. Daran haben mehrere Pastoren der hiesigen Kirchengemeinden entscheidenden Anteil, so etwa [[Friedrich August Weihe]] und Eduard Kuhlo in Gohfeld sowie [[Theodor Schmalenbach]] in Mennighüffen. Dank Kuhlo und seinem Sohn [[Johannes Kuhlo| |

Die [[Erweckungsbewegung]] hinterlässt ab etwa 1750 tiefe Spuren im kirchlichen Leben Minden-Ravensbergs. Daran haben mehrere Pastoren der hiesigen Kirchengemeinden entscheidenden Anteil, so etwa [[Friedrich August Weihe]] und [[Eduard Kuhlo]] in Gohfeld sowie [[Theodor Schmalenbach]] in Mennighüffen. Dank Kuhlo und seinem Sohn [[Johannes Kuhlo|Johannes]] wird Gohfeld zu einem Ausgangspunkt der [[Posaunenchor]]bewegung, die noch heute in der Region und darüber hinaus lebendig ist. Das vertiefte religiöse Leben des 19. Jahrhunderts hilft vielen Menschen die Krisen der Zeit zu überstehen, verleitet aber allgemein auch zu politischem [[Fatalismus]]. Auch hält eine gewisse Freudlosigkeit Einzug, auf Druck der Kirchenmänner müssen etwa die bislang bunten [[Tracht (Kleidung)|Trachten]] nun schlicht schwarz ausfallen, auf Hochzeiten darf keine Tanzmusik mehr gespielt werden. |

||

Die durchweg monarchietreuen Pastoren nutzen außerdem ihre einflussreiche Stellung, um die Bevölkerung gegen die „gottlosen“ [[Sozialdemokraten]] in Stellung zu bringen. Politisch dominieren bei den [[Reichstagswahlen]] seit 1871 denn auch die [[Deutschkonservative Partei|Christlich-Konservativen]]. Dennoch wird die [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] seit etwa 1900 zunehmend von der wachsenden Zahl von [[Arbeiter]]n, besonders in Löhne(-Ort) und Obernbeck, gewählt. Nach 1918 sind Konservative (nun [[Deutschnationale Volkspartei|DNVP]]) und SPD zunächst etwa gleich stark. |

Die durchweg monarchietreuen Pastoren nutzen außerdem ihre einflussreiche Stellung, um die Bevölkerung gegen die „gottlosen“ [[Sozialdemokraten]] in Stellung zu bringen. Politisch dominieren bei den [[Reichstagswahlen in Deutschland|Reichstagswahlen]] seit 1871 denn auch die [[Deutschkonservative Partei|Christlich-Konservativen]]. Dennoch wird die [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] seit etwa 1900 zunehmend von der wachsenden Zahl von [[Arbeiter]]n, besonders in Löhne(-Ort) und Obernbeck, gewählt. Nach 1918 sind Konservative (nun [[Deutschnationale Volkspartei|DNVP]]) und SPD zunächst etwa gleich stark. |

||

1914–1918 sterben etwa 650 Männer als Soldaten an den Fronten des [[Erster Weltkrieg|Ersten Weltkriegs]]. Die unruhige Zeit der [[Weimarer Republik]] mit der [[Deutsche Inflation 1914 bis 1923|Inflation von 1923]], anschließender vorübergehender Stabilität und schwerer [[Weltwirtschaftskrise|Wirtschaftskrise ab 1929]] findet einen entsprechenden Niederschlag im Amt Gohfeld-Mennighüffen. |

1914–1918 sterben etwa 650 Männer als Soldaten an den Fronten des [[Erster Weltkrieg|Ersten Weltkriegs]]. Die unruhige Zeit der [[Weimarer Republik]] mit der [[Deutsche Inflation 1914 bis 1923|Inflation von 1923]], anschließender vorübergehender Stabilität und schwerer [[Weltwirtschaftskrise|Wirtschaftskrise ab 1929]] findet einen entsprechenden Niederschlag im Amt Gohfeld-Mennighüffen. |

||

[[Datei:1945-03-14 401st Bomb Group of US Air Force drop bombs on Lohne, Germany.jpg|mini|Am 14. März 1945 werfen [[Boeing B-17|B-17 Bomber]] der ''401st Bomb Group'' der [[United States Army Air Forces|US Army Air Forces]] ihre Bomben auf den Rangierbahnhof und Eisenbahnknoten in Löhne.]] |

|||

Da sich das nach wie vor starke konservative Wählerpotential allgemein für den [[Nationalsozialismus]] empfänglich zeigt, fällt der Siegeszug der [[Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei|NSDAP]] bei den Wahlen 1930–1933 noch deutlicher als auf Reichsebene aus (zum Beispiel [[Reichstagswahl Juli 1932]]: 43,8 % gegenüber 37,3 %). Die [[Machtergreifung]], [[Gleichschaltung]] und Herrschaft der [[Drittes Reich|NS-Diktatur]] verläuft ähnlich wie andernorts. Offener [[Widerstand gegen den Nationalsozialismus|Widerstand]] wird kaum gezeigt, eine Ausnahme bildet die Kirchengemeinde Mennighüffen, die unter ihrem Pastor [[Ernst Wilm]] der [[Bekennende Kirche|Bekennenden Kirche]] nahesteht. Als unmittelbare Opfer des Regimes sind etwa 40 Personen nachweisbar, die als [[Bibelforscherbewegung|Bibelforscher]], [[Juden]] oder wegen unliebsamer politischer Betätigung in Haft genommen oder in [[Konzentrationslager]] verbracht werden. Mindestens fünf davon, sämtlich Bibelforscher, werden umgebracht <ref>Angabe Stadtarchivar Joachim Kuschke, in: [[Neue Westfälische]] (Löhner Ausgabe) vom 18. März 2008</ref>. Die Dunkelziffer der Haft- und Mordopfer mag jedoch noch höher liegen. Im letzten Kriegsjahr 1945 finden sich im Amt Löhne etwa tausend ausländische [[Zwangsarbeit in der Zeit des Nationalsozialismus|Zwangsarbeiter]], über deren Lebens- und Arbeitsbedingungen wenig bekannt ist. |

|||

Da sich das nach wie vor starke konservative Wählerpotential allgemein für den [[Nationalsozialismus]] empfänglich zeigt, fällt der Siegeszug der [[Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei|NSDAP]] bei den Wahlen 1930–1933 noch deutlicher als auf Reichsebene aus (zum Beispiel [[Reichstagswahl Juli 1932]]: 43,8 % gegenüber 37,3 %). Die [[Reichstagswahl März 1933]], [[Machtergreifung]], [[Gleichschaltung]] und Herrschaft der [[Zeit des Nationalsozialismus|NS-Diktatur]] verläuft ähnlich wie andernorts. Offener [[Widerstand gegen den Nationalsozialismus]] wird kaum gezeigt. Eine Ausnahme bildet die Kirchengemeinde Mennighüffen, die unter ihrem Pastor [[Ernst Wilm]] der [[Bekennende Kirche|Bekennenden Kirche]] nahesteht. Als unmittelbare Opfer des Regimes sind etwa 40 Personen nachweisbar, die in der [[Krankenmorde in der Zeit des Nationalsozialismus|NS-Euthanasie]] ermordet wurden oder als [[Zeugen Jehovas]], [[Juden]], wegen unliebsamer politischer Betätigung in Haft genommen oder in [[Konzentrationslager]] verbracht wurden. Mindestens fünf Zeugen Jehovas wurden umgebracht.<ref>Angabe Stadtarchivar Joachim Kuschke, in: [[Neue Westfälische]] (Löhner Ausgabe) vom 18. März 2008</ref> |

|||

{{Siehe auch|Liste der Stolpersteine in Löhne}} |

|||

Im letzten Kriegsjahr 1945 finden sich im Amt Löhne etwa tausend ausländische [[Zwangsarbeit in der Zeit des Nationalsozialismus|Zwangsarbeiter]], über deren Lebens- und Arbeitsbedingungen wenig bekannt ist. |

|||

Um für die bevorstehende [[Ruhrkessel|Schlacht um das Ruhrgebiet]] den Nachschub der [[Wehrmacht]] zu unterbinden, fliegen alliierte Luftstreitkräfte am 14. März 1945 einen schweren Angriff auf den Löhner Bahnhof. Dreihundert Flugzeuge werfen binnen einer Viertelstunde rund 2200 [[Sprengbombe|Spreng-]] und 20.000 [[Brandbombe]]n ab, wovon der größere Teil außerhalb der Gleisanlagen niedergeht. Etwa 130 Menschen sterben, über 500 Gebäude werden zerstört oder beschädigt. Am 3. April 1945 besetzen amerikanische Truppen kampflos das Amtsgebiet. |

Um für die bevorstehende [[Ruhrkessel|Schlacht um das Ruhrgebiet]] den Nachschub der [[Wehrmacht]] zu unterbinden, fliegen [[alliierte]] Luftstreitkräfte am 14. März 1945 einen schweren Angriff auf den Löhner Bahnhof. Dreihundert Flugzeuge werfen binnen einer Viertelstunde rund 2200 [[Sprengbombe|Spreng-]] und 20.000 [[Brandbombe]]n ab, wovon der größere Teil außerhalb der Gleisanlagen niedergeht. Etwa 130 Menschen sterben, über 500 Gebäude werden zerstört oder beschädigt. Am 3. April 1945 besetzen amerikanische Truppen kampflos das Amtsgebiet. |

||

=== Seit 1945 === |

=== Seit 1945 === |

||

Das Kriegsende brachte neben dem Zusammenbruch der Verwaltung eine dramatische Verschlechterung der schon während des Krieges angespannten Versorgungslage (eine bedeutende Abhilfe hatte da noch der legendäre „Kohlenklau“ von haltenden Güterzügen durch die Jugend der anliegenden Dörfer leisten können). Diese Probleme konnten unter großen Entbehrungen bis 1948, auch dank der [[Währungsreform]], weitgehend behoben werden. Besonderes schwerwiegend war der Wohnungsmangel. Untergebracht werden mussten über 5.000 [[ |

Das Kriegsende brachte neben dem Zusammenbruch der Verwaltung eine dramatische Verschlechterung der schon während des Krieges angespannten Versorgungslage (eine bedeutende Abhilfe hatte da noch der legendäre „Kohlenklau“ von haltenden Güterzügen durch die Jugend der anliegenden Dörfer leisten können). Diese Probleme konnten unter großen Entbehrungen bis 1948, auch dank der [[Währungsreform]], weitgehend behoben werden. Besonderes schwerwiegend war der Wohnungsmangel. Untergebracht werden mussten über 5.000 [[Flüchtling]]e aus den [[Ostgebiete des Deutschen Reiches|Ostgebieten]] und der [[Sowjetische Besatzungszone|sowjetischen Besatzungszone]], Kriegsheimkehrer sowie vorübergehend auch Evakuierte aus anderen Städten und Teile der [[Britische Besatzungszone|britischen Besatzungstruppen]]. Noch dazu war durch den Luftangriff 1945 und das verheerende Werrehochwasser vom Februar 1946 viel Wohnraum verloren gegangen. Dank einem langanhaltenden Bauboom, beflügelt durch öffentliche Förderung, entspannte sich auch hier seit den 1950er Jahren die Lage. Die vielen Flüchtlinge konnten nach anfänglichen Schwierigkeiten erfolgreich integriert werden. |

||

Im Zuge der nordrhein-westfälischen [[Gemeindereform]] werden zum 1. Januar 1969 die fünf bisherigen Gemeinden zur Stadt Löhne zusammengeschlossen.<ref>{{Literatur | |

Im Zuge der nordrhein-westfälischen [[Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen|Gemeindereform]] werden zum 1. Januar 1969 die fünf bisherigen Gemeinden zur Stadt Löhne zusammengeschlossen.<ref>{{Literatur |Autor=Martin Bünermann |Titel=Die Gemeinden des ersten Neugliederungsprogramms in Nordrhein-Westfalen |Verlag=Deutscher Gemeindeverlag |Ort=Köln |Datum=1970 |Seiten=75}}</ref> Am 1. Januar 1973 wurde ein Gebiet des Stadtteils Gohfeld mit damals weniger als 200 Einwohnern an die Nachbarstadt Bad Oeynhausen abgetreten.<ref>{{BibISBN|3170032631|Seite=323}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Martin Bünermann, Heinz Köstering |Titel=Die Gemeinden und Kreise nach der kommunalen Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen |Verlag=Deutscher Gemeindeverlag |Ort=Köln |Datum=1975 |ISBN=3-555-30092-X |Seiten=115}}</ref> |

||

== Bevölkerung == |

== Bevölkerung == |

||

| Zeile 152: | Zeile 159: | ||

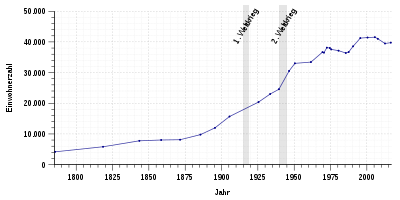

Die Zahlen vor 1969 fassen die Werte der vormals jeweils vorhandenen Verwaltungseinheiten zusammen. Deren Fläche weicht geringfügig von dem des heutigen Stadtgebietes ab. |

Die Zahlen vor 1969 fassen die Werte der vormals jeweils vorhandenen Verwaltungseinheiten zusammen. Deren Fläche weicht geringfügig von dem des heutigen Stadtgebietes ab. |

||

[[Datei: |

[[Datei:Einwohnerentwicklung von Löhne.svg|mini|400px|Bevölkerungsentwicklung in Löhne von 1785 bis 2016]] |

||

{| |

{| |

||

|- |

|- |

||

| Zeile 158: | Zeile 165: | ||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

|- |

|- |

||

! style="background:# |

! style="background:#EFEFEF;"| Jahr |

||

! style="background:# |

! style="background:#EFEFEF;"| Einwohner |

||

|- |

|- |

||

| 1785 || style="text-align:right;"| 4.170 |

| 1785 || style="text-align:right;"| 4.170 |

||

| Zeile 176: | Zeile 183: | ||

|- |

|- |

||

| 1905 || style="text-align:right;"| 15.675 |

| 1905 || style="text-align:right;"| 15.675 |

||

|} |

|||

| valign="top" | |

|||

{| class="wikitable" |

|||

|- |

|||

! style="background:#efefef;" | Jahr |

|||

! style="background:#efefef;" | Einwohner |

|||

|- |

|- |

||

| 1925 || style="text-align:right;"| 20.399 |

| 1925 || style="text-align:right;"| 20.399 |

||

|- |

|- |

||

| 1933 || style="text-align:right;"| 23.017 |

| 1933 || style="text-align:right;"| 23.017 |

||

|} |

|||

| valign="top" | |

|||

{| class="wikitable" |

|||

|- |

|||

! style="background:#EFEFEF;"| Jahr |

|||

! style="background:#EFEFEF;"| Einwohner |

|||

|- |

|- |

||

| 1939 || style="text-align:right;"| 24.565 |

| 1939 || style="text-align:right;"| 24.565 |

||

| Zeile 193: | Zeile 200: | ||

| 1950 || style="text-align:right;"| 33.009 |

| 1950 || style="text-align:right;"| 33.009 |

||

|- |

|- |

||

| 1961 || style="text-align:right;"| 33. |

| 1961 || style="text-align:right;"| 33.420 |

||

|- |

|- |

||

| 1969 || style="text-align:right;"| 36.672 |

| 1969 || style="text-align:right;"| 36.672 |

||

|- |

|||

| 1970 || style="text-align:right;"| 36.497 |

|||

|- |

|||

| 1972 || style="text-align:right;"| 38.133 |

|||

|- |

|||

| 1974 || style="text-align:right;"| 38.019 |

|||

|- |

|- |

||

| 1975 || style="text-align:right;"| 37.564 |

| 1975 || style="text-align:right;"| 37.564 |

||

|- |

|||

| 1980 || style="text-align:right;"| 37.147 |

|||

|} |

|} |

||

| valign="top" | |

| valign="top" | |

||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

|- |

|- |

||

! style="background:# |

! style="background:#EFEFEF;"| Jahr |

||

! style="background:# |

! style="background:#EFEFEF;"| Einwohner |

||

|- |

|||

| 1980 || style="text-align:right;"| 37.147 |

|||

|- |

|- |

||

| 1985 || style="text-align:right;"| 36.385 |

| 1985 || style="text-align:right;"| 36.385 |

||

| Zeile 220: | Zeile 233: | ||

|- |

|- |

||

| 2007 || style="text-align:right;"| 41.031 |

| 2007 || style="text-align:right;"| 41.031 |

||

|- |

|||

| 2012 || style="text-align:right;"| 39.479 |

|||

|- |

|||

| 2016 || style="text-align:right;"| 39.767 |

|||

|- |

|||

| 2022 || style="text-align:right;"| 40.265 |

|||

|} |

|} |

||

|} |

|} |

||

=== Sprache === |

=== Sprache === |

||

Das [[Standarddeutsch|Hochdeutsche]] ist die Umgangssprache in Löhne. Vor hundert Jahren war es noch Fremdsprache, bekannt nur aus Schule und Gottesdienst und benutzt nur im Umgang mit offiziellen Stellen. Unter sich sprachen die Löhner ausschließlich Platt, d.h. [[Niederdeutsch]]. Binnen dreier Generationen ist es in Löhne fast ausgestorben, da es nach dem Ersten Weltkrieg als bäuerlich und rückständig galt. Zudem war mit den vielen Ostflüchtlingen nach 1945 und späteren Zugezogenen eine Verständigung nur auf Hochdeutsch möglich. Seit einiger Zeit wird versucht, das sprachliche Erbe durch Volkshochschulkurse sowie gelegentliche Zeitungsartikel und Theaterstücke auf Platt zu pflegen. |

Das [[Standarddeutsch|Hochdeutsche]] ist die Umgangssprache in Löhne. Vor hundert Jahren war es noch Fremdsprache, bekannt nur aus Schule und Gottesdienst und benutzt nur im Umgang mit offiziellen Stellen. Unter sich sprachen die Löhner ausschließlich Platt, d. h. [[Niederdeutsch]]. Binnen dreier Generationen ist es in Löhne fast ausgestorben, da es nach dem Ersten Weltkrieg als bäuerlich und rückständig galt. Zudem war mit den vielen Ostflüchtlingen nach 1945 und späteren Zugezogenen eine Verständigung nur auf Hochdeutsch möglich. Seit einiger Zeit wird versucht, das sprachliche Erbe durch Volkshochschulkurse sowie gelegentliche Zeitungsartikel und Theaterstücke auf Platt zu pflegen. |

||

In Löhne wurde [[Ravensberger Platt]] gesprochen, eine Variante des [[Ostwestfälisch]]en, das wiederum zum Sprachraum des [[Westfälische Dialekte|Westfälischen]] gehört. Wesentliche Merkmale des Letzteren fanden sich auch in der Löhner Sprache, so etwa viele [[Diphthong]]e, das aus dem langen [[mittelniederdeutsch]]en ''a'' entwickelte dumpfe ''o'', die Dehnung des kurzen mittelniederdeutschen ''a'' und die Erhaltung des [[inlaut]]enden ''sk''. Beispiele: |

In Löhne wurde [[Ravensberger Platt]] gesprochen, eine Variante des [[Ostwestfälisch]]en, das wiederum zum Sprachraum des [[Westfälische Dialekte|Westfälischen]] gehört. Wesentliche Merkmale des Letzteren fanden sich auch in der Löhner Sprache, so etwa viele [[Diphthong]]e, das aus dem langen [[mittelniederdeutsch]]en ''a'' entwickelte dumpfe ''o'', die Dehnung des kurzen mittelniederdeutschen ''a'' und die Erhaltung des [[inlaut]]enden ''sk''. Beispiele: |

||

| Zeile 239: | Zeile 258: | ||

* Löhne-Ort: ''briaken, Niasen, Uaben, Bräoer, gäohn, leihern, wui keimen, Biuer, duier, Gäos, kuat.'' |

* Löhne-Ort: ''briaken, Niasen, Uaben, Bräoer, gäohn, leihern, wui keimen, Biuer, duier, Gäos, kuat.'' |

||

[[Datei:Christus-Kirche in Obernbeck.jpg|mini|Christus-Kirche Obernbeck]] |

|||

=== Religionen === |

=== Religionen === |

||

Eine genaue Religionsstatistik für Löhne wird nicht veröffentlicht. Dominierend ist jedoch das evangelische Bekenntnis, dem die Bevölkerung seit der Reformation bis ins 20. Jahrhundert hinein fast ausnahmslos angehört hatte. Erst mit den Ostflüchtlingen kam eine größere Zahl Katholiken hinzu. Bunter wurde die religiöse Zusammensetzung Löhnes wie andernorts auch durch die nachfolgenden Einwanderergruppen, außerdem gab es Kirchenaustritte. Als Anhaltspunkt für die genaue Verteilung kann die Religionszugehörigkeit der Löhne Schüler dienen. Von diesen waren im Schuljahr 2002/2003 68 % evangelisch, 8,3 % katholisch, 8,4 % muslimisch, 7 % Anhänger anderer Bekenntnisse und 8,3 % konfessionslos.<ref> |

Eine genaue Religionsstatistik für Löhne wird nicht veröffentlicht. Dominierend ist jedoch das evangelische Bekenntnis, dem die Bevölkerung seit der Reformation bis ins 20. Jahrhundert hinein fast ausnahmslos angehört hatte. Erst mit den Ostflüchtlingen kam eine größere Zahl Katholiken hinzu. Bunter wurde die religiöse Zusammensetzung Löhnes wie andernorts auch durch die nachfolgenden Einwanderergruppen, außerdem gab es Kirchenaustritte. Als Anhaltspunkt für die genaue Verteilung kann die Religionszugehörigkeit der Löhne Schüler dienen. Von diesen waren im Schuljahr 2002/2003 68 % evangelisch, 8,3 % katholisch, 8,4 % muslimisch, 7 % Anhänger anderer Bekenntnisse und 8,3 % konfessionslos.<ref>{{Webarchiv | url=http://www.lds.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2003/pdf/90_03_rb7.pdf | wayback=20061003140532 | text=Schüler an allgemeinbildenden Schulen in NRW nach Religionszugehörigkeit}}, PDF, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Stand 2002/03</ref> |

||

In Löhne finden sich die |

In Löhne finden sich die fünf [[evangelisch-lutherisch]]e [[Kirchengemeinde]]n Gohfeld,<ref>{{Internetquelle |url=https://www.kirchenkreis-vlotho.de/website/kirchengemeinden/loehne/gohfeld.html |titel=Evangelischer Kirchenkreis Vlotho – Gohfeld |werk=www.kirchenkreis-vlotho.de |abruf=2016-09-28 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20160928111620/https://www.kirchenkreis-vlotho.de/website/kirchengemeinden/loehne/gohfeld.html |archiv-datum=2016-09-28 |offline=1 |archiv-bot=2022-03-21 16:28:55 InternetArchiveBot }}</ref> Löhne-Ort, Mennighüffen, [[Obernbeck]] und Siemshof,<ref>{{Internetquelle |url=https://www.kirchenkreis-herford.de/de/Kirchengemeinden/RegionLoehne.htm |titel=Ev. Kirchenkreis Herford |werk=www.kirchenkreis-herford.de |abruf=2016-09-28 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20160928111623/https://www.kirchenkreis-herford.de/de/Kirchengemeinden/RegionLoehne.htm |archiv-datum=2016-09-28 |offline=ja |archiv-bot=2019-04-28 20:23:27 InternetArchiveBot }}</ref> die zur [[Evangelische Kirche von Westfalen|Evangelischen Kirche von Westfalen]] gehören, sowie die evangelisch-[[Freikirche|freikirchlichen]] Gemeinden „Kreuzkirche“ und „Christliche Gemeinde Mennighüffen“. Die Löhner [[Katholizismus|Katholiken]] des [[Erzbistum Paderborn|Erzbistums Paderborn]] sind in der [[Pfarrei]] [[St. Laurentius (Löhne)|St. Laurentius]]<ref name="Laurentius">[http://www.laurentiuskirche-loehne.de/ St. Laurentiuskirche], Internetpräsenz der St. Laurentiusgemeinde.</ref> organisiert, die Mitglieder der [[neuapostolisch]]en Kirche gehören zur Gemeinde in Bad Oeynhausen.<ref>[http://www.nak-herford.de/index.php?id=hf_geschichte Homepage: Geschichte der neuapostholische Gemeinden im Kreis Herford], abgerufen am 9. Dezember 2015</ref> |

||

Der [[Islam]] ist durch eine [[Moschee]] nebst Kulturzentrum vertreten, auch der Islamische Verband und die Vereinigung Islamischer Türkischer Arbeiter stellen Gebetsräume zur Verfügung. |

|||

Ebenfalls vertreten sind [[Jesiden]]. Die Gesellschaft jesidischer Akademiker hat das Schloss Ulenburg erworben.<ref>[https://www.nw.de/lokal/kreis_herford/loehne/20446890_Empfang-fuer-Jesiden.html Ndeue Westfälische:Löhne heißt die Jesiden willkommen] Ausgabe vom 4. Mai 2015, abgerufen am 4. Juli 2019</ref> |

|||

== Politik == |

== Politik == |

||

{{Sitzverteilung |

|||

Die Bürger der Gemeinde wählen in direkter Wahl einen zurzeit 44 Sitze zählenden Gemeinderat sowie seit 1999 den Bürgermeister, der seit 1997 auch Leiter der Stadtverwaltung ist. Das Amt des Gemeindedirektors gibt es seit 1997 daher nicht mehr. |

|||

| Überschrift = Sitzverteilung im<br />Stadtrat 2020 |

|||

| float = right |

|||

| LINKE|GRÜNE|SPD|FW|FDP|CDU |

|||

| LINKE = 2 |

|||

| LINKE Link = LINKE |

|||

| GRÜNE = 7 |

|||

| GRÜNE Link = Grüne |

|||

| SPD = 22 |

|||

| SPD Link = SPD |

|||

| FW = 4 |

|||

| FW Link = LBA |

|||

| FDP = 1 |

|||

| FDP Link = FDP |

|||

| CDU = 12 |

|||

| CDU Link = CDU |

|||

}} |

|||

Die Bürger der Gemeinde wählen in direkter Wahl den Gemeinderat sowie seit 1999 den Bürgermeister, der seit 1997 auch Leiter der Stadtverwaltung ist. Das Amt des Gemeindedirektors gibt es seit 1997 daher nicht mehr. |

|||

=== Stadtrat === |

=== Stadtrat === |

||

Der Stadtrat von Löhne hat derzeit |

Der Stadtrat von Löhne hat derzeit 48 Mitglieder. Hinzu kommt der Bürgermeister als Ratsvorsitzender. |

||

Die sich den [[ |

Die sich den [[Wählergruppe|Freien Wählern]] zurechnende Löhner Bürger-Allianz gründete sich 2001 unter Federführung zweier aus der CDU-Ratsfraktion ausgetretenen Stadträte. Die seit den 1980er Jahren bestehende Bunte Liste Löhne deckte in Löhne lange allein das politische Spektrum links der SPD ab und schloss sich 2009 der Partei [[Die Linke]] an<ref>[http://www.nw-news.de/lokale_news/loehne/loehne/?em_cnt=3024519&em_loc=162 Neue Westfälische, 10. Juli 2009]{{Toter Link|url=http://www.nw-news.de/lokale_news/loehne/loehne/?em_cnt=3024519&em_loc=162 |date=2022-03 |archivebot=2022-03-21 16:28:55 InternetArchiveBot }}</ref>. [[Bündnis 90/Die Grünen|Die Grünen]], zuvor in Löhne nicht vertreten, gründeten 2007 einen eigenen Ortsverband und traten 2009 erstmals zur Kommunalwahl an. |

||

Die folgende Tabelle zeigt die Kommunalwahlergebnisse seit 1975: |

Die folgende Tabelle zeigt die Kommunalwahlergebnisse seit 1975: |

||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

|- style="background:# |

|- style="background:#EFEFEF;" |

||

! |

!<ref>[https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/logon Landesdatenbank NRW; Wahlergebnisse zum Gemeindecode 05758024]</ref><ref>[http://www.wahlen.lds.nrw.de/kommunalwahlen/index.html Landesbetrieb Information und Technik NRW: Kommunalwahlen]</ref><ref>[http://alt.wahlergebnisse.nrw.de/kommunalwahlen/1999/buergermeister_kreisang_gem/c758024kw00.htm Information und Technik NRW]</ref><ref>[http://wahl.krz.de/ewkw2014/05758024/grafik4537.htm KRZ Lemgo]</ref> |

||

! colspan="2" |2020<ref>{{Internetquelle |url=https://wahl.krz.de/KW_2020/05758024/html5/Ratswahl_NRW_75_Gemeinde_Stadt_Loehne.html |titel=Ratswahl - Kommunalwahlen 2020 in der Stadt Löhne - Gesamtergebnis |abruf=2020-10-25}}</ref> |

|||

! colspan="2" | 2009 |

|||

! colspan="2" |

! colspan="2"| 2014 |

||

! colspan="2" |

! colspan="2"| 2009 |

||

! colspan="2" |

! colspan="2"| 2004 |

||

! colspan="2" |

! colspan="2"| 1999 |

||

! colspan="2" |

! colspan="2"| 1994 |

||

! colspan="2" |

! colspan="2"| 1989 |

||

! colspan="2" |

! colspan="2"| 1984 |

||

! colspan="2"| 1979 |

|||

|- style="background:#efefef;" |

|||

! colspan="2"| 1975 |

|||

|- style="background:#EFEFEF;" |

|||

! Partei |

! Partei |

||

!Sitze |

|||

!% |

|||

! Sitze || % |

|||

! Sitze || % |

! Sitze || % |

||

! Sitze || % |

! Sitze || % |

||

| Zeile 274: | Zeile 322: | ||

! Sitze || % |

! Sitze || % |

||

|- style="text-align:right;" |

|- style="text-align:right;" |

||

| style="text-align:left;"| [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] || 19 || 44,05 || 19 || 42,50 || 22 || 48,59 || 23 || 47,66 || 23 || 48,67 || 25 || 55,16 || 24 || 52,63 || 24 || 49,62 |

| style="text-align:left;"| [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] |

||

|22 |

|||

|45,00|| 18 || 40,56 || 19 || 44,05 || 19 || 42,50 || 22 || 48,59 || 23 || 47,66 || 23 || 48,67 || 25 || 55,16 || 24 || 52,63 || 24 || 49,62 |

|||

|- style="text-align:right;" |

|- style="text-align:right;" |

||

| style="text-align:left;"| [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] || 14 || 32,61 || 17 || 39,71 || 19 || 43,94 || 19 || 40,73 || 16 || 35,25 || 18 || 39,53 || 19 || 41,80 || 18 || 41,98 |

| style="text-align:left;"| [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] |

||

|12 |

|||

|24,62|| 15 || 33,61 || 14 || 32,61 || 17 || 39,71 || 19 || 43,94 || 19 || 40,73 || 16 || 35,25 || 18 || 39,53 || 19 || 41,80 || 18 || 41,98 |

|||

|- style="text-align:right;" |

|- style="text-align:right;" |

||

| style="text-align:left;"| [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || 3 || 6,58 || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – |

| style="text-align:left;"| [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] |

||

|7 |

|||

|14,33|| 4 || 9,47 || 3 || 6,58 || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – |

|||

|- style="text-align:right;" |

|- style="text-align:right;" |

||

| style="text-align:left;"| [[ |

| style="text-align:left;"| [[Wählergruppe|LBA]]<sup>1</sup> |

||

|4 |

|||

|7,41|| 4 || 8,69 || 3 || 6,56 || 4 || 9,38 || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – |

|||

|- style="text-align:right;" |

|- style="text-align:right;" |

||

| style="text-align:left;"| [[Freie Demokratische Partei|FDP]] || 3 || 5,66 || 2 || 3,53 || 1 || 2,63 || 0 || 4,60 || 3 || 7,80 || 2 || 5,30 || 2 || 5,57 || 3 || 8,39 |

| style="text-align:left;"| [[Freie Demokratische Partei|FDP]] |

||

|1 |

|||

|3,06|| 1 || 2,22 || 3 || 5,66 || 2 || 3,53 || 1 || 2,63 || 0 || 4,60 || 3 || 7,80 || 2 || 5,30 || 2 || 5,57 || 3 || 8,39 |

|||

|- style="text-align:right;" |

|- style="text-align:right;" |

||

| style="text-align:left;"| [[Die Linke|Linke]]/BLL<sup>2</sup> || 2 || 4,54 || 2 || 4,88 || 2 || 4,84 || 3 || 7,00 || 3 || 8,28 || – || – || – || – || – || – |

| style="text-align:left;"| [[Die Linke|Linke]]/BLL<sup>2</sup> |

||

|2 |

|||

|4,59|| 2 || 5,45 || 2 || 4,54 || 2 || 4,88 || 2 || 4,84 || 3 || 7,00 || 3 || 8,28 || – || – || – || – || – || – |

|||

|- style="text-align:right;" |

|||

| style="text-align:left;"| [[Die PARTEI|PARTEI]] |

|||

|– |

|||

|0,68 |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|– |

|||

|- class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right;" |

|- class="hintergrundfarbe5" style="text-align:right;" |

||

|Gesamt<sup>3</sup> |

|Gesamt<sup>3</sup> |

||

|48 |

|||

| 44 || 100 || 44 || 100 || 44 || 100 || 45 || 100 || 45 || 100 || 45 || 100 || 45 || 100 || 45 || 100 |

|||

|100 |

|||

| 44 || 100 || 44 || 100 || 44 || 100 || 44 || 100 || 45 || 100 || 45 || 100 || 45 || 100 || 45 || 100 || 45 || 100 |

|||

|- class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center;" |

|- class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center;" |

||

| |

| style="text-align:left;" " | Wahlbeteiligung |

||

| colspan="2" |48,94 |

|||

| colspan="2" | 52,97 || colspan="2" | 54,16 || colspan="2" | 53,83 || colspan="2" | 81,96 || colspan="2" | 66,92 || colspan="2" | 70,31 || colspan="2" | 75,07 || colspan="2" | 87,84 |

|||

| colspan="2" | 47,46 || colspan="2" | 52,97 || colspan="2" | 54,16 || colspan="2" | 53,83 || colspan="2" | 81,96 || colspan="2" | 66,92 || colspan="2" | 70,31 || colspan="2" | 75,07 || colspan="2" | 87,84 |

|||

|} |

|} |

||

<small> |

<small> |

||

| Zeile 297: | Zeile 382: | ||

<sup>3</sup>ohne Berücksichtigung von Rundungsdifferenzen |

<sup>3</sup>ohne Berücksichtigung von Rundungsdifferenzen |

||

</small> |

</small> |

||

<gallery> |

|||

Datei:Sitzverteilung Rat Löhne 2009.svg|Sitzverteilung im Rat seit 2009 |

|||

Datei:Sitzverteilung Rat Löhne 2004.svg|Zum Vergleich: Sitzverteilung im Rat von 2004 bis 2009 |

|||

</gallery> |

|||

=== Bürgermeister === |

=== Bürgermeister === |

||

Bei der Bürgermeisterwahl 2009 löste Heinz-Dieter Held (SPD) mit 48,05 Prozent den parteilosen, von der CDU unterstützten Amtsinhaber Kurt Quernheim (35,33 %) ab. Dieser hatte sich 2004 im zweiten Wahlgang mit 51,11 % der Stimmen gegen den SPD-Kandidaten Egon Schewe (48,89 %) durchsetzen können, der im ersten Wahlgang noch mehr Stimmen als Quernheim erhalten hatte. Kurt Quernheim, bislang Leiter des städtischen Hoch- und Tiefbauamtes, war bis Mitte der 1990er Jahre Mitglied der SPD, verließ dann jedoch die Partei. Als Bürgermeister stützte er sich im Rat vornehmlich auf die Fraktionen von CDU, LBA und FDP. Seine Vorgänger waren Werner Hamel (SPD) von 1992 bis 2004 (1999 mit 55,3 % der Stimmen im ersten Wahlgang direkt gewählt) und Heinrich Schneider (SPD) von 1969 bis 1992. |

Seit dem 21. Oktober 2015 übt [[Bernd Poggemöller]] (SPD) das Bürgermeisteramt aus. Er setzte sich gegen Ricarda Hoffmann (CDU) mit 55,05 Prozent durch, die 36 Prozent erreichte. Er wurde 2020 mit 62,84 % der Stimmen im Amt bestätigt.<ref>{{Internetquelle |url=https://wahl.krz.de/KW_2020/05758024/html5/Buergermeisterwahl_NRW_74_Gemeinde_Stadt_Loehne.html |titel=Bürgermeisterwahl - Kommunalwahlen 2020 in der Stadt Löhne - Gesamtergebnis |abruf=2020-10-25}}</ref> Bei der Bürgermeisterwahl 2009 löste [[Heinz-Dieter Held]] (SPD) mit 48,05 Prozent den parteilosen, von der CDU unterstützten Amtsinhaber [[Kurt Quernheim]] (35,33 %) ab. Dieser hatte sich 2004 im zweiten Wahlgang mit 51,11 % der Stimmen gegen den SPD-Kandidaten Egon Schewe (48,89 %) durchsetzen können, der im ersten Wahlgang noch mehr Stimmen als Quernheim erhalten hatte. Kurt Quernheim, bislang Leiter des städtischen Hoch- und Tiefbauamtes, war bis Mitte der 1990er Jahre Mitglied der SPD, verließ dann jedoch die Partei. Als Bürgermeister stützte er sich im Rat vornehmlich auf die Fraktionen von CDU, LBA und FDP. Seine Vorgänger waren Werner Hamel (SPD) von 1992 bis 2004 (1999 mit 55,3 % der Stimmen im ersten Wahlgang direkt gewählt) und Heinrich Schneider (SPD) von 1969 bis 1992. |

||

=== Wappen === |

=== Wappen === |

||

[[Datei:Wappen der Stadt Löhne.svg|80px|links]] |

[[Datei:Wappen der Stadt Löhne.svg|80px|links|Wappen der Stadt Löhne]] |

||

[[Blasonierung]]: „In Grün ein schräglinker silberner Wellenbalken, belegt mit drei roten Seeblättern.“ |

[[Blasonierung]]: „In Grün ein schräglinker silberner Wellenbalken, belegt mit drei roten Seeblättern.“ |

||

Das 1970 vom Regierungspräsidenten in Detmold genehmigte Löhner [[Wappen]] versinnbildlicht im silbernen Wellenbalken die Werre als Trennfluss und gleichzeitig Verbindung zwischen den beiden früheren Ämtern Gohfeld und Mennighüffen, die bis zum 31. Dezember 1968 das Amt Löhne bildeten. Die roten Seeblätter sind als heimatliches historisches Zeichen dem Wappen der Sachsenherzöge entnommen. Die Seeblätter könnten ein Sinnbild des sächsischen ''Herzogtums [[Angrivarier|Engern]]'' sein. Dieses Wappenbild könnte aber auch erst im [[16. Jahrhundert]] für den westfälischen Teil der Herzöge von [[Sachsen-Lauenburg]] entworfen worden sein. Das Wappen wurde in den dreißiger Jahren während der Zeit des Nationalsozialismus entworfen und wurde auch vom 1943 gegründeten Amt Löhne seit 1943 geführt. |

Das 1970 vom Regierungspräsidenten in Detmold genehmigte Löhner [[Wappen]] versinnbildlicht im silbernen Wellenbalken die Werre als Trennfluss und gleichzeitig Verbindung zwischen den beiden früheren Ämtern Gohfeld und Mennighüffen, die bis zum 31. Dezember 1968 das Amt Löhne bildeten. Die roten Seeblätter sind als heimatliches historisches Zeichen dem Wappen der Sachsenherzöge entnommen. Die Seeblätter könnten ein Sinnbild des sächsischen ''Herzogtums [[Angrivarier|Engern]]'' sein. Dieses Wappenbild könnte aber auch erst im [[16. Jahrhundert]] für den westfälischen Teil der Herzöge von [[Sachsen-Lauenburg]] entworfen worden sein. Das Wappen wurde in den dreißiger Jahren während der Zeit des Nationalsozialismus entworfen und wurde auch vom 1943 gegründeten Amt Löhne seit 1943 geführt.<ref>https://www.loehne.de/Verwaltung-Politik/Rathaus/Wappen</ref> |

||

{{Siehe auch|Liste der Wappen im Kreis Herford|Liste der Flaggen im Kreis Herford}} |

|||

=== Partnerstädte === |

=== Partnerstädte === |

||

[[Datei:Flagge von Löhne.svg|mini|Flagge der Stadt Löhne]] |

|||

Partnerstadt von Löhne ist seit 1973 die 15.952 Einwohner zählende [[Kärnten|Kärntner]] Stadtgemeinde [[Spittal an der Drau]] ([[Österreich]]). Daneben bestehen freundschaftliche Beziehungen zu: |

|||

Partnerstadt von Löhne ist seit 1973 die 15.952 Einwohner zählende [[Kärnten|Kärntner]] Stadtgemeinde [[Spittal an der Drau]] ([[Österreich]]). Daneben bestehen freundschaftliche Beziehungen zu:<ref> [https://www.loehne.de/Rathaus/Daten-und-Fakten/Partnerst%C3%A4dte HP Löhne, Partnerstädte] abgerufen am 14. Mai 2018</ref> |

|||

*[[Columbus (Indiana)|Columbus]], [[Indiana]], [[Vereinigte Staaten|USA]] (seit 1993) |

|||

* |

* [[Columbus (Indiana)|Columbus]], [[Indiana]], [[Vereinigte Staaten|USA]] (seit 1993) |

||

*[[ |

* [[Condega]], [[Estelí (Departamento)|Departamento Estelí]], [[Nicaragua]] (seit 1994) |

||

*[[ |

* [[Röbel/Müritz]], [[Landkreis Mecklenburgische Seenplatte]], [[Mecklenburg-Vorpommern]] (seit 1996) |

||

* [[Mielec]], [[Woiwodschaft Karpatenvorland]], [[Polen]] (seit 2002) |

|||

== Infrastruktur und Wirtschaft == |

== Infrastruktur und Wirtschaft == |

||

=== Verkehr === |

=== Verkehr === |

||

==== Straßenverkehr ==== |

==== Straßenverkehr ==== |

||

Löhne hat drei Anschlussstellen an der [[Bundesautobahn 30 |

Löhne hat drei Anschlussstellen an der [[Bundesautobahn 30]] (A 30), die das Stadtgebiet in West-Ost-Richtung durchquert. Vom ehemaligen Dreieck Löhne (heute ''Anschlussstelle Gohfeld'') führt die [[Bundesstraße 611]] zur Anschlussstelle Vlotho West der [[Bundesautobahn 2]] (A 2), die etwa zwei bis drei Kilometer südöstlich des Stadtgebietes verläuft. In Wittel zweigt von der B 611 die Landesstraße 860 nach [[Herford]] ab, wo sie als [[Bundesstraße 61]] weiter nach [[Bielefeld]] und [[Gütersloh]] führt. Die [[Bundesstraße 239]] verläuft unweit der Westgrenze der Stadt. Im September 2008 wurde mit dem Bau der sogenannten [[Bundesautobahn 30#Bau der Nordumgehung von Bad Oeynhausen|Nordumgehung Bad Oeynhausen]] begonnen. Diese wurde im Dezember 2018 fertiggestellt. Mit dem Bau hat, ausgehend vom Dreieck Löhne, die A 30 auf [[Bad Oeynhausen]]er Stadtgebiet den bislang fehlenden direkten Anschluss an die A 2 erhalten. In der Lokalpolitik wie auch der Bevölkerung Löhnes war das Projekt umstritten. |

||

==== Schienen- und Busverkehr ==== |

==== Schienen- und Busverkehr ==== |

||

[[Datei:Loehne Bahnhof.JPG| |

[[Datei:Loehne Bahnhof.JPG|mini|Bahnhof Löhne]] |

||

[[Datei:Haupteingang des Bahnhofs Löhne (Westf).jpg|mini|Haupteingang des Bahnhofs Löhne (Westf)]] |

|||

→ Hauptartikel [[Nahverkehr im Kreis Herford]] |

|||

{{Hauptartikel|Nahverkehr im Kreis Herford}} |

|||

Der [[Bahnhof Löhne]] hatte früher als [[Knotenpunkt (Verkehr)|Knotenpunkt]] der Bahnstrecken [[Bahnstrecke Hamm–Minden|Hamm–Minden]], [[Hannoversche Westbahn]] und [[Bahnstrecke Elze–Löhne|Weserbahn]] für den Personen- und Güterverkehr große Bedeutung. |

Der [[Bahnhof Löhne]] hatte früher als [[Knotenpunkt (Verkehr)|Knotenpunkt]] der Bahnstrecken [[Bahnstrecke Hamm–Minden|Hamm–Minden]], [[Hannoversche Westbahn]] und [[Bahnstrecke Elze–Löhne|Weserbahn]] für den Personen- und Güterverkehr große Bedeutung. Heute bestehen mit Regionalzügen Direktverbindungen meistens im Stundentakt in folgende Richtungen: [[Bielefeld]]–[[Ruhrgebiet]]–[[Düsseldorf]]–[[Flughafen Köln/Bonn]], [[Minden]]–[[Hannover]]–[[Braunschweig]], [[Hameln]]–[[Hildesheim]] und im Zweistundentakt [[Osnabrück]]–[[Rheine]] sowie über [[Petershagen]] nach [[Nienburg/Weser|Nienburg]]. Der Bahnhof ''Gohfeld'' ist seit 1992 außer Betrieb. Der Rangierbahnhof Löhne wurde ebenfalls stillgelegt. |

||

Der Busverkehr in Löhne wird unter dem Markennamen ''[[Werre-Bus]]'' betrieben. [[ |

Der Busverkehr in Löhne wird unter dem Markennamen ''[[Werre-Bus]]'' betrieben. [[Regionalbusverkehr|Regionalbusse]] übernehmen Teile der innerstädtischen Verkehrserschließung. Große Fahrzeuge und ein genereller Betrieb ohne Voranmeldung werden nur auf den Linien in Richtung Bad Oeynhausen (430), Herford (425) und Hüllhorst (615) angeboten. Auf reinen Stadtlinien kommen [[Kleinbus]]se zum Einsatz, die großenteils im [[ÖPNV-Sonderformen|Anrufbetrieb]] verkehren („TaxiBus“). Gefahren wird mit Ausnahme der Linie 430 (werktags Halbstundentakt) im 60-Minuten-Takt, zentraler Verknüpfungspunkt ist der [[Busbahnhof]] ''Erich-Maria-Remarque-Platz/Bahnhof''. Im [[Schülerverkehr]] erfolgen verstärkte Angebote mit großen Fahrzeugen. |

||

Löhne gehört zum Tarifverbund |

Löhne gehört zum Tarifverbund [[Westfalentarif]] (Netz [[OWL Verkehr|TeutoOWL]]). |

||

==== Flugverkehr ==== |

==== Flugverkehr ==== |

||

Die Flughäfen [[Flughafen Münster/Osnabrück|Münster/Osnabrück]], [[Flughafen Paderborn-Lippstadt|Paderborn/Lippstadt]] sowie [[Flughafen Hannover|Hannover]] liegen jeweils etwa 85 km entfernt. |

|||

Der nächste internationale [[Flughafen]] ist der 90 km entfernte [[Flughafen Hannover/Langenhagen]]. Ein zweiter Flughafen ist der südwestlich gelegene [[Flughafen Paderborn-Lippstadt]], der knapp 100 Kilometer von Löhne entfernt ist. |

|||

==== Fahrradverkehr ==== |

==== Fahrradverkehr ==== |

||

In und um Löhne gibt es ein ausgeschildertes Radwegenetz und mehrere lokale Fahrradrouten. Löhne liegt am [[Else-Werre-Radweg]] durch das Else- und Werretal von der Else-[[Bifurkation (Gewässer)|Bifurkation]] bis zur 10 km entfernten Weser. Ein zweiter [[Fahrradweg]] ist der [[Soleweg]] an, ein Rundkurs auf den Spuren der Salzgewinnung. |

In und um Löhne gibt es ein ausgeschildertes Radwegenetz und mehrere lokale Fahrradrouten. Löhne liegt am [[Else-Werre-Radweg]] durch das Else- und Werretal von der Else-[[Bifurkation (Gewässer)|Bifurkation]] bis zur 10 km entfernten Weser. Ein zweiter [[Fahrradweg]] ist der [[Soleweg]] an, ein Rundkurs auf den Spuren der Salzgewinnung. |

||

=== |

=== Wirtschaft === |

||

Die Wirtschaft ist mittelständisch geprägt. Seit 2005 nennt sich Löhne „Weltstadt der Küchen“, da hier vier große Küchenmöbelhersteller ansässig sind. Größte Arbeitgeber sind die Küchenhersteller [[Nolte Küchen|Nolte]], [[SieMatic]] |

Die Wirtschaft ist mittelständisch geprägt. Seit 2005 nennt sich Löhne „Weltstadt der Küchen“, da hier vier große Küchenmöbelhersteller ansässig sind. Größte Arbeitgeber sind die Küchenhersteller [[Nolte Küchen|Nolte]], [[SieMatic]] und [[Bauformat]]. 1000 Arbeitsplätze bestehen bei Zulieferern der Küchenindustrie. Jährlich im September findet die ''Küchenmeile'', eine Gemeinschaftsmesse der Küchenmöbelhersteller statt. |

||

Das [[Verfügbares Einkommen|verfügbare Einkommen]] lag 2015 in Löhne mit 21.118 € pro Einwohner sowohl unter dem Durchschnitt des Kreises Herford (22.012 €) als auch unter dem Landesdurchschnitt (21.336 €); damit liegt Löhne an Rangstelle 241 aller 396 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen.<ref>[https://www.it.nrw/sites/default/files/atoms/files/257_17.pdf Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in NRW], S. 1, 57–58.</ref> |

|||

=== Medien === |

=== Medien === |

||

Als [[Tageszeitung]]en erscheinen die [[Neue Westfälische]] und das [[Westfalen-Blatt]] mit Lokalteil für Löhne. Das Lokalradio [[Radio Herford]] ist auf 94,9 MHz zu empfangen. Löhne gehört zum Bereich des Regionalstudios [[WDR |

Als [[Tageszeitung]]en erscheinen die [[Neue Westfälische]] und das [[Westfalen-Blatt]] mit Lokalteil für Löhne. Das Lokalradio [[Radio Herford]] ist auf 94,9 MHz zu empfangen. Löhne gehört zum Bereich des Regionalstudios [[WDR-Studio Bielefeld|Bielefeld]] des [[Westdeutscher Rundfunk Köln|Westdeutschen Rundfunks]]. |

||

=== Bildung === |

=== Bildung === |

||

Löhne hat acht [[Grundschule]]n |

Löhne hat acht [[Grundschule]]n, zwei [[Realschule]]n (Städtische Realschule Löhne und Goethe-Realschule), die Bertolt-Brecht-[[Gesamtschule]], das [[Städtisches Gymnasium Löhne|städtische Gymnasium Löhne]], das August-Griese-[[Berufskolleg]], die Werretalschule ([[Förderschule (Deutschland)|Sonderschule]] für [[Lernbehinderung|Lernbehinderte]]) sowie eine [[Volkshochschule]]. |

||

Die Hauptschule Löhne-West erhielt 2005 den dritten Preis beim Hauptschulwettbewerb „Deutschlands beste Hauptschulen“, der von der [[Hertie-Stiftung]] und der [[Robert-Bosch-Stiftung]] ins Leben gerufen worden war |

Die ehemalige [[Hauptschule]] Löhne-West erhielt 2005 den dritten Preis beim Hauptschulwettbewerb „Deutschlands beste Hauptschulen“, der von der [[Hertie-Stiftung]] und der [[Robert-Bosch-Stiftung]] ins Leben gerufen worden war<ref>[https://www.ghst.de/index.php?c=19&sid=&cms_det=658 Deutschlands beste Hauptschulen. Bundespräsident Horst Köhler verleiht den Hauptschulpreis 2005], html, Abrufdatum: Juli 2007</ref>. 2008 wurde sie für ihren Ansatz einer betont individuellen Förderung der Schüler vom NRW-Schulministerium ausgezeichnet. In Anerkennung dessen stattete Bundeskanzlerin [[Angela Merkel]] am 22. August 2008 auf ihrer sogenannten Bildungsreise der Hauptschule einen Besuch ab. |

||

=== Öffentliche Einrichtungen=== |

|||

Die Stadt Löhne verfügt über eine [[Freiwillige Feuerwehr]] mit einer hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache sowie dem Löschzug ''Gohfeld Wittel'', den Löschgruppen ''Löhne-Bahnhof'', ''Mennighüffen'', ''Obernbeck'' und ''Löhne-Ort''. Letztere erreichte [[1985]] internationale Aufmerksamkeit, als man bei den [[Internationale Feuerwehrwettkämpfe|Internationalen Feuerwehrwettkämpfen]] in [[Vöcklabruck]] eine Goldmedaille erringen konnte. |

|||

== Kultur und Freizeit == |

== Kultur und Freizeit == |

||

=== Bauwerke und Parks === |

=== Bauwerke und Parks === |

||

==== Ulenburger Schloss ==== |

|||

[[Datei:Loehne Ulenburg.JPG|miniatur|Schloss Ulenburg]] |

|||

[[Datei: |

[[Datei:Loehne Ulenburg.JPG|mini|Schloss Ulenburg]] |

||

[[Datei:Ulenburger Allee.jpg|mini|Ulenburger Allee]] |

|||

[[Datei:Bad Oenyhausen7.JPG|miniatur|Wasserkrater, [[Aqua Magica]]]] |

|||

[[Datei:Löhne Rürups Mühle.JPG|mini|Rürupsmühle, österlich geschmückt]] |

|||

''Ulenburger Schloss'': Die [[Ulenburg]] ist ein [[Wasserschloss (Gebäude)|Wasserschloss]] im Stil der [[Weserrenaissance]]. 1299 erstmals erwähnt, erhielt der Rittersitz im Wesentlichen zwischen 1568 bis 1570 sein heutiges Aussehen, bis etwa 1900 erfolgten noch kleinere Umbauten. Heutiger Besitzer ist die Heil- und Pflegeanstalt Wittekindshof, welche die Anlage zusammen mit den anbei liegenden Gutsgebäuden als diakonische Einrichtung mit Wohn- und Arbeitsstätten für Geistigbehinderte nutzt. Das Schloss kann nach vorheriger Absprache besichtigt werden. |

|||

[[Datei:2. Löhner Bürgerwald.jpg|mini|Der 2. Löhner Bürgerwald im Wassiek, Obernbeck]] |

|||

Die [[Wasserschloss Ulenburg|Ulenburg]] ist ein [[Wasserschloss (Gebäude)|Wasserschloss]] im Stil der [[Weserrenaissance]]. Der Rittersitz erhielt im Wesentlichen zwischen 1568 und 1570 sein heutiges Aussehen, bis etwa 1900 erfolgten noch kleinere Umbauten. Die Jahreszahl 1299, die nachträglich über dem Haupteingang und auf einer Wetterfahne angebracht wurde, gilt fälschlicherweise als Jahr der Erbauung und bezieht sich nicht auf das Löhner Wasserschloss. Allerdings wird dieses Datum auch im [[Dehio-Handbuch|Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler]] und in der Denkmalliste der Stadtverwaltung genannt.<ref>[http://www.nw.de/lokal/kreis_herford/loehne/loehne/20460081_Das-aelteste-Loehner-Haus.html Gemäuer mit Geschichte], Neue Westfälische vom 16. Mai 2015, abgerufen am 25. Juni 2017</ref> |

|||

Im Jahr 2015 wechselte das Schloss von der [[Wittekindshof|Diakonische Stiftung Wittekindshof]], welche die Anlage zusammen mit den anbei liegenden Gutsgebäuden als diakonische Einrichtung mit Wohn- und Arbeitsstätten für geistig Behinderte nutzte, in den Besitz einer [[Jesiden|Jesidischen Gemeinde]] und wird seitdem umgebaut.<ref>[http://www.westfalen-blatt.de/OWL/Lokales/Kreis-Herford/Loehne/1862486-Diakonische-Stiftung-Wittekindshof-trennt-sich-von-Immobilie-Vertragsunterzeichnung-am-Freitagnachmittag-Jesiden-kaufen-Schloss-Ulenburg Diakonische Stiftung Wittekindshof trennt sich von Immobilie – Vertragsunterzeichnung am Freitagnachmittag Jesiden kaufen Schloss Ulenburg], Westfalenblatt vom 30. Januar 2015, abgerufen am 25. Juni 2017</ref> Der Schlosspark kann besichtigt werden. |

|||

An die Anlage schließt sich auf einer Insel zwischen [[Gräfte]]n und Mühlenbach der ''Ulenburger Schlosspark'' an. Er wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als [[Landschaftspark]] angelegt und enthält alten Baumbestand und weite Rasenflächen, außerdem ein Rasenrondell mit Sommerblumenbepflanzung. Der Park ist öffentlich zugänglich und bildet im Sommer häufig die Kulisse für Kulturveranstaltungen im Freien, etwa das Löhner Sommertheater.<ref>{{LWLGDK|10032311|Schlosspark Ulenburg}}</ref> Besonders erwähnenswert ist auch die malerische 2 km lange ''Ulenburger Allee'' mit teilweise schon im 18. Jahrhundert angepflanzten Eichen, Kastanien, Linden, Eschen und Robinien. Sie verbindet die Ulenburg mit dem anderen alten Löhner Rittersitz [[Haus Beck (Löhne-Ulenburg)|Haus Beck]], das 1147 erstmals urkundlich erwähnt wurde und sich in Privatbesitz befindet. Unweit der Ulenburg liegen außerdem mit ''Ulenburger Wald'' und ''Ulenburger Heide'' die durch Wanderwege erschlossenen größten Waldgebiete Löhnes. |

|||

==== Rürupsmühle ==== |

|||

Die Rürupsmühle ist bereits 400 Jahre alt. Zum Ensemble gehört ein Backhaus von 1841, ein Fachwerkspeicher und ein reetgedecktes Bauernhaus aus dem Jahre 1727. Vorführungen zeigen unter dem Motto „Vom Korn zum Brot“ den gesamten Herstellungsvorgang eines Brotes, wie er in früherer Zeit ablief.<ref>[https://ruerupsmuehle.de/index.htm Homepage der Rürupsmühle]</ref> |

|||

==== Landesgartenschau 2000 ==== |

|||

Für die [[Landesgartenschau Bad Oeynhausen/Löhne 2000]] in Bad Oeynhausen und Löhne wurde 1997 der „Park der Magischen Wasser“ von den französischen Landschaftsarchitekten [[Henri Bava]] und [[Olivier Philippe]] entworfen. Der rund 20 [[Hektar]] große Park bezieht unter anderem die solehaltigen, warmen Heilquellen ein, die Oeynhausen zum Bad machen. Das Gelände der ehemaligen [[Landesgartenschau]] ist heute der Landschaftspark [[Aqua Magica]].<ref>{{LWLGDK|10034863|Park der magischen Wasser}}</ref> |

|||

==== Bürgerwälder ==== |

|||