„Großschreibung“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

K Änderungen von 91.61.139.77 (Diskussion) auf die letzte Version von Serols zurückgesetzt |

K Änderungen von 46.114.111.212 (Diskussion) auf die letzte Version von Brettchenweber zurückgesetzt Markierung: Zurücksetzung |

||

| (135 dazwischenliegende Versionen von 81 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Weiterleitungshinweis|Groß- und Kleinschreibung|''Kleinschreibung'' im Besonderen siehe unter [[Kleinschreibung]].}} |

{{Weiterleitungshinweis|Groß- und Kleinschreibung|''Kleinschreibung'' im Besonderen siehe unter [[Kleinschreibung]].}} |

||

{{Mehrere Bilder|align=right|Richtung=horizontal|Kopfzeile=Vergleich|Kopfzeile_align=center|Breite=220 |

{{Mehrere Bilder|align=right|Richtung=horizontal|Kopfzeile=Vergleich|Kopfzeile_align=center|Breite=220 |

||

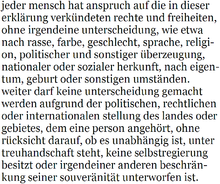

|Bild1=Textbeispiel Grossschreibung.png|Untertitel1=Großschreibung |

|Bild1=Textbeispiel Grossschreibung.png|Untertitel1=Gemäßigte Großschreibung |

||

|Bild2=Textbeispiel Kleinschreibung.png|Untertitel2=Kleinschreibung}} |

|Bild2=Textbeispiel Kleinschreibung.png|Untertitel2=Konsequente Kleinschreibung}} |

||

'''Großschreibung''' ist der Einsatz von Großbuchstaben ([[Majuskel]]n, [[Versal]]ien) in einer [[Schrift]], die sowohl [[Minuskel]]n als auch Majuskeln kennt und deren gemischte Verwendung im selben [[Text]] gestattet. |

|||

Das Adjektiv „großgeschrieben“ kann sich sowohl auf einen einzelnen [[Buchstabe]]n als auch auf ein [[Wort]] beziehen. Bei einem Wort bedeutet es im Regelfall die Großschreibung des ersten Buchstabens und die Kleinschreibung aller folgenden Buchstaben des Wortes. Das Großschreiben aller Buchstaben eines Wortes wird als durchgehende oder konsequente Großschreibung, Versalschrift oder [[Majuskelschrift]] bezeichnet. |

|||

'''Großschreibung''' ist der Einsatz von Großbuchstaben ([[Majuskel]]n, Versalien) in der [[Schrift]]. Dies bezieht sich auf jene [[Geschriebene Sprache|Schriftsprachen]], deren [[Alphabet]]e nicht nur zwischen [[Minuskel]]n und Majuskeln unterscheiden, sondern auch beide Buchstabentypen im selben Text verwenden und überhaupt eine [[Worttrennung]] kennen. Dies trifft seit dem Mittelalter insbesondere auf das [[Lateinisches Alphabet|lateinische]], [[Kyrillisches Alphabet|kyrillische]], [[griechisches Alphabet|griechische]] und [[armenisches Alphabet|armenische Alphabet]] in jeweils unterschiedlicher Ausprägung zu. |

|||

Das ''ausschließliche'' Setzen von Großbuchstaben wird nicht als Großschreibung, sondern als [[Versalschrift]] bezeichnet. |

|||

| ⚫ | In den antiken und frühmittelalterlichen Schriftsystemen des griechisch-lateinischen Schriftenkreises (inklusive [[Runen]], [[Irische Schrift|irischer Schrift]], [[Koptische Schrift|koptischer Schrift]] |

||

Während ''konsequente [[Kleinschreibung]]'' die Vermeidung aller Großbuchstaben bedeutet, lässt die ''gemäßigte Kleinschreibung'' (welche auch als ''gemäßigte Großschreibung'' bezeichnet wird) bestimmte Fälle großgeschriebener Wörter zu, etwa am [[Satzanfang]] oder bei [[Eigenname]]n. So werden in vielen europäischen Schriftsprachen Eigennamen sowie [[Religion|religiöse]] Bezeichnungen großgeschrieben, auch bei [[Höflichkeitsform]]en findet sich häufig die Großschreibung. |

Während ''konsequente [[Kleinschreibung]]'' die Vermeidung aller Großbuchstaben bedeutet, lässt die ''gemäßigte Kleinschreibung'' (welche auch als ''gemäßigte Großschreibung'' bezeichnet wird) bestimmte Fälle großgeschriebener Wörter zu, etwa am [[Satzanfang]] oder bei [[Eigenname]]n. So werden in vielen europäischen Schriftsprachen Eigennamen sowie [[Religion|religiöse]] Bezeichnungen großgeschrieben, auch bei [[Höflichkeitsform]]en findet sich häufig die Großschreibung. |

||

== Vorkommen == |

|||

| ⚫ | |||

== Geschichte == |

== Geschichte == |

||

Die Großschreibung im [[Deutsche Sprache|Deutschen]] entstand im Spätmittelalter (erst in |

Die Großschreibung im [[Deutsche Sprache|Deutschen]] entstand im [[Spätmittelalter]] (erst in [[mittellatein]]ischen Texten im 13. Jahrhundert und im Deutschen ab dem 14. Jahrhundert). Dabei wurden bei einzelnen Wörtern (nicht nur Substantiven) der erste oder die ersten paar Buchstaben in [[Versalien]] gesetzt, um diese Wörter besonders zu betonen. Bevorzugt Begriffe aus dem religiösen Kontext wurden auf diese Art hervorgehoben (z. B. „GOtt“<!--[sic!]-->).<ref>Siehe etwa [https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AHamburger_Vergleich_1701.pdf&page=2 Seite 2] der Vertragsurkunde des [[Hamburger Vergleich (1701)|Hamburger Vergleichs von 1701]].</ref><ref>[http://decemsys.de/sonstig/gesch-rs.pdf Michael Schneider: ''Geschichte der deutschen Orthographie unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung seit 1994.'' Materialien zur (neuen) deutschen Orthographie, Universität Marburg, S. 1–30.]</ref> |

||

Die |

Die Großschreibung aller [[Substantiv]]e und substantivierten Formen im Deutschen wurde im 17. Jahrhundert, im Zeitalter des [[Barock]] eingeführt.<ref>„Das Barock hat in die deutsche Rechtschreibung die [[Majuskel]] eingebürgert.“ [[Walter Benjamin]]: ''Gesammelte Schriften.'' Frankfurt am Main 1980, Band 1, S. 382.</ref> |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

Auch im Englischen war zeitweise eine Großschreibung von Nomen verbreitet; sie erreichte ihren Höhepunkt im späten 17. und verlor sich endgültig im Laufe des 19. Jahrhunderts.<ref>[https://www.grammarphobia.com/blog/2014/10/capital-letters.html The rise and fall of capital letters], Patricia T. O’Conner, Stewart Kellerman, 2014</ref> Ein prominentes Beispiel findet sich in der [[Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten]] von 1776.<ref>[https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript Declaration of Independence: A Transcription], National Archives and Records Administration (USA), abgerufen am 29. April 2023</ref> |

|||

Die Tendenz, einzelne Wörter durch Versalschreibweise (üblicherweise des ganzen Wortes) zu betonen, findet sich heute unabhängig vom damaligen Gebrauch und sprachübergreifend. |

Die Tendenz, einzelne Wörter durch Versalschreibweise (üblicherweise des ganzen Wortes) zu betonen, findet sich heute unabhängig vom damaligen Gebrauch und sprachübergreifend. |

||

Ein Übergang zur heute üblichen Form von Großschreibung fand allmählich durch den Gebrauch statt. Dabei entstanden im Laufe der Zeit auch die vielen Ausnahmen, etwa, dass Wörter nicht großgeschrieben werden, wenn sie im Kontext nicht als Substantive wahrgenommen werden (z. B. |

Ein Übergang zur heute üblichen Form von Großschreibung fand allmählich durch den Gebrauch statt. Dabei entstanden im Laufe der Zeit auch die vielen Ausnahmen, etwa, dass Wörter nicht großgeschrieben werden, wenn sie im Kontext nicht als Substantive wahrgenommen werden (z. B. „Das ist im allgemeinen nicht so.“); diese Ausnahme wurde im Rahmen der [[Reform der deutschen Rechtschreibung von 1996|Rechtschreibreform von 1996]] zurückgenommen. Solche Ausnahmen sollten das Lesen erleichtern, ließen dabei aber die [[Orthographie|Rechtschreibregeln]] komplexer werden. |

||

Das Internet veränderte die Rechtschreibung wieder etwas. Platzmangel und Schnelligkeit von Dialogen führte dazu, dass sich die Kleinschreibung ausgebreitet hat, speziell in E-Mails.<ref>[https://www.zeit.de/digital/internet/2013-01/chat-sprache-forschung Chats belegen das Gegenteil von Sprachverfall], Zeit, 2013-01-14.</ref> |

|||

== Deutsch und Luxemburgisch == |

|||

== Deutsch, Luxemburgisch und Friesisch == |

|||

=== Allgemein === |

=== Allgemein === |

||

Das Deutsche ist im [[ |

Das Deutsche (einschließlich der deutschen und [[plautdietsch]]en Varietäten des [[Niederdeutsche Sprache|Niederdeutschen]]) ist im [[Lateinisches Alphabet|lateinischen Alphabet]] zusammen mit dem [[Luxemburgische Sprache|Luxemburgischen]], dem [[Saterfriesische Sprache|Saterfriesischen]] und zwei [[Nordfriesische Sprache|nordfriesischen]] Schriftdialekten ([[Sölring|Sylterfriesisch]] und [[Halunder|Helgoländisch]]) die einzige Sprache, deren Rechtschreibregeln heute noch eine generelle [[Substantiv]]-Großschreibung vorschreiben, z. B. in Wörtern wie „Brot“ oder „Liebe“. Ferner werden [[Eigenname]]n großgeschrieben, wie z. B. „Peter“. Die Höflichkeitsanrede „Sie“, das entsprechende [[Possessivpronomen]] „Ihr“ und „Ihnen“ als Anrede (z. B.: Ich wäre ''Ihnen'' dankbar, wenn ''Sie''…) werden immer großgeschrieben. Die Anreden „Du“, „Ihr“ und deren gebeugte Formen („Dich“, „Euch“ usw.) hingegen können fakultativ bei direkter Ansprache des Lesers oder bei [[Apostrophe]]n großgeschrieben werden, um z. B. Höflichkeit, Ehrerbietung oder Wertschätzung auszudrücken; eine Großschreibungspflicht herrscht hier aber nicht.<ref>Duden online: [https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/gross-oder-kleinschreibung-von--em-du-du--em--und--em-ihr-ihr--em--1 ''Groß- oder Kleinschreibung von „du/Du“ und „ihr/Ihr“''] (abgerufen am 4. Februar 2015.)</ref> |

||

Neben den Substantiven werden die meisten [[Substantivierung]]en großgeschrieben. Dabei handelt es sich um Wörter aus anderen Wortarten, die den [[Kopf (Grammatik)|Kopf]] einer [[Nominalphrase]] bilden. Substantivierungen lassen sich oft daran erkennen, dass ihnen ein [[Artikel (Wortart)|Artikel]] vorangeht, der sich auf sie bezieht (''das'' Gute, ''das'' Klopfen; ''beim'' Arbeiten, ''zum'' Lachen, ''ein'' Alter, ''eine'' Drei, ''ein'' Quietschen), bzw. ein Pronomen (''dieses'' Angefertigte, ''nichts'' Aufregendes, ''dein'' Stottern), ein [[unbestimmtes Zahlwort]] (''ein paar'' |

Neben den Substantiven werden die meisten [[Substantivierung]]en großgeschrieben. Dabei handelt es sich um Wörter aus anderen Wortarten, die den [[Kopf (Grammatik)|Kopf]] einer [[Nominalphrase]] bilden. Substantivierungen lassen sich oft daran erkennen, dass ihnen ein [[Artikel (Wortart)|Artikel]] vorangeht, der sich auf sie bezieht (''das'' Gute, ''das'' Klopfen; ''beim'' Arbeiten, ''zum'' Lachen, ''ein'' Alter, ''eine'' Drei, ''ein'' Quietschen), bzw. ein [[Pronomen]] (''dieses'' Angefertigte, ''nichts'' Aufregendes, ''dein'' Stottern), ein [[unbestimmtes Zahlwort]] (''ein paar'' Reisende, ''wenig'' Gutes) oder ein anderes [[Attribut (Grammatik)|Attribut]] (''Herrn Müllers'' Können, ''lautes'' Sprechen, ''gekonntes'' Formulieren, ''leuchtendes'' Rot). Es gibt aber auch Substantivierungen, die keine solchen Begleiter aufweisen (''Gleiches'' mit ''Gleichem'' vergelten, ''Eingeweihte'' kennen sich aus, für ''Jung'' und ''Alt''). Ferner wird nicht jede Substantivierung großgeschrieben, sondern es gibt Ausnahmen (die ''beiden'', der ''andere'', von ''nah'' und ''fern''). Bei „wir haben verschiedene Bananen – die ''gelben'' schmecken besonders gut“ wird im zweiten Teil „Bananen“ ausgelassen, ''gelben'' bleibt Adjektiv. Es ist eine [[Ellipse (Sprache)|Ellipse]]. Ob ein Adjektiv in einer Ellipse groß oder klein geschrieben wird, hängt vom Bezugskontext ab. Bei nahem Bezugskontext wird kleingeschrieben, sonst groß.<ref>[https://grammis.ids-mannheim.de/fragen/46 Grammis: ''Die Großen und die Kleinen — Adjektive in elliptischen Nominalphrasen'']</ref> |

||

Adjektive und Partizipien werden auch dann großgeschrieben, wenn sie Bestandteile von [[Berufsbezeichnung]]en, [[Dienststellung]]en oder Titeln oder von [[Klassifikation]]seinheiten der Botanik, der Zoologie oder von Fahrzeugtypen sind bzw. wenn sie innerhalb konventionalisierter Bezeichnungen auftreten. Beispiele: |

Adjektive und Partizipien werden auch dann großgeschrieben, wenn sie Bestandteile von [[Berufsbezeichnung]]en, [[Dienststellung]]en oder Titeln oder von [[Klassifikation]]seinheiten der Botanik, der Zoologie oder von Fahrzeugtypen sind bzw. wenn sie innerhalb konventionalisierter Bezeichnungen auftreten. Beispiele: |

||

| Zeile 37: | Zeile 47: | ||

* ''der Heilige Stuhl'' |

* ''der Heilige Stuhl'' |

||

* ''das Gelobte Land'' |

* ''das Gelobte Land'' |

||

* ''das Neue Jahr'' ([[Reform der deutschen Rechtschreibung von 1996|reformiert]]; daneben auch ''das neue Jahr'') |

|||

Wörter am Satzanfang oder am Anfang von Buchtiteln und Überschriften werden ebenfalls normalerweise großgeschrieben. |

Wörter am Satzanfang oder am Anfang von Buchtiteln und Überschriften werden ebenfalls normalerweise großgeschrieben. |

||

| Zeile 42: | Zeile 53: | ||

Alle anderen Wörter müssen komplett kleingeschrieben werden, zum Beispiel „anders“, „gehen“ und „wenn“. Eine Ausnahme von der Regel, dass nur der erste Buchstabe eines Wortes großgeschrieben wird, sind Abkürzungen, bei denen sich die Klein- oder Großschreibung eines bestimmten Buchstabens an der Schreibung des jeweils abgekürzten Wortes orientiert. Zum Beispiel steht „GmbH“ für „'''G'''esellschaft '''m'''it '''b'''eschränkter '''H'''aftung“ und „StVO“ für „'''St'''raßen-'''V'''erkehrs-'''O'''rdnung“. |

Alle anderen Wörter müssen komplett kleingeschrieben werden, zum Beispiel „anders“, „gehen“ und „wenn“. Eine Ausnahme von der Regel, dass nur der erste Buchstabe eines Wortes großgeschrieben wird, sind Abkürzungen, bei denen sich die Klein- oder Großschreibung eines bestimmten Buchstabens an der Schreibung des jeweils abgekürzten Wortes orientiert. Zum Beispiel steht „GmbH“ für „'''G'''esellschaft '''m'''it '''b'''eschränkter '''H'''aftung“ und „StVO“ für „'''St'''raßen-'''V'''erkehrs-'''O'''rdnung“. |

||

Diese Regeln gelten nur für die deutsche Schwarzschrift, in der deutschen [[Brailleschrift]] wird normalerweise bis auf sehr wenige Ausnahmen zwischen Groß- und Kleinbuchstaben nicht unterschieden. |

|||

=== Kontroverse === |

|||

| ⚫ | |||

=== Kontroverse um Substantivgroßschreibung === |

|||

Einige deutsche Literaten, u. a. die [[Brüder Grimm]], sprachen sich immer wieder für die Kleinschreibung der Substantive aus. Im Artikel ''[[Kleinschreibung]]'' finden sich weitere, ausführlichere Aspekte dieser Thematik. |

|||

| ⚫ | Im Rahmen der [[Reform der deutschen Rechtschreibung von 1996|Reform der deutschen Rechtschreibung von 1996 bis 2006]] stand die Abschaffung der Substantivgroßschreibung zur Diskussion und wurde vom zuständigen wissenschaftlichen Gremium befürwortet;<ref>[https://www.ids-mannheim.de/pub/laufend/sprachreport/reform/reformD.html ''Sprachreport, Extra-Ausgabe Juli 1996, Abschnitt D) Groß- und Kleinschreibung.'']</ref><ref>[[Theodor Ickler]]: [http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=301 ''GKS-Geschichte'']. In: Mein Rechtschreibtagebuch; 29. November 2005.</ref> letztlich wurde aber sogar – auch wegen politischen Drucks – eine leicht vermehrte Großschreibung beschlossen (z. B. ''heute Abend, des Weiteren, im Voraus'').<ref>[https://bildungsklick.de/pm/31491/philologenverband-begruesst-reform-der-rechtschreibreform/ Philologenverband begrüßt „Reform der Rechtschreibreform“] Pressemeldung des Deutschen Philologenverbandes (DPhV), Berlin, 31. Juli 2006.</ref><ref>Stefan Stirnemann: [http://sok.ch/2008/07/stefan-stirnemann-zur-lage-der-schule/ Zur Lage der Schule.] Schweizer Orthographische Konferenz; 7. Juli 2008.</ref><!-- Weiterhin wird die Großschreibung allgemein sowie insbesondere die zum Teil uneinheitliche Regelung der Groß- und Kleinschreibung im Deutschen als Quelle von Rechtschreibfehlern kritisiert. -- unbelegt !--> |

||

Einige deutsche Literaten, u. a. die [[Brüder Grimm]], sprachen sich immer wieder für die Kleinschreibung der Substantive aus;<ref>{{Internetquelle |url=https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/grimm/exhibits/show/grimm/orthographie |titel=Oorthographie |abruf=2023-04-08 |werk=ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de}}</ref> [[Jacob Grimm]] monierte dabei den „missbrauch großer buchstaben für das substantivum, der unserer pedantischen unart gipfel heissen kann“.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.deutschlandfunk.de/rechtschreibung-immer-schlechter-100.html |titel=Probleme mit deutscher Sprache: Wozu noch Rechtschreibung? |datum=2023-03-16 |zugriff=2023-04-08 |werk=www.deutschlandfunk.de}}</ref> |

|||

Neuere Erkenntnisse weisen allerdings darauf hin, dass die Großschreibung das Lesen vereinfacht und die Lesegeschwindigkeit erhöht, da die Großbuchstaben der Nomen den Augen eine wichtige Orientierungshilfe bieten.<ref>Michael Bock, Klaus Hagenschneider, Alfred Schweer: ''Zur Funktion der Groß- und Kleinschreibung beim Lesen deutscher, englischer und niederländischer Texte.'' In: [[Peter Eisenberg (Linguist)|Peter Eisenberg]], Hartmut Günther (Hrsg.): ''Schriftsystem und Orthographie'' (= ''Reihe germanistische Linguistik.'' Bd. 97). Niemeyer, Tübingen 1989, ISBN 3-484-31097-9, S. 23–55. </ref><ref> Stefan Gfroerer, Hartmut Günther, Michael Bock: ''Augenbewegungen und Substantivgroßschreibung. Eine Pilotstudie.'' In: Peter Eisenberg, Hartmut Günther (Hrsg.): ''Schriftsystem und Orthographie'' (= ''Reihe germanistische Linguistik.'' Bd. 97). Niemeyer, Tübingen 1989, ISBN 3-484-31097-9, S. 111–135.</ref> |

|||

Im Artikel [[Kleinschreibung]] finden sich weitere Aspekte zu diesem Thema. |

|||

Dieser Vorteil gilt nicht nur für deutsche Muttersprachler, auch Leser anderer Sprachen, die gewöhnlich nicht in Großschreibung verschriftlicht werden, erreichen einer niederländischen Studie zufolge mit einer Großschreibung ihrer Muttersprache nach den Regeln der deutschen Rechtschreibung eine höhere Lesegeschwindigkeit.<ref>Hartmut Günther, Ellen Nünke: [http://www.koebes.uni-koeln.de/guenther_nuenke.pdf ''Warum das Kleine groß geschrieben wird, wie man das lernt und wie man das lehrt''] (= ''Kölner Beiträge zur Sprachdidaktik'' 1, 2005). (PDF; 239 KB). Abgerufen 27. Juni 2013.</ref> |

|||

== Englisch == |

== Englisch == |

||

=== Allgemeines === |

=== Allgemeines === |

||

Im [[Englische Sprache|Englischen]] werden |

Im [[Englische Sprache|Englischen]] werden, mit Ausnahme von Eigennamen sowie einigen Ableitungen von Eigennamen (s. u.), alle Wörter des Grundwortschatzes kleingeschrieben. Das bezieht sich nicht nur auf Namen wie ''John'' oder ''Mary,'' sondern z. B. auch auf [[Markenartikel|Markennamen]] oder [[Produkt (Wirtschaft)|Produktnamen]]. Zum Beispiel ist ''windows'' die Mehrzahl des englischen Wortes für Fenster, [[Microsoft Windows|Windows]] jedoch ist ein [[Betriebssystem]] der Firma [[Microsoft]]. |

||

Weiterhin werden u. a. großgeschrieben: |

Weiterhin werden u. a. großgeschrieben: |

||

* das Personalpronomen „I“ (ich) |

* das [[Personalpronomen]] „I“ (ich) |

||

* Wörter am Satzanfang |

* Wörter am Satzanfang |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* Wörter in [[#Großschreibung in Überschriften und Werktiteln|Werktiteln und Überschriften]] (letzteres nur in US-amerikanischen Publikationen); kurze Wörter (Artikel, Partikel, Präpositionen, …) werden dabei häufig nicht großgeschrieben<!-- |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* Ortsnamen und Ableitungen zur Bezeichnung der Einwohner, z. B. Glasgow, Glaswegian |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* Wochentage, Monatsnamen, Flüsse, Meere, Gebiete, Planeten und Sterne; |

* Wochentage, Monatsnamen, Flüsse, Meere, Gebiete, [[Satellit (Astronomie)|Satelliten]], Planeten und Sterne; Erde (Earth), Sonne (Sun) und Mond (Moon) dürfen somit im astronomischen Kontext auch groß geschrieben werden, wobei hier durchaus auch die lateinischen Wörter (Terra für Erde, Sol für Sonne und Luna für Mond) genutzt werden. |

||

* ''God'' (Gott) ist der Eigenname eines [[Monotheismus|monotheistischen]] Gottes, auch auf diesen bezogene [[Pronomen]] (''He, |

* ''God'' (Gott) ist der Eigenname eines [[Monotheismus|monotheistischen]] Gottes, auch auf diesen bezogene [[Pronomen]] (''He, His, Him'') werden häufig großgeschrieben; als allgemeiner Begriff wird das Wort ''god'' kleingeschrieben. |

||

=== Großschreibung in Überschriften und Werktiteln === |

=== Großschreibung in Überschriften und Werktiteln === |

||

In '''amerikanischen''' Zeitungen und Zeitschriften werden normalerweise alle Wörter in Überschriften und Titeln mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben. Die einzige Ausnahme stellen die [[Artikel (Wortart)|Artikel]] sowie [[Partikel (Grammatik)|Partikel]] und [[Präposition |

In '''amerikanischen''' Zeitungen und Zeitschriften werden normalerweise alle Wörter in Überschriften und Titeln mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben. Die einzige Ausnahme stellen die [[Artikel (Wortart)|Artikel]] sowie [[Partikel (Grammatik)|Partikel]] und [[Präposition]]en mit wenigen Buchstaben dar. Sie werden in der Regel kleingeschrieben. Nur wenn sie das erste Wort einer Überschrift oder eines Titels darstellen bzw. am Beginn einer neuen Zeile stehen, haben auch sie einen großen Anfangsbuchstaben. Präpositionen werden darüber hinaus auch dann großgeschrieben, wenn sie das letzte Wort eines Titels oder einer Überschrift sind. [[Pronomen]] werden nicht einheitlich groß- oder kleingeschrieben. Beispiele: ''A Slice of Apple Still Looks Good'' (Herald Tribune), ''Tale of a Treasure'' (Herald Tribune), ''Their Silence Is Deafening'' (Herald Tribune), ''Kicking the Big One'' (Time), ''The Holy War of Words'' (Time). |

||

In '''britischen''' Zeitungen wird in der Regel nur das erste Wort einer Überschrift mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben. Die restlichen Wörter (außer natürlich Eigennamen und deren Ableitungen) haben einen kleinen Anfangsbuchstaben. Beispiele: ''Publish and be damned'' (The Guardian), ''Political soap aims to dish the dirt'' (The Guardian), ''Requiem |

In '''britischen''' Zeitungen wird in der Regel nur das erste Wort einer Überschrift mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben. Die restlichen Wörter (außer natürlich Eigennamen und deren Ableitungen) haben einen kleinen Anfangsbuchstaben. Beispiele: ''Publish and be damned'' (The Guardian), ''Political soap aims to dish the dirt'' (The Guardian), ''Requiem for a tenor'' (The Times), ''Don't feather our nest'' (Daily Telegraph), ''A Miss Marple for today'' (Daily Telegraph). Werktitel (z. B. von Büchern, Theater- oder Musikstücken) werden aber wie die Überschriften in amerikanischen Zeitungen geschrieben: Bis auf die Artikel, Partikel und Präpositionen weisen alle Wörter grundsätzlich einen großen Anfangsbuchstaben auf. Beispiele: ''Androcles and the Lion'', ''The Importance of Being Earnest'', ''Alice in Wonderland'', ''20,000 Leagues Under the Sea'', ''Plain Tales from the Hills''.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.sz.uni-augsburg.de/english/diktatkurs/erklaerungen/grossschreibung/grossschreibung.html |titel=GROSSSCHREIBUNG |titelerg=(Nach FRIEDERICH S. 60 ff. bzw. ENGLISH USAGE, S. 118 ff.) |archiv-url=https://web.archive.org/web/20130118001746/http://www.sz.uni-augsburg.de/english/diktatkurs/erklaerungen/grossschreibung/grossschreibung.html |archiv-datum=2013-01-18 |offline=1 |abruf=2013-03-05}}</ref> |

||

== Großschreibung im internationalen Vergleich == |

|||

== Dänisch und Norwegisch == |

|||

| ⚫ | Die Großschreibung wird nicht in allen Ländern der gemäßigten Kleinschreibung gleich gehandhabt. So werden Völker- und Sprachnamen im Englischen und Niederländischen groß-, im Italienischen, Spanischen, Dänischen, Schwedischen und Norwegischen kleingeschrieben. Für Feiertage gilt das Entsprechende, mit der Ausnahme des Italienischen, das hier zu den großschreibenden Sprachen gehört. Auch die Schreibung von Institutionen und Titeln ist unterschiedlich; so heißt es auf Englisch ''<span dir="ltr" lang="en">Queen Elizabeth</span>,'' auf Französisch aber ''<span dir="ltr" lang="fr">la reine Élisabeth</span>'', und im Dänischen hat man nach Jahrzehnten konsequenter Kleinschreibung in solchen Fällen die Großschreibung wieder zugelassen (heute ''<span dir="ltr" lang="da">dronningen</span>'' und ''<span dir="ltr" lang="da">Dronningen</span>'' für die [herrschende] Königin). Auch für die Schreibung der Wörter für ''(ein bestimmter) Staat'' und ''(eine bestimmte) Kirche'' gelten keine einheitlichen Regeln. |

||

| ⚫ | |||

== Siehe auch == |

|||

| ⚫ | |||

* [[Binnenmajuskel]] |

|||

* [[Case sensitivity]] |

|||

== Literatur == |

|||

| ⚫ | |||

* {{Literatur |

|||

|Autor=[[Hans-Georg Müller (Sprachwissenschaftler, 1976)|Hans-Georg Müller]] |

|||

== Internationale Besonderheiten == |

|||

|Titel=Der Majuskelgebrauch im Deutschen: Groß- und Kleinschreibung theoretisch, empirisch, ontogenetisch |

|||

| ⚫ | Die Großschreibung wird nicht in allen Ländern der gemäßigten Kleinschreibung gleich gehandhabt. So werden |

||

|Verlag=(= Germanistische Linguistik, Band 305), Walter de Gruyter |

|||

In Ländern oder Regionen mit hoher Analphabetenrate kann man im öffentlichen Leben beobachten, dass oft nur Großbuchstaben verwendet werden, da dort sehr viele Menschen Kleinbuchstaben nur schwer lesen können. |

|||

|Ort=Berlin/Boston |

|||

|Datum=2016 |

|||

== Datenverarbeitung == |

|||

|ISBN=978-3-11-046096-4 |

|||

Die Unterscheidung von Klein- und Großbuchstaben beschreibt eine bestimmte Umgangsweise von [[Computer]]n mit Texten, bei der zwischen [[Majuskel]]n und [[Minuskel]]n unterschieden wird. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das [[Dateisystem]] vieler [[Unix]]-artiger [[Betriebssystem]]e. Im Gegensatz zu den Dateisystemen von [[MS-DOS]] oder [[Windows]], welche nicht zwischen Klein- und Großbuchstaben unterscheiden, bezeichnen unter [[Unix]] beispielsweise „Brief.txt“ und „brief.txt“ verschiedene Dateien. Dabei spielt es auch keine Rolle, an welcher Stelle des Wortes sich die Buchstaben unterscheiden: Also auch „gericht.txt“ und „gericHt.txt“ sind verschieden. |

|||

|Online={{Google Buch | BuchID = -KNlCwAAQBAJ}}}} |

|||

Dieses unterschiedliche Verhalten kann zu [[Problem]]en bei gemischten [[Rechnernetz|Netzwerken]] führen, etwa wenn man versucht, zwei Dateien mit gleichem Dateinamen, aber unterschiedlicher Schreibung, von einem Unix-System auf ein Windows-System zu kopieren. |

|||

Im Englischen wird der Begriff [[case sensitivity]] für die Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung durch ein Computersystem verwendet. Das Gegenteil wird durch den Begriff der ''case insensitivity'' bezeichnet. Die englischen Termini werden auch in der deutschen Umgangssprache der Informatik sehr häufig verwendet. Computersysteme sind somit entweder case sensitive (schreibungsabhängig) oder case insensitive (schreibungsunabhängig), wobei das nicht generell für die Gesamtheit des Computersystems gelten muss; so sind Unix-[[Dateisystem]]e normalerweise schreibungsabhängig, manche (wie z. B. CIFS, VFAT, SMB) sind es dennoch nicht. |

|||

Ad absurdum geführt wird unter bestimmten Umständen die Schreibungsunabhängigkeit, wenn auf dem jeweiligen System eine Uniformisierung nicht möglich ist. So kann es dazu kommen, dass beispielsweise ''Martin'' und ''MARTIN'' anstandslos als gleich erkannt werden, ''Müller'' und ''MÜLLER'' dagegen nicht, da u. U. die deutschen Umlaute – wie hier im Beispiel das Ü – nicht richtig behandelt werden. Auf modernen Systemen ist dies selten geworden und tritt oft nur noch auf, wenn aus irgendwelchen Gründen die Wandlung zwischen unterschiedlichen Codierungen fehlgeschlagen ist. |

|||

Bei Datenbanken kommen je nach System unterschiedliche Methoden zum Einsatz, d. h. es ist nicht generell mit Bestimmtheit zu sagen, ob ein erzeugter Index schreibungsabhängig oder nicht ist. Die Derivate von [[SQL]] kennen beispielsweise hierzu verschiedene Möglichkeiten, die [[Alphabetische Sortierung|Kollation]] zu spezifizieren. |

|||

Die genannte Problematik existiert natürlich nicht nur bei Dateisystemen und Datenbanken, sondern kann prinzipiell in jeder Software auftreten. Allerdings sind das wohl die bekanntesten Beispiele. |

|||

Eine bemerkenswerte Asymmetrie bestand lange Zeit in der deutschen Orthographie, insofern beim Eszett kein großgeschriebener Widerpart existierte, sondern diese in der Normschrift bei Großschreibung durch SZ oder SS ersetzt werden musste. Das bedeutet, dass derart konvertierte Texte nicht rückwandelbar sind. Anfang 2008 wurde jedoch das [[großes ß|große ß]] auf Antrag des DIN-Komitees vom Unicode-Consortium in den Unicode aufgenommen. In der [[Typographie]] hatte ein derartiges Zeichen bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts existiert, wurde jedoch nur selten verwendet. |

|||

== Weblinks == |

== Weblinks == |

||

{{Wiktionary |

{{Wiktionary}} |

||

* [ |

* [https://www.grundschule-arbeitsblatt.de/ Grundschule Arbeitsblatt] Kompakter Lehrgang für Grundschüler zur Groß- und Kleinschreibung |

||

== Einzelnachweise == |

== Einzelnachweise == |

||

<references /> |

<references /> |

||

{{Normdaten|TYP=s|GND=4158226-3}} |

|||

{{SORTIERUNG:Grossschreibung}} |

{{SORTIERUNG:Grossschreibung}} |

||

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 09:41 Uhr

Großschreibung ist der Einsatz von Großbuchstaben (Majuskeln, Versalien) in einer Schrift, die sowohl Minuskeln als auch Majuskeln kennt und deren gemischte Verwendung im selben Text gestattet.

Das Adjektiv „großgeschrieben“ kann sich sowohl auf einen einzelnen Buchstaben als auch auf ein Wort beziehen. Bei einem Wort bedeutet es im Regelfall die Großschreibung des ersten Buchstabens und die Kleinschreibung aller folgenden Buchstaben des Wortes. Das Großschreiben aller Buchstaben eines Wortes wird als durchgehende oder konsequente Großschreibung, Versalschrift oder Majuskelschrift bezeichnet.

Während konsequente Kleinschreibung die Vermeidung aller Großbuchstaben bedeutet, lässt die gemäßigte Kleinschreibung (welche auch als gemäßigte Großschreibung bezeichnet wird) bestimmte Fälle großgeschriebener Wörter zu, etwa am Satzanfang oder bei Eigennamen. So werden in vielen europäischen Schriftsprachen Eigennamen sowie religiöse Bezeichnungen großgeschrieben, auch bei Höflichkeitsformen findet sich häufig die Großschreibung.

Vorkommen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In den antiken und frühmittelalterlichen Schriftsystemen des griechisch-lateinischen Schriftenkreises (inklusive Runen, irischer Schrift, koptischer Schrift usw.) ist eine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung unbekannt.

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Großschreibung im Deutschen entstand im Spätmittelalter (erst in mittellateinischen Texten im 13. Jahrhundert und im Deutschen ab dem 14. Jahrhundert). Dabei wurden bei einzelnen Wörtern (nicht nur Substantiven) der erste oder die ersten paar Buchstaben in Versalien gesetzt, um diese Wörter besonders zu betonen. Bevorzugt Begriffe aus dem religiösen Kontext wurden auf diese Art hervorgehoben (z. B. „GOtt“).[1][2]

Die Großschreibung aller Substantive und substantivierten Formen im Deutschen wurde im 17. Jahrhundert, im Zeitalter des Barock eingeführt.[3]

Von Deutschland hatte sich die Großschreibung von Substantiven ins Dänische ausgebreitet und durch die Union mit Norwegen (1521–1814) auch dort Fuß gefasst.

Im Norwegischen wurde 1869 die gemäßigte Kleinschreibung eingeführt. Dänemark folgte mit der Rechtschreibreform von 1948.

Grundsätzlich gilt, dass dänische Texte aus der Zeit vor 1948 bei Zitaten unverändert bleiben. Zu beachten ist weiterhin, dass die Anredeformen [I (ihr), De (Sie), Dem (Ihnen), Deres (Ihr)] großgeschrieben werden, ebenso Titel wie Hendes Majestæt (Ihre Majestät).

Auch im Englischen war zeitweise eine Großschreibung von Nomen verbreitet; sie erreichte ihren Höhepunkt im späten 17. und verlor sich endgültig im Laufe des 19. Jahrhunderts.[4] Ein prominentes Beispiel findet sich in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von 1776.[5]

Die Tendenz, einzelne Wörter durch Versalschreibweise (üblicherweise des ganzen Wortes) zu betonen, findet sich heute unabhängig vom damaligen Gebrauch und sprachübergreifend.

Ein Übergang zur heute üblichen Form von Großschreibung fand allmählich durch den Gebrauch statt. Dabei entstanden im Laufe der Zeit auch die vielen Ausnahmen, etwa, dass Wörter nicht großgeschrieben werden, wenn sie im Kontext nicht als Substantive wahrgenommen werden (z. B. „Das ist im allgemeinen nicht so.“); diese Ausnahme wurde im Rahmen der Rechtschreibreform von 1996 zurückgenommen. Solche Ausnahmen sollten das Lesen erleichtern, ließen dabei aber die Rechtschreibregeln komplexer werden.

Das Internet veränderte die Rechtschreibung wieder etwas. Platzmangel und Schnelligkeit von Dialogen führte dazu, dass sich die Kleinschreibung ausgebreitet hat, speziell in E-Mails.[6]

Deutsch, Luxemburgisch und Friesisch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Allgemein[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Deutsche (einschließlich der deutschen und plautdietschen Varietäten des Niederdeutschen) ist im lateinischen Alphabet zusammen mit dem Luxemburgischen, dem Saterfriesischen und zwei nordfriesischen Schriftdialekten (Sylterfriesisch und Helgoländisch) die einzige Sprache, deren Rechtschreibregeln heute noch eine generelle Substantiv-Großschreibung vorschreiben, z. B. in Wörtern wie „Brot“ oder „Liebe“. Ferner werden Eigennamen großgeschrieben, wie z. B. „Peter“. Die Höflichkeitsanrede „Sie“, das entsprechende Possessivpronomen „Ihr“ und „Ihnen“ als Anrede (z. B.: Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie…) werden immer großgeschrieben. Die Anreden „Du“, „Ihr“ und deren gebeugte Formen („Dich“, „Euch“ usw.) hingegen können fakultativ bei direkter Ansprache des Lesers oder bei Apostrophen großgeschrieben werden, um z. B. Höflichkeit, Ehrerbietung oder Wertschätzung auszudrücken; eine Großschreibungspflicht herrscht hier aber nicht.[7]

Neben den Substantiven werden die meisten Substantivierungen großgeschrieben. Dabei handelt es sich um Wörter aus anderen Wortarten, die den Kopf einer Nominalphrase bilden. Substantivierungen lassen sich oft daran erkennen, dass ihnen ein Artikel vorangeht, der sich auf sie bezieht (das Gute, das Klopfen; beim Arbeiten, zum Lachen, ein Alter, eine Drei, ein Quietschen), bzw. ein Pronomen (dieses Angefertigte, nichts Aufregendes, dein Stottern), ein unbestimmtes Zahlwort (ein paar Reisende, wenig Gutes) oder ein anderes Attribut (Herrn Müllers Können, lautes Sprechen, gekonntes Formulieren, leuchtendes Rot). Es gibt aber auch Substantivierungen, die keine solchen Begleiter aufweisen (Gleiches mit Gleichem vergelten, Eingeweihte kennen sich aus, für Jung und Alt). Ferner wird nicht jede Substantivierung großgeschrieben, sondern es gibt Ausnahmen (die beiden, der andere, von nah und fern). Bei „wir haben verschiedene Bananen – die gelben schmecken besonders gut“ wird im zweiten Teil „Bananen“ ausgelassen, gelben bleibt Adjektiv. Es ist eine Ellipse. Ob ein Adjektiv in einer Ellipse groß oder klein geschrieben wird, hängt vom Bezugskontext ab. Bei nahem Bezugskontext wird kleingeschrieben, sonst groß.[8]

Adjektive und Partizipien werden auch dann großgeschrieben, wenn sie Bestandteile von Berufsbezeichnungen, Dienststellungen oder Titeln oder von Klassifikationseinheiten der Botanik, der Zoologie oder von Fahrzeugtypen sind bzw. wenn sie innerhalb konventionalisierter Bezeichnungen auftreten. Beispiele:

- der Vereidigte Buchprüfer

- der Stellvertretende Inspekteur des Heeres

- der Gekerbte Hahnenfuß

- die Fliegenden Fische

- die Gedeckte Korvette

- die Französische Revolution

- der Zweite Weltkrieg

- der Heilige Stuhl

- das Gelobte Land

- das Neue Jahr (reformiert; daneben auch das neue Jahr)

Wörter am Satzanfang oder am Anfang von Buchtiteln und Überschriften werden ebenfalls normalerweise großgeschrieben.

Alle anderen Wörter müssen komplett kleingeschrieben werden, zum Beispiel „anders“, „gehen“ und „wenn“. Eine Ausnahme von der Regel, dass nur der erste Buchstabe eines Wortes großgeschrieben wird, sind Abkürzungen, bei denen sich die Klein- oder Großschreibung eines bestimmten Buchstabens an der Schreibung des jeweils abgekürzten Wortes orientiert. Zum Beispiel steht „GmbH“ für „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ und „StVO“ für „Straßen-Verkehrs-Ordnung“.

Diese Regeln gelten nur für die deutsche Schwarzschrift, in der deutschen Brailleschrift wird normalerweise bis auf sehr wenige Ausnahmen zwischen Groß- und Kleinbuchstaben nicht unterschieden.

Kontroverse um Substantivgroßschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Rahmen der Reform der deutschen Rechtschreibung von 1996 bis 2006 stand die Abschaffung der Substantivgroßschreibung zur Diskussion und wurde vom zuständigen wissenschaftlichen Gremium befürwortet;[9][10] letztlich wurde aber sogar – auch wegen politischen Drucks – eine leicht vermehrte Großschreibung beschlossen (z. B. heute Abend, des Weiteren, im Voraus).[11][12]

Einige deutsche Literaten, u. a. die Brüder Grimm, sprachen sich immer wieder für die Kleinschreibung der Substantive aus;[13] Jacob Grimm monierte dabei den „missbrauch großer buchstaben für das substantivum, der unserer pedantischen unart gipfel heissen kann“.[14]

Im Artikel Kleinschreibung finden sich weitere Aspekte zu diesem Thema.

Englisch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Allgemeines[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Englischen werden, mit Ausnahme von Eigennamen sowie einigen Ableitungen von Eigennamen (s. u.), alle Wörter des Grundwortschatzes kleingeschrieben. Das bezieht sich nicht nur auf Namen wie John oder Mary, sondern z. B. auch auf Markennamen oder Produktnamen. Zum Beispiel ist windows die Mehrzahl des englischen Wortes für Fenster, Windows jedoch ist ein Betriebssystem der Firma Microsoft. Weiterhin werden u. a. großgeschrieben:

- das Personalpronomen „I“ (ich)

- Wörter am Satzanfang

- Namen von Personen, Institutionen, Einrichtungen, historischen Ereignissen, politischen Parteien, Dokumenten, Epochen und Schulfächern

- Wörter in Werktiteln und Überschriften (letzteres nur in US-amerikanischen Publikationen); kurze Wörter (Artikel, Partikel, Präpositionen, …) werden dabei häufig nicht großgeschrieben

- Ländernamen, Nationalitätsbezeichnungen und Sprachen sowie die zugehörigen Adjektive; Ortsnamen und Ableitungen zur Bezeichnung der Einwohner, z. B. Glasgow, Glaswegian

- Wochentage, Monatsnamen, Flüsse, Meere, Gebiete, Satelliten, Planeten und Sterne; Erde (Earth), Sonne (Sun) und Mond (Moon) dürfen somit im astronomischen Kontext auch groß geschrieben werden, wobei hier durchaus auch die lateinischen Wörter (Terra für Erde, Sol für Sonne und Luna für Mond) genutzt werden.

- God (Gott) ist der Eigenname eines monotheistischen Gottes, auch auf diesen bezogene Pronomen (He, His, Him) werden häufig großgeschrieben; als allgemeiner Begriff wird das Wort god kleingeschrieben.

Großschreibung in Überschriften und Werktiteln[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In amerikanischen Zeitungen und Zeitschriften werden normalerweise alle Wörter in Überschriften und Titeln mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben. Die einzige Ausnahme stellen die Artikel sowie Partikel und Präpositionen mit wenigen Buchstaben dar. Sie werden in der Regel kleingeschrieben. Nur wenn sie das erste Wort einer Überschrift oder eines Titels darstellen bzw. am Beginn einer neuen Zeile stehen, haben auch sie einen großen Anfangsbuchstaben. Präpositionen werden darüber hinaus auch dann großgeschrieben, wenn sie das letzte Wort eines Titels oder einer Überschrift sind. Pronomen werden nicht einheitlich groß- oder kleingeschrieben. Beispiele: A Slice of Apple Still Looks Good (Herald Tribune), Tale of a Treasure (Herald Tribune), Their Silence Is Deafening (Herald Tribune), Kicking the Big One (Time), The Holy War of Words (Time).

In britischen Zeitungen wird in der Regel nur das erste Wort einer Überschrift mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben. Die restlichen Wörter (außer natürlich Eigennamen und deren Ableitungen) haben einen kleinen Anfangsbuchstaben. Beispiele: Publish and be damned (The Guardian), Political soap aims to dish the dirt (The Guardian), Requiem for a tenor (The Times), Don't feather our nest (Daily Telegraph), A Miss Marple for today (Daily Telegraph). Werktitel (z. B. von Büchern, Theater- oder Musikstücken) werden aber wie die Überschriften in amerikanischen Zeitungen geschrieben: Bis auf die Artikel, Partikel und Präpositionen weisen alle Wörter grundsätzlich einen großen Anfangsbuchstaben auf. Beispiele: Androcles and the Lion, The Importance of Being Earnest, Alice in Wonderland, 20,000 Leagues Under the Sea, Plain Tales from the Hills.[15]

Großschreibung im internationalen Vergleich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Großschreibung wird nicht in allen Ländern der gemäßigten Kleinschreibung gleich gehandhabt. So werden Völker- und Sprachnamen im Englischen und Niederländischen groß-, im Italienischen, Spanischen, Dänischen, Schwedischen und Norwegischen kleingeschrieben. Für Feiertage gilt das Entsprechende, mit der Ausnahme des Italienischen, das hier zu den großschreibenden Sprachen gehört. Auch die Schreibung von Institutionen und Titeln ist unterschiedlich; so heißt es auf Englisch Queen Elizabeth, auf Französisch aber la reine Élisabeth, und im Dänischen hat man nach Jahrzehnten konsequenter Kleinschreibung in solchen Fällen die Großschreibung wieder zugelassen (heute dronningen und Dronningen für die [herrschende] Königin). Auch für die Schreibung der Wörter für (ein bestimmter) Staat und (eine bestimmte) Kirche gelten keine einheitlichen Regeln.

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Hans-Georg Müller: Der Majuskelgebrauch im Deutschen: Groß- und Kleinschreibung theoretisch, empirisch, ontogenetisch. (= Germanistische Linguistik, Band 305), Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2016, ISBN 978-3-11-046096-4 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Grundschule Arbeitsblatt Kompakter Lehrgang für Grundschüler zur Groß- und Kleinschreibung

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ Siehe etwa Seite 2 der Vertragsurkunde des Hamburger Vergleichs von 1701.

- ↑ Michael Schneider: Geschichte der deutschen Orthographie unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung seit 1994. Materialien zur (neuen) deutschen Orthographie, Universität Marburg, S. 1–30.

- ↑ „Das Barock hat in die deutsche Rechtschreibung die Majuskel eingebürgert.“ Walter Benjamin: Gesammelte Schriften. Frankfurt am Main 1980, Band 1, S. 382.

- ↑ The rise and fall of capital letters, Patricia T. O’Conner, Stewart Kellerman, 2014

- ↑ Declaration of Independence: A Transcription, National Archives and Records Administration (USA), abgerufen am 29. April 2023

- ↑ Chats belegen das Gegenteil von Sprachverfall, Zeit, 2013-01-14.

- ↑ Duden online: Groß- oder Kleinschreibung von „du/Du“ und „ihr/Ihr“ (abgerufen am 4. Februar 2015.)

- ↑ Grammis: Die Großen und die Kleinen — Adjektive in elliptischen Nominalphrasen

- ↑ Sprachreport, Extra-Ausgabe Juli 1996, Abschnitt D) Groß- und Kleinschreibung.

- ↑ Theodor Ickler: GKS-Geschichte. In: Mein Rechtschreibtagebuch; 29. November 2005.

- ↑ Philologenverband begrüßt „Reform der Rechtschreibreform“ Pressemeldung des Deutschen Philologenverbandes (DPhV), Berlin, 31. Juli 2006.

- ↑ Stefan Stirnemann: Zur Lage der Schule. Schweizer Orthographische Konferenz; 7. Juli 2008.

- ↑ Oorthographie. In: ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de. Abgerufen am 8. April 2023.

- ↑ Probleme mit deutscher Sprache: Wozu noch Rechtschreibung? In: www.deutschlandfunk.de. 16. März 2023, abgerufen am 8. April 2023.

- ↑ GROSSSCHREIBUNG. (Nach FRIEDERICH S. 60 ff. bzw. ENGLISH USAGE, S. 118 ff.). Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 18. Januar 2013; abgerufen am 5. März 2013.